Ein großer Mensch

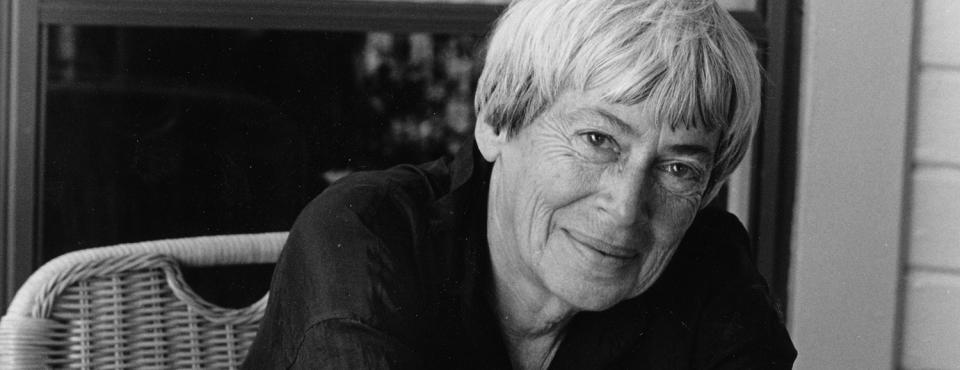

Ein Nachruf auf Ursula K. Le Guin, die Grande Dame der Science-Fiction und Fantasy

Als ich gestern Nacht las, dass Ursula K. Le Guin gestorben ist, wollte ich es zunächst nicht glauben. Sie war die Autorin, deren Romane mich mein ganzes Erwachsenenleben lang begleitet haben, und was sie zu sagen hatte – in ihrer Prosa, aber auch in ihrem Engagement als Feministin und Autorin –, ist heute aktueller und notwendiger denn je. Aber sie war bereits sehr krank, und wenn ich ehrlich bin, habe ich die traurige Nachricht von ihrem Ableben schon länger befürchtet.

Drei Erlebnisse verbinde ich mit Ursula K. Le Guin, und in der Erinnerung daran möchte ich dieser Autorin gedenken. Es sind, wie könnte es anders sein, Lektüreerlebnisse, und sie haben mein Leben, mein Denken und meine Sicht auf die Literatur verändert.

Le Guins erster großer Erfolg als Autorin war der Science-Fiction-Roman „Die linke Hand der Dunkelheit“, der 1970 mit dem Nebula und dem Hugo Award ausgezeichnet wurde. Dieser Roman – eine Utopie gewissermaßen, in der Le Guin eine Gesellschaft entwirft, die keine Gender-Unterschiede kennt und die nie Krieg erlebt hat – ist nicht nur immer noch einer der großen Meilensteine der feministischen Weltliteratur; seit ich ihn im Rahmen eines Science-Fiction-Seminars an der University of Liverpool zum ersten Mal gelesen habe, ist der Roman auch für mich persönlich ein Meilenstein. Hat Le Guin mir doch mit dieser Geschichte gezeigt, wie man nicht nur auf eine völlig neue, mutige, herausfordernde Weise über das Wesen des Menschen und über das Verhältnis von Frauen und Männern schreiben kann, sondern dass die Science-Fiction auch zu viel mehr fähig ist als zu reinen Technologiehypothesen.

Die nächste Erfahrung mit einem Werk von Le Guin hatte ich, als ich Jahre später ihre Fantasy-Romane um den Magier Ged in die Finger bekam: den „Erdsee“-Zyklus. Natürlich hatte ich bereits den „Herrn der Ringe“ gelesen, mehrfach, und auch C. S. Lewis’ „Narnia“ und Marion Zimmer Bradleys „Nebel von Avalon“. Aber was Le Guin in den vier „Erdsee“-Romanen machte, war geradezu unerhört: Eine so erwachsene, psychologisch so tiefschürfende und erzählerisch so beglückende Fantastik habe ich seitdem nicht wieder gelesen. Da können George R. R. Martin, Joe Abercrombie und Co. noch so viel Blut und Körpersäfte spritzen lassen – an die epische Größe etwa der jungen Priesterin, die aus der beklemmenden Finsternis der „Gräber von Atuan“ befreit wird (und sich befreit), kommt kein modernes Fantasy-Epos heran.

Mein drittes Erlebnis mit Ursula K. Le Guins Schreiben ragt bereits in meine Zeit als Science-Fiction-Lektor bei Heyne hinein. Als ich 2008 im Lektorat bei Sascha Mamczak anfing, hatte er gerade sein Interview mit der „Grande Dame der Fantastik“ im HEYNE SCIENCE FICTION JAHR veröffentlicht. Darin spricht Le Guin nicht nur über die politische Weltlage (der erste Obama-Wahlkampf ging gerade zu Ende), sondern auch über die Kraft des fantastischen Erzählens selbst.

In ihrem Roman „Die Erzähler“ gibt es eine Szene, die diese Kraft eindrucksvoll illustriert. Darin besucht die Hauptfigur einen Planeten, dessen Gesellschaft erst vor kurzem in einem schmerzhaften und blutigen Prozess der Modernisierung ihre alten Mythen und Geschichten abgeschafft hat – nur um sie durch die Ideologie einer Einheitspartei zu ersetzen. Sutty, die Hauptfigur, ist Soziologin, und sie bricht in die entlegenen Gebiete jener Welt auf, um dort Spuren der verbotenen Mythen und Erzählriten zu entdecken. Eines Tages kommt sie in einen Laden, der zunächst wie alle anderen auch wirkt: weiße Wände, Warenauslage und ein kleiner alter Verkäufer. Bis Sutty auf einmal unter der weißen Tünche an den Wänden, alte Symbole und Wandmalereien zu erkennen meint. So als wäre die Wand gemäß den Parteivorgaben übermalt worden – aber eben nicht ganz ordnungsgemäß, sodass die alte Welt, die Welt der Mythen und des Erzählens, für all jene durchschimmert, die genau hinsehen.

Erst später, lange nach der Lektüre von „Die Erzähler“, wurde mir bewusst, dass Le Guin hier ein poetisches Bild für ihr eigenes Schreiben gefunden hat. Als Tochter des Anthropologen Alfred L. Kroeber und der Schriftstellerin Theodora Kroeber war die Begegnung mit fremden Kulturen schon immer ein Teil ihres Lebens, und wenn man sich ihre Romane genau ansieht, wird man unter der Tünche der Genre-Topoi – Magier und Drachen, Raumschiffe und ferne Planeten, utopische Zivilisationen und exotische Technologie – immer die großen Themen der Menschheit durchschimmern sehen.

Es gibt einen Ausspruch von Lukrez, der eigentlich über dem Schreibtisch jeder Autorin und jeden Autors hängen sollte: „Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd.“ Das ist es, was Ursula K. Le Guins Werk für mich auf besondere Weise auszeichnet. Gerade weil sie in ihren Romanen Utopien entwarf, weil sie in ihrer Literatur Orte der Möglichkeit aufzeigte, führen diese Utopien immer wieder zurück in das Hier und Jetzt – in unsere menschliche Gesellschaft der Gegenwart, auf dieser Erde. Margaret Atwood schreibt in ihrem Nachruf, dass Le Guin schon immer die eine, drängende Frage stellte: „In welcher Welt wollen wir eigentlich leben?“ Und genau so ist es: Wer Le Guins Bücher liest, versteht besser, was es heißt, menschlich zu sein – und ist herausgefordert, die Gegenwart neu zu hinterfragen.

Ursula Le Guin war eine große Schriftstellerin, eine große Frau, und sie war ein großer Mensch. Ich verneige mich vor ihr.

Kommentare