Jeffty ist fünf

Zum Tod von Harlan Ellison – eine seiner besten Erzählungen

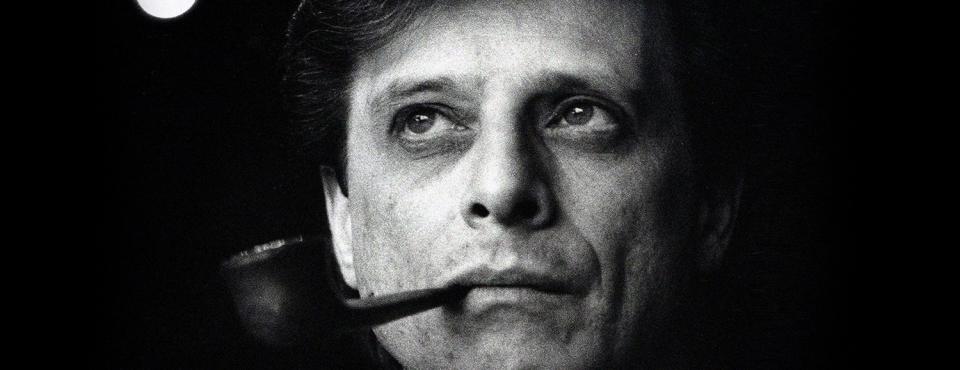

Am 28. Juni starb mit Harlan Ellison der wohl talentierteste, profilierteste und streitbarste Science-Fiction-Autor der letzten Jahrzehnte. Legendär sind seine Erzählungen wie „Bereue Harlekin!, sagte der Ticktackmann“(im Shop), „Ich muss schreien und habe keinen Mund“ (im Shop) oder „Ein Junge und sein Hund“ (im Shop); legendär Ellisons kritische Beiträge zum Genre und der amerikanischen Kultur generell; legendär auch seine heftigen Auseinandersetzungen mit jedem, von dem er sich in seiner künstlerischen Integrität verletzt sah. In Gedenken an diesen großen Schriftsteller präsentieren wir eine seiner bekanntesten und berührendsten Geschichten:

Jeffty ist fünf

Als ich fünf Jahre alt war, gab es einen kleinen Jungen, mit dem ich spielte: Jeffty. Sein wirklicher Name war Jeff Kinzer, aber jeder, der mit ihm spielte, nannte ihn Jeffty. Wir waren beide fünf Jahre alt, und wenn wir zusammen spielten, war es immer wunderbar.

Als ich fünf war, war eine Clark-Waffel so dick wie der Griff eines Louisville-Baseballschlägers, und sie war fast fünfzehn Zentimeter lang, und sie nahmen richtige Schokolade für den Überzug, und die Waffel knirschte appetitlich, wenn man hineinbiss, und das Papier, in das sie eingewickelt war, roch frisch und lecker, wenn man es am oberen Ende abschälte, um die Waffel so zu halten, dass sie einem nicht die Finger verschmierte. Heute ist eine Clark-Waffel so dünn wie eine Scheckkarte, statt Schokolade nehmen sie irgendwas Künstliches mit einem widerlichen Geschmack, das Ding ist weich und pappig, es kostet fünfzehn oder zwanzig Cents statt einen anständigen, sauberen Nickel, und sie verpacken es so, dass man glaubt, es habe dieselbe Größe wie vor zwanzig Jahren, aber die hat es nicht mehr; es ist dünn und hässlich, schmeckt scheußlich und ist keinen Penny mehr wert, geschweige denn fünfzehn oder zwanzig Cents.

Als ich fünf war, war eine Clark-Waffel so dick wie der Griff eines Louisville-Baseballschlägers, und sie war fast fünfzehn Zentimeter lang, und sie nahmen richtige Schokolade für den Überzug, und die Waffel knirschte appetitlich, wenn man hineinbiss, und das Papier, in das sie eingewickelt war, roch frisch und lecker, wenn man es am oberen Ende abschälte, um die Waffel so zu halten, dass sie einem nicht die Finger verschmierte. Heute ist eine Clark-Waffel so dünn wie eine Scheckkarte, statt Schokolade nehmen sie irgendwas Künstliches mit einem widerlichen Geschmack, das Ding ist weich und pappig, es kostet fünfzehn oder zwanzig Cents statt einen anständigen, sauberen Nickel, und sie verpacken es so, dass man glaubt, es habe dieselbe Größe wie vor zwanzig Jahren, aber die hat es nicht mehr; es ist dünn und hässlich, schmeckt scheußlich und ist keinen Penny mehr wert, geschweige denn fünfzehn oder zwanzig Cents.

Als ich in diesem Alter war, fünf Jahre, wurde ich für zwei Jahre zu meiner Tante Patricia nach Buffalo, New York, geschickt. Mein Vater machte eine »schlechte Zeit« durch, und Tante Patricia war sehr schön und hatte einen Börsenmakler geheiratet. Sie nahmen mich zwei Jahre in Pflege. Als ich sieben war, kam ich nach Hause zurück und besuchte Jeffty, um mit ihm zu spielen.

Ich war sieben. Jeffty war immer noch fünf. Ich bemerkte keinen Unterschied. Ich wusste es nicht: Ich war doch erst sieben.

Als ich sieben Jahre alt war, pflegte ich auf dem Bauch vor unserem alten Atwater-Kent-Radio zu liegen und tollen Sachen zuzuhören. Ich hatte die Erdleitung mit dem Heizkörper verbunden, und ich lag dort mit meinen Malbüchern und meinen Farbstiften (als es in der großen Schachtel nur sechzehn Farben gab) und hörte dem roten NBC-Sender zu: Jack Benny im Jell-O Program, Amos and Andy, Edgar Bergen und Charlie McCarthy im Chase and Sanborn Program, One Man’s Family, First Nighter; der blaue NBC-Sender: Easy Aces, das Jergens Program mit Walter Winchell, Information Please, Death Valley Days; und das Beste von allen, der Gemeinschaftssender mit The Green Hornet, The Lone Ranger, The Shadow und Quiet Please. Heute schalte ich mein Autoradio ein, suche die Skala von einem Ende zum anderen ab, und alles, was ich kriege, sind Streichorchester, Hausfrauen und Fernfahrer, die ihr verqueres Geschlechtsleben mit aufgeblasenen Talkmastern diskutieren, Country-and-Western-Gedudel und Rockmusik, die so laut ist, dass sie meinen Ohren wehtut.

Als ich zehn war, starb mein Großvater an Altersschwäche, und ich war »ein schwieriges Kind«, und sie schickten mich in eine Armeeschule, damit mich jemand »in den Griff kriegte«.

Ich kam zurück, als ich vierzehn war. Jeffty war immer noch fünf. Als ich vierzehn Jahre alt war, ging ich gewöhnlich samstagnachmittags ins Kino, und eine Vorstellung kostete zehn Cents, und für das Popcorn nahmen sie richtige Butter, und ich konnte immer sicher sein, einen Western zu sehen wie Lash LaRue oder Wild Bill Elliott als Red Ryder mit Bobby Blake als Little Beaver oder Roy Rogers oder Johnny Mack Brown; einen Gruselfilm wie House of Horrors mit Rondo Hatton als der Würger oder The Cat People oder The Mummy oder I Married a Witch mit Fredric March und Veronica Lake; dazu eine Folge aus einer großen Serie wie The Shadow mit Victor Jory oder Dick Tracy oder Flash Gordon; und drei Zeichentrickfilme; ein James-Fitzpatrick-Reisebericht; Movietone News; ein Schlagerspot und, wenn ich bis zum Abend blieb, Bingo oder Keno; und Gratisteller. Heute gehe ich ins Kino und sehe, wie Clint Eastwood die Köpfe von Menschen wie reife Melonen zermatscht.

Mit achtzehn ging ich aufs College. Jeffty war immer noch fünf. In den Sommerferien kam ich zurück, um im Juweliergeschäft meines Onkels Joe zu arbeiten. Jeffty hatte sich nicht verändert. Jetzt wusste ich, dass an ihm etwas anders war, etwas Falsches, etwas Unheimliches. Jeffty war immer noch fünf Jahre alt und keinen Tag älter.

Mit einundzwanzig kam ich nach Hause, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Um einen Soby-Fernsehladen zu eröffnen, den ersten. Von Zeit zu Zeit sah ich Jeffty. Er war fünf.

Auf viele Arten sind die Lebensumstände besser. Die Leute sterben nicht mehr an den alten Krankheiten. Autos fahren schneller, und auf besseren Straßen kommt man rascher voran. Hemden sind weicher und seidiger. Wir haben Taschenbücher, auch wenn sie so viel kosten wie früher ein gutes, fest gebundenes Buch. Wenn ich bei der Bank überziehe, kann ich mit Kreditkarten einkaufen, bis alles wieder im Lot ist. Aber dennoch glaube ich, dass wir eine Menge guter Sachen verloren haben. Wussten Sie, dass man kein Linoleum mehr kaufen kann, sondern nur noch Vinyl-Bodenbeläge? So etwas wie Wachstuch gibt es nicht mehr; jenen besonderen, süßen Geruch aus der Küche Ihrer Großmutter werden Sie nicht mehr wahrnehmen. Möbel werden nicht mehr hergestellt, um dreißig Jahre oder länger zu halten, denn sie haben eine Untersuchung gemacht und herausgefunden, dass junge Hausfrauen es mögen, ihre Möbel rauszuwerfen und alle sieben Jahre neuen bunten Kitsch aufzustellen. Schallplatten fühlen sich nicht mehr richtig an; sie sind nicht dick und stabil wie die alten, sie sind dünn, und man kann sie biegen – das scheint mir nicht richtig zu sein. Restaurants servieren Kaffeesahne nicht mehr in kleinen Kannen, nur noch das künstliche Zeugs in kleinen Plastikdöschen, und eins reicht nie aus, dem Kaffee die richtige Farbe zu geben. Wohin man auch geht, überall sehen die Städte gleich aus, mit Burger Kings und McDonald’s und 7-Elevens und Motels und Einkaufszentren. Die Dinge mögen besser sein, aber warum denke ich ständig an die Vergangenheit?

Wenn ich fünf Jahre sage, meine ich nicht, dass Jeffty zurückgeblieben ist. Ich glaube nicht, dass es das war. Für fünf Jahre schlau wie ein Fuchs: sehr aufgeweckt, schnell, gewitzt, ein heller Junge. Er war gerade neunzig Zentimeter groß, klein für sein Alter, und körperlich vollkommen normal, kein großer Kopf, kein fliehendes Kinn, nichts davon. Ein netter, normal aussehender fünf Jahre alter Junge. Außer, dass er genauso alt war wie ich: einundzwanzig.

Wenn er sprach, dann tat er es mit der quiekenden Sopranstimme eines Fünfjährigen; wenn er ging, dann mit den kleinen Hüpfern und Schlenkern eines Fünfjährigen; wenn er mit einem redete, dann über die Interessen eines Fünfjährigen: Comics, Räuber-und-Gendarm-Spiele, wie man eine Wäscheklammer dazu benutzte, an der Vorderradgabel seines Fahrrads einen Pappendeckel anzubringen, damit er wie ein Motorboot klang, wenn die Speichen an ihm vorbeirasten; er stellte Fragen wie Warum macht dieses Ding das so?, Wie hoch ist oben?, Wie alt ist alt?, Warum ist Gras grün?, Wie sieht ein Elefant aus? Mit zweiundzwanzig war er fünf.

Jefftys Eltern waren ein trauriges Paar. Weil ich immer noch ein Freund Jefftys war, ihn immer noch bei mir im Laden herumlungern ließ, ihn manchmal mit zum Jahrmarkt, zum Minigolf oder ins Kino nahm, kam es dazu, dass ich auch einige Zeit mit ihnen verbrachte. Nicht etwa, dass sie mir viel bedeuteten, denn sie waren schrecklich deprimierend. Aber eigentlich, nehme ich an, konnte man von diesen armen Teufeln nichts anderes erwarten. Sie hatten ein fremdes Ding in ihrem Haus, ein Kind, das in zweiundzwanzig Jahren nicht älter als fünf geworden war, das jenes kostbare Stadium der Kindheit für immer bewahrte, ihnen aber gleichzeitig die Freude daran versagte, ein Kind zu einem normalen Erwachsenen heranwachsen zu sehen.

Fünf ist für ein kleines Kind eine wundervolle Zeit im Leben … oder kann es jedenfalls sein, wenn das Kind einigermaßen frei von jener monströsen Biestigkeit ist, der andere Kinder anhängen. Es ist eine Zeit, in der die Augen weit geöffnet und die Strukturen noch nicht gefestigt sind; eine Zeit, in der man noch nicht dazu geformt ist, alles als unveränderlich und hoffnungslos anzuerkennen; eine Zeit, in der die Hände nicht genug tun und der Verstand nicht genug lernen kann – die Welt ist unbegrenzt und farbig und voller Geheimnisse. Fünf ist eine ganz besondere Zeit, bevor sie sich der tastenden, unstillbaren, überspannten Seele des jungen Träumers annehmen und sie in enge, öde Klassenzimmer zwängen. Eine Zeit, bevor sie die zitternden Hände, die alles packen, alles berühren, alles begreifen wollen, dazu bringen, ruhig auf dem Pult zu liegen. Eine Zeit, bevor die Leute »Sei vernünftig«, »Werde erwachsen« oder »Du benimmst dich wie ein Kind« zu sagen anfangen. Es ist eine Zeit, in der ein Kind, das sich jung verhält, immer noch klug, verständig und jedermanns Liebling ist. Eine Zeit voller Freude, Wunder und Unschuld.

Jeffty war in dieser Zeit stecken geblieben, fünf Jahre alt, einfach so.

Aber für seine Eltern war es ein ständiger Albtraum, aus dem niemand – kein Sozialarbeiter, kein Priester, kein Kinderpsychologe, kein Lehrer, kein Freund, kein ärztlicher Zauberer, kein Psychiater, niemand – sie erlösen konnte. Über siebzehn Jahre war ihr Kummer durch Stadien elterlicher Affenliebe zur Unruhe geworden, von Unruhe zu Sorge, von Sorge zu Angst, von Angst zu Konfusion, von Konfusion zu Zorn, von Zorn zu Abneigung, von Abneigung zu nacktem Hass, und schließlich von tiefstem Abscheu und Widerwillen zu einem dumpfen, deprimierenden Sichabfinden.

John Kinzer war Schichtvorarbeiter im Balder Werkzeug & Gusswerk. Dreißig Jahre bei derselben Firma. Für jeden, außer für den Menschen, der es selbst lebte, war sein Leben auffällig ereignislos. Er war in keiner Hinsicht bemerkenswert … außer dass er einen zweiundzwanzigjährigen Fünfjährigen in die Welt gesetzt hatte.

John Kinzer war ein kleiner Mann, weich, ohne scharfe Konturen, mit blassen Augen, die meinen Blick nie länger als zwei Sekunden zu erwidern schienen. Wenn er sich unterhielt, rutschte er ständig in seinem Sessel hin und her, und er schien in den Ecken des Zimmers Dinge zu sehen, Dinge, die niemand sonst sah – oder sehen wollte. Ich glaube, das Wort, das ihm am angemessensten war, war gequält. Was aus seinem Leben geworden war … nun, gequält passte zu ihm.

Leona Kinzer versuchte tapfer, das auszugleichen. Egal, zu welcher Tageszeit ich sie besuchte, immer versuchte sie, mir etwas zum Essen zuzuschieben. Und wenn Jeffty zu Hause war, lag sie ihm ständig mit Essen in den Ohren: »Liebling, möchtest du eine Apfelsine? Eine schöne Apfelsine? Oder eine Mandarine? Ich habe Mandarinen. Ich könnte dir eine Mandarine schälen.« Aber in ihr war eine solch offensichtliche Angst, Angst vor ihrem eigenen Kind, dass ihre Angebote immer einen leichten Unheil verkündenden Ton hatten.

Leona Kinzer war eine hochgewachsene Frau gewesen, aber die Jahre hatten sie gebeugt. Sie schien immer auf der Suche nach einer tapezierten Wand oder einer Speichernische, in der sie verschwinden konnte; ständig schien sie eine chintz- oder rosenmustrige Schutzfarbe annehmen zu wollen, um sich für immer im Blickfeld der braunen Augen ihres Kindes verbergen zu können, den Atem angehalten und unsichtbar, während diese Augen hundertmal am Tag über sie strichen und bemerkten, dass sie da war. Sie trug stets eine Schürze. Und ihre Hände waren vom Putzen gerötet. Als könnte sie dadurch, dass sie ihre Umgebung makellos rein hielt, für ihre eingebildete Sünde büßen: die Sünde, dieses fremdartige Geschöpf geboren zu haben.

Keiner von ihnen sah häufig fern. Das Haus war gewöhnlich totenstill, nicht einmal das zischende Flüstern des Wassers in den Leitungen war zu hören, ebensowenig wie das Knacken des arbeitenden Holzes oder das Summen des Kühlschranks. Eine grässliche Stille, als hätte die Zeit selbst einen Umweg um das Haus herum genommen.

Jeffty war harmlos. Er lebte in dieser Atmosphäre sanfter Verzweiflung und dumpfen Ekels, und wenn er sie begriff, so erwähnte er es nie. Er spielte, wie ein Kind spielte, und schien glücklich. Aber er muss gespürt haben, so wie es ein Fünfjähriger spürt, wie fremdartig er in ihrer Gegenwart war.

Fremdartig. Nein, das stimmte nicht. Wenn überhaupt, dann war er zu menschlich. Aber phasenungleich, ausgeklinkt aus der ihn umgebenden Welt, er hallte von einer anderen Schwingung nach als seine Eltern. Und andere Kinder wollten nicht mit ihm spielen. Wenn sie über ihn hinauswuchsen, fanden sie ihn zuerst kindisch und dann uninteressant und dann einfach Furcht einflößend, wenn ihre Wahrnehmungsfähigkeit mit dem Alter zunahm und sie erkennen konnten, dass er nicht wie sie von der Zeit beeinflusst wurde. Selbst die Kleinen in seinem Alter, die zufällig in die Nachbarschaft kamen, scheuten vor ihm zurück wie ein Hund auf der Straße vor der Fehlzündung eines Autos.

So blieb ich sein einziger Freund. Ein Freund vieler Jahre. Fünf Jahre. Zweiundzwanzig Jahre. Ich mochte ihn; mehr, als ich sagen kann. Und ich wusste nie genau, warum. Aber ich tat es, ohne Vorbehalt.

Aber weil wir einige Zeit miteinander verbrachten, verbrachte ich auch – aus Höflichkeit – Zeit mit John und Leona Kinzer. Abendessen oder manchmal Samstagnachmittag, eine Stunde oder so, wenn ich Jeffty vom Kino nach Hause brachte. Sie waren dankbar; auf geradezu sklavische Weise. Es befreite sie von der unangenehmen Mühe, mit ihm ausgehen zu müssen, vor der Welt so tun zu müssen, als wären sie liebevolle Eltern mit einem vollkommen normalen, glücklichen, hübschen Kind. Und ihre Dankbarkeit erstreckte sich so weit, dass sie mich fütterten. Grässlich, jede Sekunde ihrer Depression, grässlich.

Mir taten diese armen Teufel leid, aber ich verachtete sie wegen ihrer Unfähigkeit, Jeffty, der so überaus liebenswert war, zu lieben.

Ich ließ mir nie etwas anmerken, auch nicht an den Abenden in ihrer Gesellschaft, die über alle Vorstellung hinaus unangenehm waren.

Wir saßen dort in dem dunkel werdenden Wohnzimmer – immer dunkel oder dunkel werdend, als läge es ständig im Schatten, um zu verbergen, was das Licht durch die hellen Augen des Hauses der Welt draußen enthüllen könnte –, wir saßen dort und starrten uns schweigend an. Sie wussten nie, was sie zu mir sagen sollten.

»Und wie steht’s unten in der Fabrik?«, fragte ich John Kinzer.

Er zuckte mit den Achseln. Gespräche behagten ihm ebenso wenig wie das Leben. »Bestens, einfach bestens«, sagte er schließlich.

Und wieder saßen wir schweigend zusammen.

»Möchtest du ein Stück Biskuit?«, fragte Leona. »Ich habe ihn heute Morgen erst gebacken.« Oder eine große Portion Apfeltorte. Oder Milch und Zwieback. Oder einen braunen Pudding.

»Nein, vielen Dank, Mrs. Kinzer. Jeffty und ich haben uns auf dem Heimweg ein paar Cheeseburger genehmigt.«

Und wieder Schweigen.

Dann, wenn die Stille und Peinlichkeit selbst ihnen zu viel geworden war (und wer wusste, wie lange diese völlige Stille herrschte, wenn sie allein waren und diese Angelegenheit, über die sie nicht mehr sprachen, zwischen ihnen hing), pflegte sie zu sagen: »Ich glaube, er schläft.«

John Kinzer sagte dann: »Ich höre das Radio nicht.«

So ging es weiter, bis ich eine höfliche Ausrede fand, um unter einem fadenscheinigen Vorwand zu entwischen. Ja, so ging es weiter, jedes Mal, ganz genauso … außer einmal.

»Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll«, sagte Leona. Sie fing zu weinen an. »Es ändert sich nichts, nicht ein friedlicher Tag.«

Ihr Mann schaffte es, sich aus dem alten Lehnstuhl zu stemmen, und er ging zu ihr hinüber. Er beugte sich vor und versuchte, sie zu besänftigen, aber an der Art, wie er ihr ergrauendes Haar berührte, ließ er erkennen, dass die Fähigkeit mitzuleiden in ihm abgestorben war. »Schsch, Leona, es ist alles in Ordnung. Schsch.«

Doch sie hörte nicht auf zu weinen. Ihre Hände kratzten über die Schondeckchen auf den Sessellehnen. Dann sagte sie: »Manchmal wünsche ich, er wäre tot auf die Welt gekommen.«

John blickte in die Ecken des Zimmers hinauf. Nach den namenlosen Schatten, die ihn ständig beobachteten? War es Gott, den er dort oben suchte? »Das meinst du nicht wirklich«, sagte er sanft, und sein gespannter Körper und das Zittern in seiner Stimme drängten sie, das zurückzunehmen, bevor Gott den schrecklichen Gedanken wahrnahm. Aber sie meinte es; sie meinte es unbedingt.

Es gelang mir, an diesem Abend schnell fortzukommen. Sie wünschten keine Zeugen ihrer Scham. Ich war froh, gehen zu können.

Und ich blieb eine ganze Woche fort. Von ihnen, von Jeffty, von ihrer Straße, sogar von diesem Teil der Stadt.

Ich hatte mein eigenes Leben. Der Laden, Rechnungen, Lieferantengespräche, Poker mit Freunden, hübsche Frauen, die ich in helle Restaurants ausführte, meine eigenen Eltern, Antifrostmittel in den Kühler schütten, mich bei der Reinigung über zu viel Stärke in Kragen und Manschetten beschweren, im Fitness-Center austoben, Steuern, Jan oder David (wer es auch immer war) dabei erwischen, wie sie in die Registrierkasse griffen. Ich hatte mein eigenes Leben.

Aber nicht einmal jener Abend konnte mich von Jeffty fernhalten. Er rief mich im Laden an und bat mich, ihn zum Rodeo mitzunehmen. Wir waren dicke Freunde, so gut das ein Zweiundzwanzigjähriger mit anderen Interessen mit einem Fünfjährigen sein konnte. Ich habe nie darüber nachgedacht, was uns miteinander verband; ich dachte immer, es wären halt die Jahre. Das und die Zuneigung zu einem Jungen, der der kleine Bruder hätte sein können, den ich nie gehabt hatte. (Außer dass ich mich an die Zeit erinnerte, als wir zusammen gespielt hatten, als wir beide gleichaltrig gewesen waren; ich erinnerte mich an diese Zeit, und Jeffty war immer noch derselbe.)

Und dann wollte ich ihn eines Samstagnachmittags zu einem Film abholen, und an diesem Nachmittag begann ich zum ersten Mal Dinge zu bemerken, die ich schon viele Male vorher hätte bemerken müssen.

Ich ging auf das Kinzer-Haus zu und erwartete, dass Jeffty auf der Verandatreppe oder in der Verandaschaukel säße und auf mich wartete. Aber er war nirgends zu sehen.

Hineinzugehen in diese Dunkelheit und Stille, mitten im Mai-Sonnenschein, war undenkbar. Ein paar Sekunden lang stand ich auf dem Gehweg, dann wölbte ich meine Hände um den Mund und rief: »Jeffty? Hey, Jeffty, komm raus, na los! Wir kommen sonst zu spät.«

Seine Stimme klang dünn, als käme sie aus der Erde. »Hier bin ich, Donny.«

Ich konnte ihn hören, aber nicht sehen. Es war Jeffty, da gab es keine Frage: Denn niemand außer Jeffty nannte mich – Donald H. Horton, Präsident und Alleininhaber des Horton TV & Hi-Fi Centers – Donny. Er hatte mich noch nie anders genannt.

(Wirklich, das ist keine Lüge. Ich bin tatsächlich, so weit es die Öffentlichkeit angeht, Alleininhaber des Centers. Die Partnerschaft mit meiner Tante Patricia besteht nur, um das Darlehen zurückzuzahlen, das sie mir gab, um das Geld aufzustocken, das ich mit einundzwanzig erhielt; mein Großvater hatte es mir hinterlassen, als ich zehn war. Es war kein großes Darlehen, nur achtzehntausend, aber ich hatte sie wegen der Zeit, in der sie mich als Kind aufgezogen hatte, gebeten, mein stiller Teilhaber zu sein.)

»Wo bist du, Jeffty?«

»Unter der Veranda, in meinem Geheimversteck.«

Ich ging zum Seitenrand der Veranda, bückte mich und zog das Weidengitter weg. Darunter hatte sich Jeffty in der festgestampften Erde sein Geheimversteck gebaut. Er hatte Comics in Apfelsinenkisten, er hatte einen kleinen Tisch und ein paar Kissen, dicke fette Kerzen erhellten es, und wir haben uns dort immer versteckt, als wir … fünf waren.

»Was machst du denn da?«, fragte ich, kroch hinein und zog das Gitter hinter mir zu. Unter der Veranda war es kühl, und die Erde roch nach Behaglichkeit, die Kerzen rochen gemütlich und anheimelnd. Jedes Kind würde sich in einem solchen Geheimversteck wohlfühlen: Es hat noch nie ein Kind gegeben, das nicht die glücklichsten, ereignisreichsten und geheimnisvollsten Stunden seines Lebens in einem Versteck verbrachte hätte.

»Spielen«, sagte er. Er hielt etwas Goldenes, Rundes in der Hand. Es füllte seine ganze Handfläche aus.

»Hast du vergessen, dass wir ins Kino wollen?«

»Keine Spur! Ich habe hier auf dich gewartet.«

»Mom und Dad zu Hause?«

»Mom.«

Ich verstand, warum er unter der Veranda wartete. Ich ging nicht weiter darauf ein. »Was hast du da?«

»Captain Midnights Geheime Dechiffrierplakette«, sagte er und zeigte sie mir auf der ausgestreckten Hand.

Ich merkte, dass ich es anschaute und eine lange Zeit nicht begriff, was es war. Dann dämmerte mir, was für ein Wunder Jeffty in seiner Hand hielt. Ein Wunder, das einfach nicht existieren konnte.

»Jeffty«, sagte ich leise mit Verwunderung in der Stimme. »Wo hast du das her?«

»Ist heute mit der Post gekommen. Ich habe es bestellt.«

»Das muss eine Menge Geld gekostet haben.«

»Nicht viel. Zehn Cents und die Verschlüsse von zwei Ovaltine-Bechern.«

»Darf ich es sehen?« Meine Stimme zitterte ebenso wie meine ausgestreckte Hand. Er gab es mir, und ich hielt das Wunder auf meiner Hand. Es war wunderbar.

Sie erinnern sich. Captain Midnight lief ab 1940 überall im Radio. Ovaltine hat die Sendung finanziert. Und jedes Jahr gaben sie eine Dechiffrierplakette der Geheimschwadron heraus. Und jeden Tag, am Ende des Programms, gaben sie ein Rätsel zur Folge des nächsten Tages auf, und nur Kinder mit der offiziellen Plakette konnten es auflösen. 1949 haben sie aufgehört, diese wundervollen Dechiffrierplaketten herzustellen. Ich erinnere mich an die, die ich 1945 hatte. Sie war schön: In der Mitte der Code-Skala hatte sie ein Vergrößerungsglas. Captain Midnight verschwand 1950 aus dem Äther, und obwohl es Mitte der Fünfzigerjahre noch eine kurzlebige Fernsehserie gab und obwohl sie 1955 und 1956 Dechiffrierplaketten herausgaben, stellten sie, was die echten Plaketten anging, nach 1949 keine einzige mehr her.

Der Captain-Midnight-Codeograph, den ich in der Hand hielt, den Jeffty für zehn Cents (zehn Cents!!) und zwei Ovaltine-Aufkleber mit der Post bekommen haben wollte, war brandneu, glänzend-goldenes Metall, kein Kratzer oder Rostfleck wie auf den alten, die man zu aberwitzigen Preisen ab und an in Sammlergeschäften findet … Es war ein neuer Dechiffrierer. Und er trug das Datum von diesem Jahr.

Aber Captain Midnight gab es nicht mehr. Im Radio gab es nichts Ähnliches mehr. Ich hatte mir die ein oder zwei schwachen Nachahmungen der alten Programme angehört, die die Sender zur Zeit ausstrahlten: Die Geschichten waren lahm, die Klangeffekte matt, die ganze Stimmung war falsch, war überholt, war lauwarme Luft. Aber ich hielt einen neuen Codeograph in der Hand.

»Jeffty, erzähl mir davon«, sagte ich.

»Was soll ich erzählen, Donny? Das ist meine neue Captain Midnights Geheime Dechiffrierplakette. Die brauch ich, um rauszukriegen, was morgen passiert.«

»Wieso morgen?«

»Im Programm.«

»Welchem Programm?«

Er starrte mich an, als stellte ich mich absichtlich dumm. »Captain Midnight! Oh, Mann!«

Ich war dumm. Ich kapierte es nicht. Hier war es vor mir, ganz offen, und ich wusste immer noch nicht, was vorging. »Du meinst eine von den Schallplatten, die sie von den alten Radioprogrammen gemacht haben? Meinst du das, Jeffty?«

»Welche Schallplatten?«, fragte er. Jetzt wusste er nicht, was ich meinte.

Dort, unter der Veranda, starrten wir einander an. Und dann sagte ich, ganz langsam, fast in Angst vor der Antwort: »Jeffty, wie hörst du Captain Midnight?«

»Jeden Tag. Im Radio. In meinem Radio. Jeden Tag um halb sechs.«

Nachrichten. Musik, öde Musik und Nachrichten. Das gibt es jeden Tag um halb sechs im Radio. Nicht Captain Midnight. Das Geheimschwadron war seit zwanzig Jahren nicht mehr gesendet worden.

»Können wir es heute hören?«, fragte ich.

»Oh, Mann!«, sagte er. Ich war dumm. Ich erkannte es an der Art, wie er das sagte, aber ich wusste nicht, warum. Dann dämmerte es mir: Es war Samstag. Captain Midnight kam von Montag bis Freitag. Samstags und sonntags nicht.

»Gehn wir ins Kino?«

Er musste die Frage zweimal wiederholen. Mein Verstand war woanders. Nichts Konkretes. Keine Erklärungen. Keine sprunghaften Intuitionen. Einfach irgendwo anders im Versuch, zu begreifen und zu folgern – wie Sie gefolgert hätten, wie jeder gefolgert hätte, statt die Wahrheit zu akzeptieren, die unmögliche und wunderbare Wahrheit –, schließlich zu folgern, dass es eine ganz simple Erklärung gab, die ich noch nicht entdeckt hatte. Irgendetwas Weltliches und Langweiliges, wie der Lauf der Zeit, der uns aller guten, alten Sachen beraubt und uns im Austausch Ramsch und Plastik aufhalst. Und alles im Namen des Fortschritts.

»Gehn wir ins Kino, Donny?«

»Da kannst du Gift drauf nehmen, mein Junge«, sagte ich. Und ich lächelte. Und ich reichte ihm den Codeographen. Und er steckte ihn in die Seitentasche seiner Hose. Und wir krochen unter der Veranda hervor. Und wir gingen ins Kino. Und keiner von uns sagte den Rest des Tages irgendetwas über Captain Midnight. Und es gab den ganzen Rest des Tages keine zehn Minuten, in denen ich nicht darüber nachdachte.

Die ganze nächste Woche hatte ich Inventur. Jeffty sah ich erst am Donnerstag wieder. Ich muss gestehen, ich überließ Jan und David den Laden, sagte ihnen, ich hätte einige Besorgungen zu machen, und ging früh weg. Um vier Uhr. Ich kam etwa um Viertel vor fünf bei den Kinzers an. Leona, müde und entfernt wirkend, kam an die Tür.

»Ist Jeffty da?«

Sie sagte, er wäre oben in seinem Zimmer …

… und hörte Radio.

Ich nahm zwei Stufen auf einmal.

In Ordnung, ich hatte schließlich den unmöglichen, unlogischen Sprung getan. Hätte die Strapazierung meiner Vorstellungskraft jemand anderen als Jeffty – Erwachsenen oder Kind – betroffen, hätte ich erklärlichere Antworten erdacht. Aber es war Jeffty, offensichtlich eine andere Art Lebensgefäß, und was ihm widerfahren mochte, musste nicht unbedingt in die gängige Ordnung passen.

Ich gebe es zu: Ich wollte hören, was ich hörte.

Obwohl die Tür geschlossen war, erkannte ich sofort das Programm.

»Da ist er, Tennessee! Schnapp ihn dir!«

Es folgte der dumpfe Knall eines Gewehrschusses und das schrille Jaulen des Querschlägers, und dann gellte dieselbe Stimme jubelnd: »Erwischt! Miiiittenrein!«

Er hörte dem Programm der American Broadcasting Company zu, 790 Kilohertz, und er hörte Tennessee Jed, eine meiner Lieblingssendungen aus den Vierzigern, eine Westernserie, die ich seit zwanzig Jahren nicht mehr gehört hatte, weil sie seit zwanzig Jahren nicht mehr existierte.

Ich setzte mich auf die oberste Treppenstufe, dort auf dem Treppenabsatz im Haus der Kinzers, und ich hörte mir die Sendung an. Es war keine Wiederholung eines alten Programms, denn im Handlungsablauf gab es einige Bezüge zu gegenwärtigen kulturellen und technischen Entwicklungen, und Formulierungen, die in den Vierzigern nicht gebräuchlich waren: Aerosol-Sprühdosen, Tätowierungen auslasern, Tansania, das Wort »abschlaffen«.

Ich konnte nicht an der Tatsache vorbei: Jeffty hörte eine neue Folge von Tennessee Jed.

Ich rannte die Treppen hinab und zu meinem Wagen hinaus. Leona muss in der Küche gewesen sein. Ich drehte den Zündschlüssel, schaltete das Radio ein und stellte auf 790 Kilohertz. Der ABC-Sender – Rockmusik.

Einige Sekunden saß ich dort, dann ließ ich den Sendersucher langsam von einem Ende zum anderen gleiten. Musik, Nachrichten, Talkshows. Kein Tennessee Jed. Und es war ein Blaupunkt, das beste Radio, das ich kriegen konnte. Ich verpasste nicht einen der regionalen Sender. Es war einfach nicht da!

Nach einigen Minuten schaltete ich Radio und Zündung aus und ging leise wieder nach oben. Ich setzte mich auf die oberste Stufe und hörte dem ganzen Programm zu.

Es war wunderbar.

Aufregend, fantasievoll, gefüllt mit allem, was in meiner Erinnerung zu den neuesten Entwicklungen des Hörspiels gehörte. Aber es war modern. Es war nicht antik und dazu ausgestrahlt, die Bedürfnisse der schrumpfenden Zuhörerschaft, die sich nach den alten Tagen sehnte, zu stillen. Es war eine neue Sendung mit all den alten Stimmen, aber dennoch jung und strahlend. Selbst die Werbeeinblendungen waren für die marktgängigen Produkte, aber sie waren nicht so laut und aufdringlich wie die Schrei-Spots, die man heute im Radio hörte.

Und als Tennessee Jed um halb sechs zu Ende war, hörte ich, wie Jeffty einen anderen Sender suchte, bis ich die vertraute Stimme des Sprechers Glenn Riggs ankündigen hörte: »Hier ist Hop Harrigan! Amerikas As in den Lüften!« Dann das Geräusch eines Flugzeugs in der Luft. Es war ein Propellerflugzeug, keine Düsenmaschine! Nicht das Geräusch, mit dem Kinder heute aufwachsen, sondern das Geräusch, mit dem ich aufgewachsen bin, das wirkliche Geräusch eines Flugzeugs, der dröhnende, anschwellende kehlige Klang der Art von Flugzeugen, die G-8 und seine Fliegerasse flogen, die Art, die Captain Midnight flog, die Art, die Hop Harrigan flog. Und dann hörte ich Hop sagen: »CX-4 ruft Kontrollturm. CX-4 ruft Kontrollturm. Kommen!« Eine Pause, und dann: »Okay, hier ist Hop Harrigan … im Anflug!«

Und Jeffty, der wie alle Kinder in den Vierzigern das Problem hatte, die Lieblingshelden auf den verschiedenen Sendern gegeneinander abzuwägen, drehte den Sendeknopf, nachdem er Hop Harrigan und Tank Tiger seinen Respekt gezollt hatte, wieder auf ABC zurück, wo ich einen Gongschlag hörte, die wilde Kakophonie unsinnigen chinesischen Geplappers, und dann schrie der Sprecher: »Te-e-e-rry and the Pirates!«

Ich saß dort auf der obersten Stufe und hörte Terry und Connie und Flip Corkin zu und – mein Gott! – Agnes Moorehead als die Drachenlady, sie alle in einem neuen Abenteuer, das in einem Rotchina stattfand, das in Milton Caniffs Version des Orients von 1937 nicht existiert hatte; damals gab es die Flusspiraten, Chiang Kai-shek, Kriegsherren und den naiven Imperialismus amerikanischer Kanonenbootdiplomatie.

Ich saß da und hörte der ganzen Sendung zu, und ich saß noch länger und hörte Superman und eine Folge von Jack Armstrong The All-American Boy und eine Folge von Captain Midnight, und John Kinzer kam nach Hause, und weder er noch Leona kamen nach oben, um zu entdecken, was mir dort geschah oder was Jeffty tat, und ich saß noch länger dort und merkte, dass ich zu weinen angefangen hatte, und ich konnte nicht aufhören, saß nur dort, während die Tränen mein Gesicht hinabliefen, in die Mundwinkel, saß dort und weinte, bis Jeffty mich hörte, seine Tür öffnete und mich sah und mich in kindlicher Verwirrung anschaute, als ich hörte, wie das Gemeinschaftsprogramm aufhörte und die Titelmusik von Tom Mix einsetzte: »When it’s Round-up Time in Texas and the Bloom is on the Sage«, und Jeffty berührte meine Schultern und lächelte mich an und sagte: »Hi, Donny. Willst du nicht reinkommen und mit mir Radio hören?«

Hume verneinte die Existenz eines absoluten Raums, in dem jedes Ding seinen Platz hat; Borges verneint die Existenz einer einzigen Zeit, in der alle Ereignisse miteinander verknüpft sind.

Jeffty empfing Radioprogramme von einer Stelle, die logischerweise in der von Einstein beschriebenen natürlichen Struktur des Raum-Zeit-Universums nicht existieren konnte. Aber das war nicht alles, was er empfing. Er bekam per Post Artikel, die niemand herstellte. Er las Comicbücher, die seit drei Jahrzehnten eingestellt waren. Er sah Filme mit Schauspielern, die seit zwanzig Jahren tot waren. Er war die Empfängerstation für zahllose Freuden und Vergnügen der Vergangenheit, die die Welt am Wege hatte liegen lassen. Auf rasendem selbstmörderischem Flug in neue Morgen hatte die Welt ihr Schatzhaus einfachen Glücks wegrasiert, hatte Beton über ihre Spielplätze ausgegossen, hatte ihre koboldhaften Außenseiter im Stich gelassen, und all das wurde auf unerklärliche, wunderbare Weise durch Jeffty zurück in die Gegenwart geholt. Wieder zum Leben erweckt, modernisiert, zeitgemäß. Jeffty war der ungebetene Aladin, dessen Wesen die Zauberlaterne seiner Realität schuf.

Und er nahm mich mit in seine Welt.

Weil er mir vertraute.

Wir hatten ein Frühstück aus Quakers Weizenflocken und warmer Ovaltine, die wir aus Little-Orphan-Annie-Bechern von diesem Jahr tranken. Wir gingen ins Kino, und während alle eine Komödie mit Goldie Hawn und Ryan O’Neal sahen, genossen Jeffty und ich Humphrey Bogart als Berufsdieb in John Hustons brillanter Donald-Westlake-Verfilmung Slayground. Im zweiten Film spielten Spencer Tracy, Carole Lombard und Laird Cregar in einer Val-Lewton-Produktion mit dem Titel Leinengen Versus the Ants.

Zweimal im Monat gingen wir zum Zeitungsstand und kauften die neuen Ausgaben von The Shadow, Doc Savage und Startling Stories. Jeffty und ich saßen zusammen, und ich las ihm aus den Magazinen vor. Er mochte vor allem die neue Story von Henry Kuttner, The Dreams of Achilles, und die neue Kurzgeschichtenserie von Stanley G. Weinbaum, die im aus subatomaren Partikeln bestehenden Universum Redurna spielte. Im September genossen wir die erste Folge des neuen Conan-Romans von Robert E. Howard, Isle of the Black Ones, in Weird Tales; und im August wurden wir nur ein wenig enttäuscht von Edgar Rice Burroughs’ vierter Novelle in der Jupiter-Serie mit John Carter von Barsoom: Corsairs of Jupiter. Aber der Herausgeber von Argosy All-Story Weekly versprach, in dieser Serie kämen zwei weitere Stories, und das war für Jeffty und mich eine so überraschende Ankündigung, dass sie unsere Enttäuschung dämpfte, ebenso wie sie die Qualität der neuen Erzählung minderte.

Wir lasen zusammen Comics, und Jeffty und ich entschieden – einzeln, bevor wir es gemeinsam besprachen –, dass Doll Man, Airboy und The Heap unsere Lieblingsfiguren waren. Außerdem beteten wir die Strips von George Carlson in den Jingle Jangle Comics an, vor allem die Geschichten mit dem Tortenkopf-Prinzen von Old Pretzleburg, die wir gemeinsam lasen und über die wir gemeinsam lachten, auch wenn ich Jeffty, der zu jung war, um diese verzwickte Denkweise nachzuvollziehen, einige besonders knifflige Wortspiele erklären musste.

Wie soll man das verstehen? Ich kann es nicht. Ich habe ausreichend Physikunterricht im College gehabt, um ein paar Stegreiferklärungen zu raten, aber sie sind wohl eher falsch als richtig. Das Gesetz der Energieerhaltung wird gelegentlich außer Kraft gesetzt; die Physiker sagen, ein solches Gesetz wird »leicht verletzt«. Vielleicht war Jeffty ein Katalysator für die schwache Verletzung von Erhaltungsgesetzen, deren Existenz wir uns erst jetzt allmählich klarmachen. Ich versuchte, mir auf diesem Gebiet einiges anzulesen – My-Mesonen-Zerfall der »verbotenen« Art, Gamma-Zerfall, zu dessen Produkten kein My-Meson-Neutrino gehört –, aber ich fand nichts; nicht einmal die neuesten Berichte des Schweizer Instituts für Nuklearforschung in der Nähe von Zürich gaben mir einen Aufschluss. Ich wurde auf ein vages Eingeständnis an die Philosophie, dass der wirkliche Name für Wissenschaft Magie ist, zurückgeworfen.

Keine Erklärungen, aber eine tolle Zeit.

Die glücklichste Zeit meines Lebens.

Ich hatte die »reale« Welt, die Welt meines Ladens, meiner Freunde und meiner Familie, die Welt von Gewinn und Verlust, die Welt der Steuern und der Abende mit jungen Frauen, die übers Einkaufen redeten oder die Vereinten Nationen, über die steigenden Kaffeepreise und Mikrowellenherde. Und ich hatte Jefftys Welt, in der ich nur existierte, wenn ich mit ihm zusammen war. Die Sachen aus der Vergangenheit, die er als frisch und neu kannte, konnte ich nur in seiner Gesellschaft erleben, und die Membrane zwischen den beiden Welten wurde immer dünner, immer durchsichtiger. Ich hatte aus beiden Welten das Beste. Und wusste irgendwie, dass ich nichts von einer in die andere bringen konnte.

Als ich das einen Moment lang vergaß, als ich Jeffty betrog, indem ich vergaß, machte das allem ein Ende.

Bei so viel Vergnügen wurde ich sorglos und dachte nicht mehr daran, wie zerbrechlich die Beziehung zwischen Jefftys und meiner Welt wirklich war. Es gibt zwar einen Grund dafür, weshalb die Gegenwart der Existenz der Vergangenheit missgünstig gegenübersteht, aber ich habe ihn nie wirklich verstanden. Nirgendwo in den Tierbüchern, in denen das Überleben als Schlacht zwischen Klauen und Fangen, Tentakeln und Giftbeuteln gezeigt wird, gibt es eine Entsprechung für die Grausamkeit, die die Gegenwart der Vergangenheit entgegenbringt. Nirgendwo gibt es eine detaillierte Beschreibung darüber, wie die Gegenwart auf der Lauer liegt, darauf wartet, dass das, was eben noch Jetzt-In-Diesem-Augenblick ist, zum Was-War wird, damit sie es mit ihren gnadenlosen Fängen zerreißen und vernichten kann.

Wer könnte so etwas wissen? In welchem Alter auch immer … und gewiss nicht in meinem Alter … wer könnte so etwas verstehen?

Ich versuche, mich zu entlasten. Ich kann es nicht. Es war meine Schuld.

Es war wieder ein Samstagnachmittag.

»Was wird heute gespielt?«, fragte ich im Wagen auf dem Weg in die Stadt.

Er blickte von der anderen Seite der Vorderbank zu mir hoch und lächelte eines seiner besten Lächeln. »Ken Maynard in Bullwhip Justice und The Demolished Man.« Er hörte nicht auf zu lächeln, als hätte er mir einen Bären aufgebunden.

»Du machst Witze!«, sagte ich vergnügt. »Alfred Besters The Demolished Man?« Er nickte, vergnügt, weil ich vergnügt war. Er wusste, dass das eines meiner Lieblingsbücher war. »Oh, Mann, das ist klasse!«

»Superklasse«, sagte er.

»Wer spielt mit?«

»Franchot Tone, Evelyn Keyes, Lionel Barrymore und Elisha Crook jr.« Er wusste viel mehr über Filmschauspieler als ich. Er konnte die Charakterdarsteller eines jeden Films nennen, den er gesehen hatte. Selbst die in den Massenszenen.

»Und Zeichentrickfilme?«, fragte ich.

»Drei Stück, ein Little Lulu, ein Donald Duck und ein Bugs Bunny. Und ein Pete Smith Specialty und ein Lew Lehr is da C-r-r-raziest Peoples.«

»Oh, Mann!«, sagte ich wieder, von Ohr zu Ohr grinsend. Und dann sah ich den Block mit Lieferscheinen auf dem Sitz. Ich hatte vergessen, sie im Laden abzugeben.

»Ich muss mal am Center anhalten«, sagte ich. »Muss da was reinbringen. Dauert nur ’ne Minute.«

»Okay«, sagte Jeffty. »Aber wir verspäten uns doch nicht, oder?«

»Ganz bestimmt nicht«, sagte ich.

Als ich hinter dem Center auf den Parkplatz fuhr, beschloss er, mit mir zu kommen; wir wollten dann zu Fuß zum Kino gehen. Es ist keine große Stadt. Es gibt nur zwei Lichtspielhäuser, das Utopia und das Lyric. Wir wollten zum Utopia, nur drei Blocks vom Center entfernt.

Ich ging mit dem Formularblock in den Laden, und dort war es das reinste Tollhaus. David und Jan bedienten jeder zwei Kunden, und Leute standen herum und warteten darauf, dass man sich um sie kümmerte. Jan wandte sich mir zu, und ihr Gesicht war ein einziges Flehen. David rannte gerade vom Lager in den Ausstellungsraum, und alles, was er im Vorbeizischen flüstern konnte, war »Hilfe!«, und schon war er wieder fort.

»Jeffty«, sagte ich und bückte mich hinab, »hör mal, gib mir noch fünf Minuten. Jan und David haben Angst mit den vielen Leuten hier. Wir kommen nicht zu spät, Ehrenwort. Aber ich muss ein paar von diesen Kunden abfertigen.« Er wirkte nervös, nickte mir aber sein Okay zu.

Ich ging zu einem Stuhl und sagte: »Setz dich nur etwas hin, ich bin gleich wieder bei dir.«

Er ging zu dem Stuhl – »Bitte, wie du willst« – und setzte sich, obwohl er wusste, was geschah.

Ich fing an, mich um die Leute zu kümmern, die Farbfernsehgeräte wollten. Das war die erste nennenswerte Partie, die wir hereinbekommen hatten – erst damals bekamen Farbfernseher ein vernünftiges Preisniveau, und das war Sonys erste Promotion-Kampagne –, und für mich brachen goldene Zeiten an. Ich konnte absehen, dass das Darlehen zurückgezahlt werden konnte und wie ich zum ersten Mal mit dem Center auf einen grünen Zweig kam. Geschäft ist Geschäft. In meiner Welt kommt ein gutes Geschäft an erster Stelle.

Jeffty saß da und starrte auf die Wand. Ich will Ihnen die Wand beschreiben.

Vom Boden bis knapp unter die Decke war eine Trägerkonstruktion angebracht. Fernsehgeräte waren an dieser Wand aufgebaut. Dreiunddreißig Fernsehgeräte. Alle liefen zur gleichen Zeit. Schwarz-Weiß, Farbe, kleine, große, alle liefen zur gleichen Zeit.

Jeffty saß da und betrachtete an einem Samstagnachmittag dreiunddreißig Fernsehgeräte. Einschließlich der UHF-Bildungsprogramme können wir insgesamt dreizehn Kanäle empfangen. Auf einem Kanal war Golf; auf einem zweiten Baseball; Prominentenbowling auf einem dritten; der vierte Kanal brachte ein religiöses Seminar; auf dem fünften gab es eine Teenager-Tanzshow; der sechste brachte die Wiederholung einer Komödie; der siebte zeigte die Wiederholung einer Polizeiparade; auf dem achten lief ein Naturprogramm, es zeigte einen Angler, der endlos Fliegen auswarf; auf dem neunten waren Interviews und Nachrichten; im zehnten ein Stock-Car-Rennen; im elften berechnete ein Mann Logarithmen auf einer Tafel; im zwölften führte eine Frau im Trikot Sitzübungen vor; und auf dem dreizehnten Kanal lief eine schlechte Trickfilmserie in spanischer Sprache. Bis auf sechs wurden alle diese Programme auf drei Geräten wiederholt. Jeffty saß da und betrachtete die Wand aus Fernsehgeräten, während ich, so gut ich konnte, verkaufte, um meiner Tante Patricia das Geld zurückzuzahlen und in Kontakt mit meiner Welt zu bleiben. Geschäft ist Geschäft.

Ich hätte es besser wissen sollen. Ich hätte die Gegenwart verstehen sollen und wie sie die Vergangenheit tötet. Aber ich verkaufte mit Händen und Füßen. Und als ich schließlich nach einer halben Stunde zu Jeffty hinüberblickte, sah er wie ein anderes Kind aus.

Er schwitzte. Dieses schreckliche Schwitzen, wenn man eine Magengrippe hat. Er war bleich, bleich und käsig wie ein Wurm, und seine kleinen Hände hielten die Stuhllehnen so fest gepackt, dass ich seine Knöchel hervortreten sah. Ich flitzte zu ihm, nachdem ich mich bei dem Ehepaar entschuldigt hatte, das sich das neue 56er-Modell anschaute.

»Jeffty!«

Er sah mich an, aber seine Augen erfassten mich nicht. Er war völlig verängstigt. Ich zerrte ihn aus dem Stuhl und ging mit ihm zur Tür, aber die Kunden, die ich verlassen hatte, schrien hinter mir her. »Hey!«, sagte der Mann. »Wollen Sie mir nun das Ding verkaufen oder nicht?«

Ich blickte von ihm zu Jeffty und wieder zurück. Jeffty sah aus wie ein Zombie. Er war mitgekommen, weil ich ihn gezogen hatte. Seine Beine waren wie Gummi, und er zog die Füße nach. Die Vergangenheit, die von der Gegenwart verschlungen wird, der Klang von etwas voller Schmerz.

Ich klaubte etwas Geld aus meiner Hosentasche und steckte es in Jefftys Hand. »Jeffty … pass mal auf … geh sofort hier raus!« Er konnte seine Augen immer noch nicht scharf einstellen. »Jeffty«, sagte ich so eindringlich wie möglich, »hör mir zu!« Der Kunde und seine Frau kamen auf uns zu. »Geh sofort hier raus! Geh rüber zum Utopia, und kauf die Karten! Ich komme gleich nach.« Der Mann und seine Frau waren fast bei uns. Ich schubste Jeffty durch die Tür und sah ihm nach, wie er in die falsche Richtung stolperte, dann stehen blieb, als käme er wieder zu Verstand, sich umdrehte und am Center vorbei in Richtung des Utopia ging. »Ja, Sir«, sagte ich mich aufrichtend und ihnen entgegenblickend, »ja, Ma’am, das ist ein tolles Gerät mit ein paar sensationellen Eigenschaften! Wenn Sie mal mit mir hierherkommen …«

Der schreckliche Klang von etwas Schmerzendem war zu hören, aber ich konnte nicht feststellen, von welchem Kanal oder aus welchem Gerät er kam.

Das meiste davon erfuhr ich später von der Kartenverkäuferin und von einigen Leuten, die ich kannte und die zu mir kamen, um mir zu berichten, was passiert war. Als ich zwanzig Minuten später zum Utopia kam, hatten sie Jeffty schon zu Brei geschlagen und ins Büro des Geschäftsführers gebracht.

»Haben Sie einen ziemlich kleinen Jungen gesehen, etwa fünf Jahre alt, mit großen braunen Augen und glattem braunen Haar? Er hat auf mich gewartet …«

»Oh, ich glaube, das ist der kleine Junge, den die Burschen zusammengeschlagen haben.«

»Was? Wo ist er?«

»Sie haben ihn ins Büro des Geschäftsführers gebracht. Keiner wusste, wer er ist oder wo seine Eltern zu finden sind …«

Ein junges Mädchen in Platzanweiser-Uniform legte ein feuchtes Papierhandtuch über sein Gesicht.

Ich nahm ihr das Handtuch weg und schickte sie aus dem Büro hinaus. Sie sah beleidigt drein und schnaubte irgendwas Unfeines, aber sie ging. Ich setzte mich auf den Rand des Sofas und versuchte, das Blut von den Fleischwunden zu wischen, ohne sie dort, wo das Blut geronnen war, wieder aufzubrechen. Beide Augen waren zugeschwollen. Sein Mund war böse aufgerissen. Sein Haar war mit getrocknetem Blut verklebt.

Er hatte in der Reihe hinter zwei etwa zehnjährigen Burschen gestanden. Um halb eins hatten sie mit dem Kartenverkauf begonnen, und die Vorführung fing um ein Uhr an. Die Türen wurden erst um Viertel vor geöffnet. Er hatte gewartet, und die Burschen vor ihm hatten ein Transistorradio mit. Sie hörten sich eine Sportübertragung an. Jeffty hätte gern ein anderes Programm gehört, Gott weiß, was für eins, vielleicht Grand Central Station oder Land of the Lost, Gott allein weiß, welches.

Er hatte sie gefragt, ob sie ihm das Radio eine Minute leihen würden, damit er das Programm hören konnte, und es wurden wohl gerade Werbespots gesendet, und die Jungs hatten ihm das Radio gegeben, wahrscheinlich aus einer boshaften Anwandlung von Höflichkeit, die es ihnen später erlauben würde, den kleinen Jungen fertigzumachen. Er hatte einen anderen Sender eingestellt … und sie hatten die Sportübertragung nicht mehr reinkriegen können. Sie war in der Vergangenheit eingeschlossen, auf einem Sender, der ein Programm ausstrahlte, das für niemanden außer Jeffty existierte.

Sie hatten ihn schlimm zugerichtet … und alle hatten zugeschaut. Und dann waren sie weggerannt.

Ich hatte ihn allein gelassen, die Gegenwart ohne ausreichende Waffen abzuwehren. Ich hatte ihn wegen des Verkaufs eines 56er-Standgeräts im Stich gelassen, und jetzt war sein Gesicht ein matschiger Brei. Er stöhnte etwas Unhörbares und schluchzte leise.

»Schsch, schon in Ordnung, Junge, Donny ist hier. Ich bring dich nach Hause. Es ist alles in Ordnung.«

Ich hätte ihn direkt zum Krankenhaus bringen sollen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht getan habe. Ich hätte es tun sollen. Ja, ich hätte es tun sollen.

Als ich ihn durch die Tür trug, starrten John und Leona Kinzer mich nur an. Sie bewegten sich nicht, um ihn von meinen Armen zu nehmen. Eine seiner Hände hing herunter. Er war bei Bewußtsein, aber nur kurz. Sie starrten – dort im Halbdunkeln eines Samstagnachmittags in der Gegenwart. Ich blickte sie an. »Ein paar Burschen haben ihn am Kino zusammengeschlagen.« Ich hob ihn ein wenig in meinen Armen und streckte sie aus. Sie starrten mich, uns beide an, nichts in den Augen, keine Bewegung. »Um Gottes willen!«, rief ich. »Er ist verprügelt worden! Er ist euer Sohn! Wollt ihr ihn nicht einmal anfassen? Was, zum Teufel, seid ihr eigentlich für Menschen!«

Da trat Leona sehr langsam auf mich zu. Sie stand einige Sekunden vor uns, und auf ihrem Gesicht lag ein bleierner Stoizismus, der schrecklich anzusehen war. Er drückte aus: Ich bin schon viele Male hier gewesen, und ich kann es nicht ertragen, wieder hier zu sein. Aber nun bin ich hier.

Also gab ich ihn ihr. Oh, Gott, ich gab ihn ihr!

Und sie nahm ihn mit nach oben, um sein Blut und seine Schmerzen abzuwaschen.

John Kinzer und ich standen im düsteren Wohnzimmer ihres Hauses und starrten einander an. Er hatte mir nichts zu sagen.

Ich schob mich an ihm vorbei und ließ mich in einen Sessel fallen. Ich zitterte.

Ich hörte, wie oben das Badewasser einlief.

Nach einer scheinbar sehr langen Zeit kam Leona herunter, ihre Hände an der Schürze abwischend. Sie setzte sich aufs Sofa, und nach einem Moment setzte John sich neben sie. Von oben hörte ich den Klang von Rockmusik.

»Möchtest du ein schönes Stück Streuselkuchen?«, fragte Leona.

Ich antwortete nicht. Ich hörte dem Klang der Musik zu. Rockmusik. Im Radio. Auf dem Couchtischchen neben dem Sofa stand eine Lampe. Sie warf ein trübes, vergebliches Licht in den düsteren Wohnraum. Rockmusik aus der Gegenwart, in einem Radio dort oben? Ich setzte an, etwas zu sagen, und dann wusste ich … Oh Gott, nein!

Ich sprang auf, als im gleichen Moment ein scheußliches Knistern und Zischen die Musik auslöschte, und die Lampe wurde immer trüber und flackerte. Ich schrie irgendetwas, ich weiß nicht, was es war, und lief zur Treppe.

Jefftys Eltern bewegten sich nicht. Sie saßen mit zusammengefalteten Händen auf dem Platz, auf dem sie so viele Jahre gesessen hatten.

Ich stürzte zweimal, als ich die Treppe hinaufrannte.

Im Fernsehen läuft nicht viel, das mich interessiert. Ich habe in einem Gebrauchtwarenladen ein uraltes, kathedralenförmiges Philco-Radio gekauft, und ich habe alle ausgebrannten Teile durch Röhren ersetzt, die ich aus noch funktionierenden Radios ausschlachten konnte. Ich nehme keine Transistoren oder gedruckte Schaltungen. Sie würden nicht funktionieren. Manchmal sitze ich stundenlang vor dem Apparat und bewege den Sendersucher so langsam wie nur möglich hin und her, so langsam, dass es manchmal aussieht, als bewegte er sich gar nicht.

Aber ich kann Captain Midnight oder The Land of the Lost, The Shadow oder Quiet Please nicht finden.

Sie hatte ihn also nach all den Jahren doch noch ein wenig geliebt. Ich kann die beiden nicht hassen: Sie wollten nur wieder in der Gegenwart leben.

Das ist gar nicht so schrecklich.

Wenn man alles bedenkt, ist es doch eine gute Welt: die Gegenwart. In vieler Hinsicht ist sie besser als früher. Die Menschen sterben nicht mehr an den alten Krankheiten. Sie sterben an neuen, aber das ist eben der Fortschritt, oder nicht?

Oder nicht?

Sagt es mir.

Bitte sagt es mir.

*

Harlan Ellison: Jeffty ist fünf ∙ Originaltitel: Jeffty is five (1977) ∙ Aus dem Amerikanischen von Bernd Holzrichter ∙ Wilhelm Heyne Verlag ∙ E-Book: 1,99 Euro (im Shop)

Weitere Erzählungen von Harlan Ellison finden Sie hier.

Kommentare