Captain Future – Der ewige Herrscher

Zum Comic-Comeback ein Blick zurück

„Captain Future“! Bei der bloßen Erwähnung dieses Titels werden vor allem diejenigen, die in den 1980er-Jahren groß geworden sind, plötzlich wieder ganz klein und sehen sich vor dem inneren Auge in einem 1980er-Jahre-Wohnzimmer mit glitzernden Pupillen vor dem Fernsehen sitzen und die schwer ohrwurmige Titelmelodie einer Zeichentrickserie mitträllern, die für das deutsche Fernsehen dieser Zeit äußerst ungewöhnlich war. Die Serie erzählt in 40 Episoden vom furchtlosen Captain Future, der mit seiner Crew, einem Gehirn in einem fliegenden Behälter namens Professor Simon Wright, Roboter Grag und dem Android Otto vielerlei Abenteuer auf fremden Planeten erlebt. Unterstützung erhalten sie dabei von der Agentin Joan Landor. Die Serie bohrte sich derart in die Herzen der Zuschauer, dass das vom Carlsen Verlag herausgegebene Comic-Comeback Ende Februar 2025 aus dem Stand heraus zu einem Bestseller wurde. Weitere Abenteuer sind bisher nicht angekündigt, aber Carlsen legt am zweiten September mit einer limitierten Luxusausgabe mit Schutzumschlag und 16 zusätzlichen Seiten mit Illustrationen, Skizzen und Interviews nach.

„Captain Future“ lief erstmals am 27. September 1980 im ZDF und sorgte für einen Schock. Trickfilmserien nahm man damals nicht ernst, sie wurden unter „Kinderkram“ verbucht. Mit der japanischen Produktion war aber eine Serie zu sehen, die sich im Heimatland an Jugendliche und Erwachsene richtete, im Deutschland sah man darin aber wieder nur Kinderunterhaltung und schickte sie schon mittags über den Äther. Das ZDF bearbeitete zwar wie so viele andere Serien zu dieser Zeit auch diese und schnitt im Vorfeld – in dem Fall sogar ziemlich kräftig – vermeintlich jugendgefährdende Szenen raus. Aber es half alles nichts. Eltern und Jugendschützer gingen auf die Barrikaden, im ZDF-Fernsehrat war man entsetzt – die Serie ist „ja völlig unpädagogisch“! Die Aufregung war jedenfalls so groß, dass „Captain Future“ für ein dreiviertel Jahr eine Pause einlegen musste, bevor die Ausstrahlung schließlich dann doch weiterging, allerdings machten die Programmverantwortlichen in den folgenden Jahren erstmal einen großen Bogen um Stoffe dieser Art.

Im Heimkino wurde „Captain Future“ erst 2003 in Form zweier qualitativ ziemlich mauer DVD-Boxen ausgewertet, 2016 gab es dann das Rundumwohlfühlpaket: Alle Episoden wurden restauriert und sogar die ungeschnittene japanische Originalfassung endlich verfügbar gemacht. Vor allem letzteres war eine Offenbarung, denn nicht nur Gewalt fiel der Schere zum Opfer, es wurde außerdem einfach gekürzt, damit die Serie besser ins Sendeschema passt. Als Kind sind einem diese Rumwurschteleien natürlich eher weniger aufgefallen, aber als Erwachsener hilft auch die Nostalgiebrille nur noch bedingt. Die deutsche Bearbeitung hat dank des extra angefertigten, zeitlosen Soundtracks von Christian Bruhn in Sachen Tonspur sicherlich die Nase vorn, die durch die mit der Heckenschere vorgenommenen Eingriffe des ZDF entstandene narrative Holprigkeit lässt sich aber kaum wegreden.

***

„Captain Future“ wurde als japanische Trickfilmproduktion weltberühmt, die Wurzeln liegen aber in Amerika und zwar im Science-Fiction-Pulp der 1930er- und 1940er-Jahre. Erfunden wurde der unerschrockene Weltraum-Held von Edmond Hamilton (1904-1977), einem äußerst produktiven Schriftsteller und Comicautoren, der heutzutage allerdings nur noch für eben diesen Weltraumhelden bekannt ist. Wobei viele Internetnutzer in den letzten Jahren indirekt mit seinem Werk konfrontiert worden sind, denn ein äußerst populäres Meme, bei dem Batman Robin eine klebt, basiert auf seiner Geschichte „The Clash of of Cape and Cowl“ (aus World’s Finest Comics #153 vom November 1965).

Edmond Hamilton war weiterhin Mitbegründer des Science-Fiction-Subgenres Space Opera, das Romantik, fremde Welten und aufregende Raumschiffkämpfe im Mittelpunkt hatte. Der bekannteste Vertreter ist die „Star Wars“-Reihe, zu der Hamilton durch seine Heirat mit der Schriftstellerin und Drehbuchautorin Leigh Brackett (1915-1978) eine direkte Verbindung bekam, denn Brackett verfasste den ersten Entwurf zu „Star Wars“-Fortsetzung „Das Imperium schlägt zurück“ (1980). Allerdings mochte Lucas ihre Vorstellungen vom Fortgang der Saga nicht, schrieb sie um und überreichte seine Überarbeitung Lawrence Kasdan zur Beendigung. Auf seine Nennung im Abspann verzichtete er aber und überließ der Autorin, die kurz bevor der Film in Produktion ging verstarb, aus Respekt vor ihren Bemühungen den Vortritt.

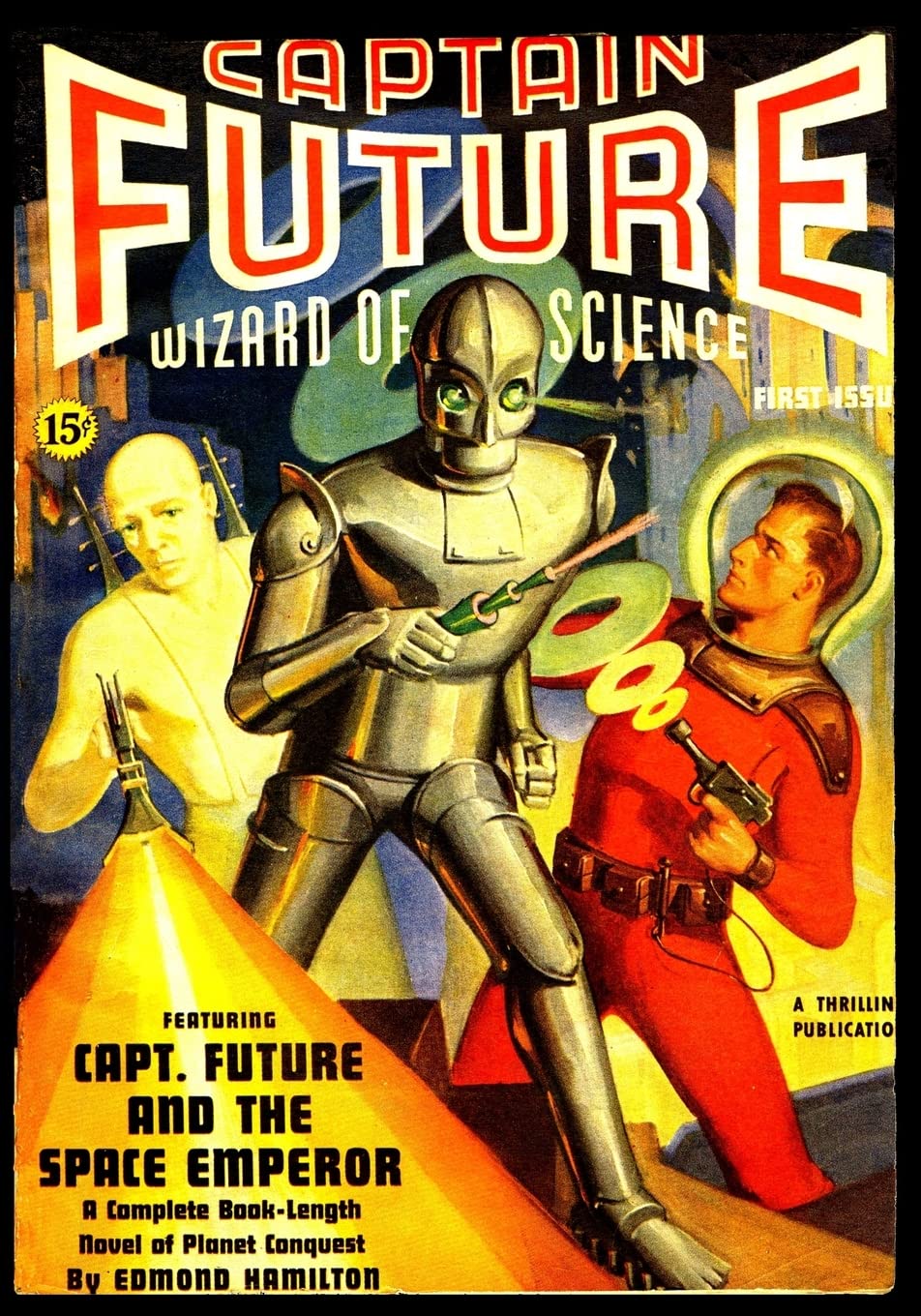

Hamiltons Schriftstellerkarriere begann eher zufällig: Der studierte Physiker arbeitete ab 1922 bei der Eisenbahngesellschaft Pennsylvania Road. Sein erster und einziger Job, bei dem er ein festes Gehalt bezog. Bereits 1924 wurde er aber entlassen und beschloss daraufhin Schriftsteller zu werden. Sein Debüt gab er 1926 im legendären „Weird Tales“-Magazin mit der Kurzgeschichte „The Monster God of Mamurth“. Im Gegensatz zu einem Kollegen, der im gleichen Magazin veröffentlichte und später weitaus bekannter werden sollte, die Rede ist natürlich von HP Lovecraft, konnte er aber schnell von seiner Arbeit leben, was natürlich auch an seinem immensen Ausstoß lag – allein im „Weird Tales“ veröffentlichte er 79 Kurzgeschichten und war damit einer der am häufigsten vertretenen Autoren. Außerdem schrieb er für „Amazing Stories“, „Thrilling Wonder Stories“, „Starling Stories“, „Wonder Stories“ und „Thrilling Mystery“ und weitere der in dieser Ära sehr zahlreichen Hefte. Captain Future erlebte sein erstes Abenteuer 1940 mit „Captain Future and the Space Emperor“ und brachte es bis 1944 auf insgesamt 17 Romane, von denen 15 von Hamilton geschrieben wurden. Danach erschienen die Stories bis 1946 und zwischen 1950 und 1951 im „Startling Stories“-Magazin.

Hamilton, der übrigens ebenso Pseudonyme wie Hugh Davidson oder Robert O . Wentworth nutzte, prägte das Science-Fiction-Genre, gilt literarisch aber als umstritten, was angesichts der Masse seiner Arbeiten nicht verwundert. Hamilton selbst soll kurz vor seinem Tod gesagt haben, dass er glücklicherweise zu einem Zeitpunkt im Science-Fiction-Bereich startete, als sich noch niemand groß Gedanken um Qualität machte. Was im Umkehrschluss jetzt aber niemanden davon abhalten soll, sich näher mit seinem Werk zu beschäftigen. Gerade wenn man die „Captain Future“-Anime-Serie liebt, sind die Romanvorlagen, die übrigens fast komplett als deutsche Übersetzungen erhältlich sind, durchaus reizvoll.

***

Hamiltons Captain düste zwischen 1971 und 1973 durch Japan, wodurch die Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft Tōei (die Firma hinter schwer populären Zeichentrick-Serien wie „Dragon Ball Z“, „Sailor Moon“ oder „One Piece“ und) auf ihn aufmerksam wurde. Die Firma hatte schon früh begonnen Stoffe aus dem westlichen Kulturkreis zu adaptieren (darunter einige Märchen wie zum Beispiel „Der gestiefelte Kater“, 1969). Da standen natürlich kommerzielle Interessen im Vordergrund, denn dem Ausland bereits vertraute Inhalte lassen sich besser exportieren und da sich 1977 dank „Star Wars“ die ganze Welt im kollektiven Sternenkriegsrausch befand, war Hamiltons Schöpfung natürlich eine perfekte Wahl.

Der Fakt, dass Tōei 1978, in dem Jahr, in dem die „Captain Future“-Zeichentrickserie in Japan veröffentlicht wurde, ein Büro in Hollywood eröffnete, lässt den Rückschluss zu, dass man vor allem den amerikanischen Markt anpeilte. Aber gerade hier kam die Produktion nicht gut an, dafür feierte man in Europa, vor allem in Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich, einen großen Erfolg, was eine ganze Flut an Merchandising-Artikeln wie Panini-Sammelalben, Brettspiele, Spielzeugfiguren und Modelle zur Folge hatte.

***

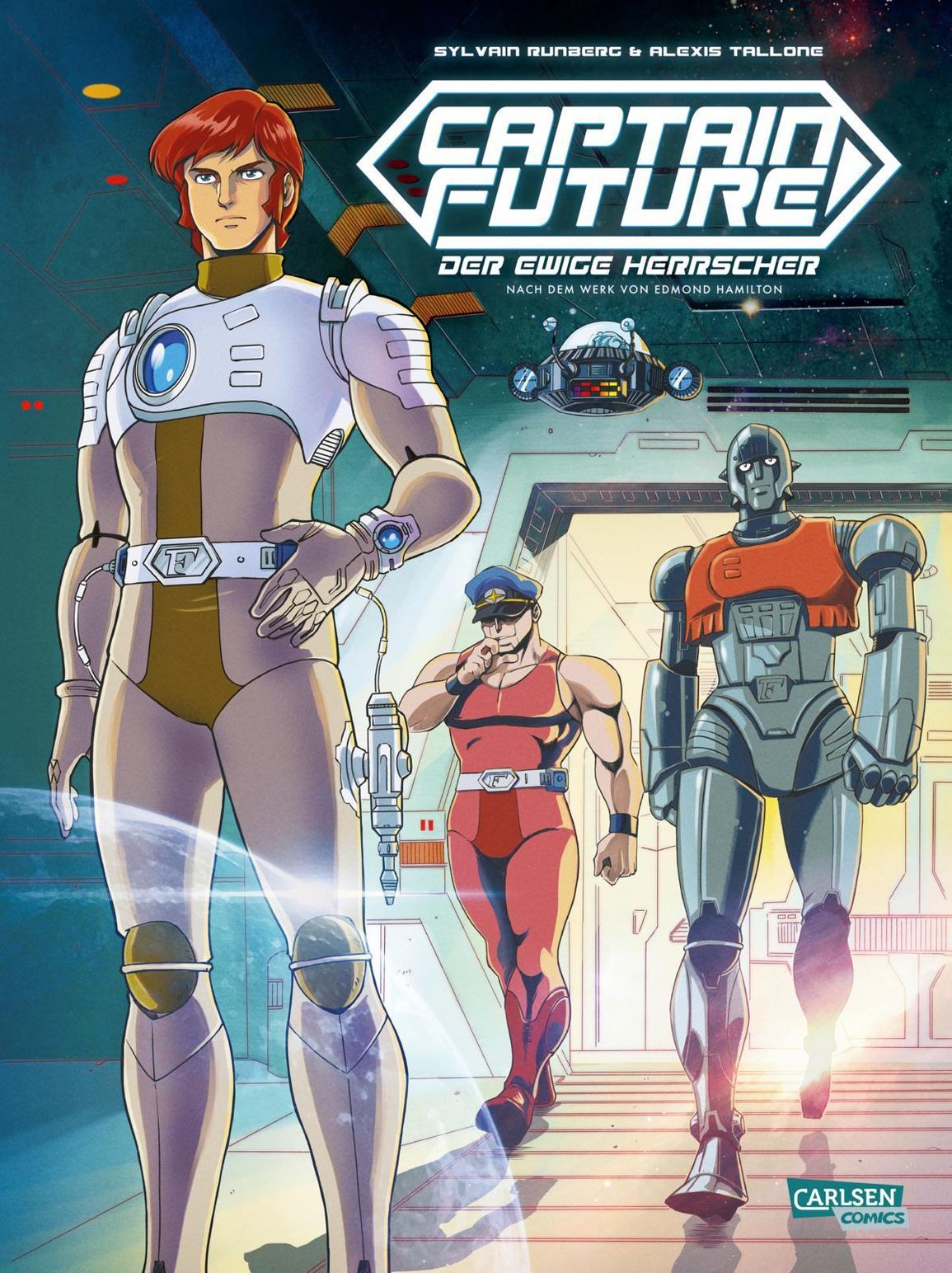

Nun also das Comic-Comeback, geschrieben von Sylvain Runberg und gezeichnet von Alex Tallone, entstanden in Zusammenarbeit mit Tōei und der Familie von Hamilton. Der Comic „Der ewige Herrscher“ (Carlsen Verlag) orientiert sich an den „Der Herrscher von Megara“-Folgen der Trickfilmserie (die Adaption von Hamiltons Captain-Future-Roman „Der Sternenkaiser“), eine komplett neue Geschichte wäre schöner gewesen, denn so hat man während dem Schmökern die ganze Zeit den Cartoon im Kopf.

Nun also das Comic-Comeback, geschrieben von Sylvain Runberg und gezeichnet von Alex Tallone, entstanden in Zusammenarbeit mit Tōei und der Familie von Hamilton. Der Comic „Der ewige Herrscher“ (Carlsen Verlag) orientiert sich an den „Der Herrscher von Megara“-Folgen der Trickfilmserie (die Adaption von Hamiltons Captain-Future-Roman „Der Sternenkaiser“), eine komplett neue Geschichte wäre schöner gewesen, denn so hat man während dem Schmökern die ganze Zeit den Cartoon im Kopf.

Der Zeichenstil ist eine gelungene Verbindung zwischen alt und neu, die Bilder fächern detailliertere Welten als der Cartoon auf und die Actionszenen fallen wuchtiger aus, dafür kann man sich über mindestens zwei Designentscheidungen streiten: Der Captain wirkt jetzt deutlich zarter, jugendlicher und der einst so liebenswert verpeilt ausschauende Otto mit seinen pupillenlosen, schwarz umrandeten Augen ein bisschen wie ein Psychopath. Definitiv danebengegangen ist der Umgang mit Joan Landor: Dass man aus dieser Figur, die in der Bewegtbildversion vor allem dazu da ist, den Captain anzuhimmeln, eine eigenständige, selbstbewusste Frau machen wollte, ist absolut in Ordnung, hier ging die Mission „toughe Powerfrau“ aber daneben. Landor hat in der Neufassung nicht nur eine unvorteilhaft topfige Frisur und ein kantig-verhärtetes Gesicht, sondern verhält sich fortwährend schroff und maulig, die klassische dauer-meckernde Alte eben. Positiv ist wiederum, dass man die schlichte Geradeausdramaturgie und die simple Gut-/Böse-Weltsicht übernommen hat und nicht in Versuchung gekommen ist, die in den letzten Jahren so beliebte „Komplexitität“ und „Tiefe“ draufzupacken, wobei Neueinsteiger vielleicht nicht ganz so glücklich darüber sein könnten.

Apropos: Für Fans ist dieser Comic alles in einem sicherlich – wie der reissende Absatz beweist – eine tolle Sache, das „Captain Future“-Feeling stellt sich schnell ein, aber ob „Der ewige Herrscher“ auch diejenigen glücklich macht, die in den 1980er-Jahren nicht mit glitzernden Augen vor dem Fernsehen saßen und die schwer ohrwurmige Titelmelodie der Zeichentrickserie mitgeträllert haben?

Abb. ganz oben aus Sylvain Runberg, Alexis Tallone: „Captain Future. Der ewige Herrscher“, Carlsen, Hamburg 2025,168 Seiten, € 28,00

Kommentare