Der Architekt des Abgrunds

Andrej Platonows lange verbotenes Sprachkunstwerk „Die Baugrube“ zeigt die Utopie des Stalinismus in all ihrer Unmenschlichkeit

Die 1930er-Jahre in der Sowjetunion waren eine Zeit großer Umbrüche. Lenin, der Revolutionsführer, war tot, und mit Stalin begann nun die zweite Phase des gesellschaftlichen Experiments namens Kommunismus. Industrialisierung und Kollektivierung waren die beiden Schlagwörter, mit denen die russische Bevölkerung aus dem Zusammenbruch nach Weltkrieg und Revolution wieder herausgeführt werden sollten, also der Wiederaufbau der im ersten Weltkrieg und der Revolution zerstörten Schwerindustrie einerseits und der Zusammenschluss der Kleinbauern zu Gemeinschaftsbetrieben. Es war eine von unbarmherzigem Zukunftsoptimismus beherrschte Zeit – und ein zentrales Bild für den damaligen Zustand Russlands ist die Baugrube: ein ausgehobenes Loch, das gleichsam den Negativraum für das geplante Gebäude bildet und somit beides darstellt, Realität und Utopie an einem Ort.

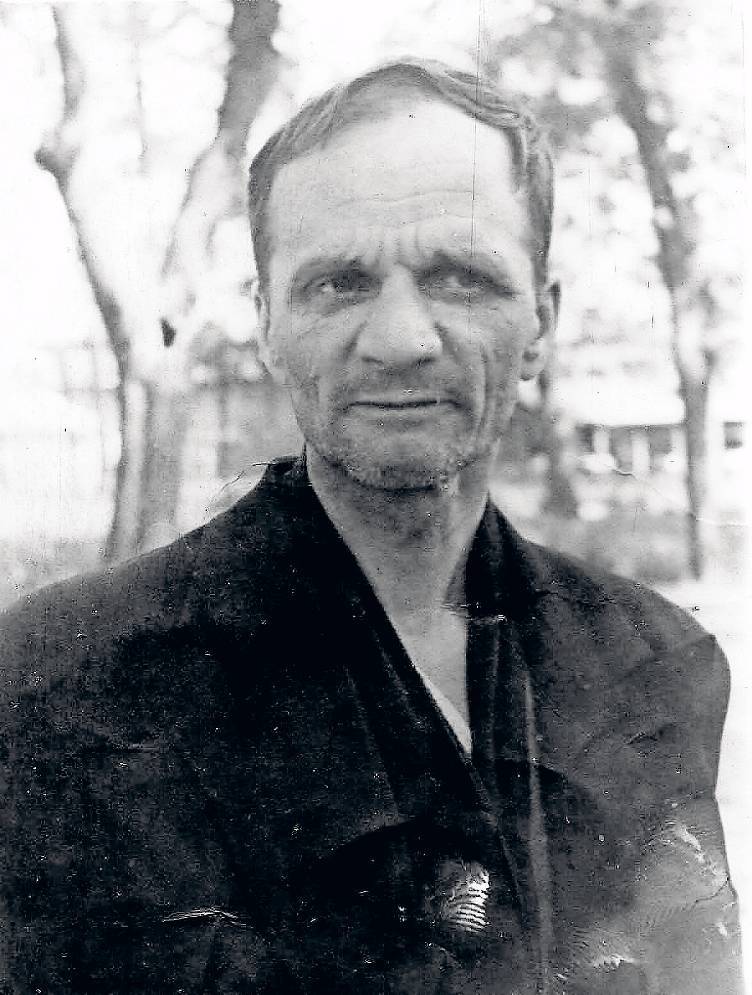

Der Roman, der dieser Zeit ihr künstlerisches Bild liefern sollte, „Die Baugrube“ von dem Ingenieur, Journalisten und Romancier Andrej Platonow (1899–1951), wurde allerdings verboten und konnte erst Jahrzehnte später publiziert werden. Widerspruch? Nein, vielmehr ein beredtes Zeichen für die Unbarmherzigkeit der Stalinzeit.

Der Roman, der dieser Zeit ihr künstlerisches Bild liefern sollte, „Die Baugrube“ von dem Ingenieur, Journalisten und Romancier Andrej Platonow (1899–1951), wurde allerdings verboten und konnte erst Jahrzehnte später publiziert werden. Widerspruch? Nein, vielmehr ein beredtes Zeichen für die Unbarmherzigkeit der Stalinzeit.

Zu Beginn des Romans wird ein Mann namens Woschtschew aus der Fabrik entlassen und sucht nach einer neuen Beschäftigung. Er trifft auf einen Trupp Arbeiter, die außerhalb einer größeren Stadt eine Baugrube ausheben, damit an dieser Stelle ein gewaltiges Gebäude entstehen kann, das „gemeinproletarische Haus“, in dem Menschen aller Klassen zusammenleben sollen. Das ist die utopische Vision, die sich durch den Roman zieht. Die Realität sieht bei Platonow jedoch anders aus. Parteifunktionäre, Kriegsinvaliden, verzweifelte Bauern und reiche Grundbesitzer, Mitläufer und Kranke treffen hier am Rande der Baugrube aufeinander, und sie alle suchen irgendwie nach dem, was Woschtschew „die Wahrheit“ nennt: dem Sinn ihrer Existenz in einer Zeit existenzieller Umbrüche. Je weiter das Bauprojekt fortschreitet, umso größer muss die Baugrube werden, denn das Haus soll irgendwann einmal alle Menschen beherbergen, doch an der Sinnlosigkeit ihres Tuns verzweifeln Platonows Figuren auf tragische Weise: Sie töten und werden getötet, sie fallen in kathartisches Schweigen oder werden, wie die Kleinbauern der Umgegend, auf einem Floß nach Sibirien deportiert. Als die Arbeiter Nastja finden, kurz für Anastasia, „Auferstehung“, ein kleines Waisenmädchen, wird sie zur Verkörperung und zum Sprachrohr ihrer Hoffnungen. Doch Nastja stirbt am Ende – und mit ihr auch der „gemeinproletarische“ Traum der Baugrubenarbeiter.

Für diese einfache, nahe an den Figuren erzählte Geschichte (Platonow war selbst Parteifunktionär und hatte als Wasserbauingenieur mit Arbeitern und Bauern zu tun) hat der Autor eine ganz eigene, mit Brocken der kommunistischen Propaganda durchsetzte Prosa gefunden. Damit gelingt Platonow nicht nur, ein utopisches Bild für seine Gegenwart zu malen, sondern er erfindet die sprachliche Farbpalette dafür gleich mit. Jedes Kapitel, jede Seite, jeder Satz in „Die Baugrube“ poltert dem Leser wie verdichtete Erdklumpen entgegen.

Anstelle eines so eindringlichen wie künstlerischen Denkmals wie „Die Baugrube“ ließ Stalin lieber eine andere, reale Baugrube errichten, die viel besser in seine machthungrigen Pläne passte: die Moskauer Metro. Zu Baubeginn in den 1930er-Jahren galt sie als das ambitionierteste und teuerste Bauprojekt der Sowjetunion: 2,3 Millionen Kubikmeter Erde wurden unter der Hauptstadt ausgehoben. Stalins erklärtes Ziel war es, „Paläste für das Volk“ zu schaffen – und tatsächlich zählen die großen, palastartigen Metrostationen in der Moskauer Innenstadt mit ihren riesigen Kristalllüstern, gewaltigen Rundbögen und Säulenhallen aus Onyx, mit ihren langen Rolltreppen und den Mosaiken an den Wänden immer noch zu den schönsten U-Bahnhöfen weltweit.

Dementsprechend überhöht war damals schon die Rhetorik, in der die Größe des Bauvorhabens und seine Bedeutung für das sowjetische Russland hervorgehoben wurden – selbst in Kindergeschichten wie der folgenden von 1935. Ein alter Bauer besucht seine Tochter Katja, die am Metrobau mitarbeitet, und betritt ehrfürchtig die taghell erleuchtete und prunkvoll ausgestattete Station. Er wähnt sich im Zarenpalast und nimmt instinktiv die Mütze ab: „‚Oh‘, sagt er, ‚wie reich die Zaren gelebt haben! Wie im Märchen. Und die Züge fahren direkt vor den Palästen vor, na, die haben sich’s ja hübsch eingerichtet!‘ Katja lächelte. ‚Das sind nicht die Zaren, Väterchen, das sind wir, die so reich leben. Ich hab’ dich doch unter die Erde geführt.‘“ Das kann der alte Bauer nicht glauben, doch als ihm seine Tochter versichert, dass sie alle selbst, das Volk, „die Erde aufgegraben, selbst die Paläste errichtet“ haben, da will der Alte nirgend woanders mehr hin: „Und der Alte blieb in Moskau und fährt jeden Tag unter der Erde hin und her.“

Der Kontrast zwischen Propagandamärchen wie diesem und Platonows anti-utopischem Realismus in „Die Baugrube“ könnte nicht schärfer sein. Platonow hatte schon während der Revolution angefangen zu schreiben und war gewiss kein Dissident, sondern im Gegenteil überzeugter Kommunist, der noch Mitte der 1920er Aufsätze über ingenieurtechnische Großprojekte wie die künstliche Erwärmung Sibiriens oder die Nutzung von Solarenergie zum Ruhme der Sowjetrepublik verfasste. Er war in seiner Heimatstadt Woronesch mit der Elektrifizierung und Landgewinnung befasst und wurde sogar in den örtlichen Sowjet („Rat“) gewählt. Seine dichterischen Werke waren jedoch schon bald wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber Stalins Zwangskollektivierung in Verruf geraten, und nachdem Stalin selbst an den Rand einer Kurzgeschichte von Platonow erzürnt „Lump!“ gekritzelt hatte, war der Autor gänzlich in Ungnade gefallen und wurde nicht mehr gedruckt.

Erst lange nach Platonows Tod konnte „Die Baugrube“ erscheinen, und wenn der Literaturnobelpreisträger Joseph Brodsky befand, „die Unterdrückung der ‚Baugrube‘ [habe] die russische Prosa um fünfzig Jahre zurückgeworfen“, so bezog sich das nicht nur auf die im Roman geschilderten Verhältnisse zurzeit der Zwangskollektivierung und Industrialisierung zu Beginn der 1930er, sondern auch auf Platonows einzigartige Prosa und Sprache.

Das zeigt sich bereits im Eingangssatz des Romans: „Am dreißigsten Jahrestag seines persönlichen Lebens gab man Woschtschew die Abrechnung von der kleinen Maschinenfabrik, wo er die Mittel für seine Existenz beschaffte.“ Was geschieht hier? Warum klingt dieser Satz zunächst ganz unscheinbar, hinterlässt aber nach dem Lesen einen eigentümlich fremden Geschmack im Mund? Eigentlich könnte hier ja auch stehen: „An seinem dreißigsten Geburtstag wurde Woschtschew aus der kleinen Maschinenfabrik, in der er sein Einkommen verdiente, entlassen.“ Vielleicht ist es äußerlich dasselbe – aber wenn Platonow den Geburtstag in „Jahrestag der persönlichen Existenz“ umbenennt, dann verschiebt sich das Linsensystem unseres Blicks, und auf einmal sehen wir nicht mehr einen einzelnen Menschen namens Woschtschew, sondern nur noch ein Segment des proletarischen Kollektivs. Diese sprachliche Umformung zieht sich durch den gesamten Text – was „Die Baugrube“ zuweilen zu einer echten Lektüre-Herausforderung macht. Umso beeindruckender ist die Leistung der Übersetzerin Gabriele Leupold, der nach jahrelanger Forschungsarbeit nicht nur eine neue, auf umfassenden Manuskript- und Typoskriptstudien des Originaltexts basierende Übertragung ins Deutsche gelungen ist, sondern die eben diese sprachlichen Verschränkungen mit dem Propagandaidiom des frühen Stalinismus in Platonows Text verstörend genau nachvollzogen hat. Kein einziger Satz ist in der „Baugrube“, über den man einfach so hinweglesen könnte.

Ossip Mandelstam, ein Zeitgenosse Platonows, der ebenfalls unter Stalin und später unter dem Großen Terror zu leiden hatte, hat in seinem Essay „Gespräch über Dante“ festgestellt, dass „die Kunst des Sprechens nämlich … unser Gesicht [verzerrt, sie] sprengt seine Ruhe, zerstört seine Maske“. Diese Beobachtung führt uns mitten in das Phänomen von Platonows Sprachkunst hinein. Denn zum einen hat das Körperliche, also die Anstrengungen der Gliedmaßen, die Bewegungen der Leiber und die Verformungen der Gesichtsmuskulatur bei ihm einen hohen Stellenwert. Sie sind bei Platonow gleichsam der rohe Baustoff, den es zur Umformung der gesellschaftlichen Landschaft zu bewegen gilt.

Und dann klingt da noch das verzerrte Lachen mit an, das sich besonders im Stalinismus überall als Antwort auf die propagandistische Beschwörung der Massen zeigte. „Räume des Jubels“, so nennt der Philosoph Michail Ryklin diese Atmosphäre der übertriebenen Euphorie – eine „Reaktion der völligen Unsicherheit des individuellen Lebens“, die sich in einer gleichsam maskenhaften Fassade der Begeisterung zeigte: „Der Jubel existiert schlicht und einfach auf der von Muskelkontraktionen geformten Gesichtshaut“. Denn alles andere als Jubel war unter Stalin schon verdächtig; der Jubel „war das Imaginäre in der Zeit des Terrors“. Die Art und Weise, wie Platonow das in seinem Roman sprachlich ausgestaltet, ist einzigartig – nicht nur in der russischen Literatur. Mit „Die Baugrube“ hat Platonow wohl das Pendant der Stalinzeit zu Victor Klemperers Sprachanalyse des Nationalsozialismus, „LTI – Lingua Tertii Imperii“, geschaffen.

Bleibt eine Frage zum Schluss: Ist „Die Baugrube“ überhaupt Science-Fiction? Ja und nein. Science-Fiction ist im Kern nichts anderes als die literarische Fortschreibung der Gegenwart mit dem Instrumentarium des Technischen. Platonow interessiert sich in seinem Roman allerdings nicht für Apparate und technische Neuerungen, zumindest nicht vordergründig. Während bei den Strugatzki-Brüdern (im Shop) zwanzig, dreißig Jahre später die Raketen, Gedankenstrahler und außerirdischen Artefakte den erzählerischen Raum gestalten, wird der Raum der „Baugrube“ durch eine andere Art von Technik geformt, durch die stalinistische „Gesellschaftstechnik“. Nicht von ungefähr hatte Stalin einmal die Schriftsteller die „Ingenieure der Seele“ genannt. Bei Platonow ist es der Sozialismus-Apparat, der die Landschaft und die Menschen in und um die Baugrube der kommunistischen Utopie unwiderruflich und unrettbar deformiert. Selbst ihre Sprache ist auf diese Weise aufgebrochen, umgegraben und zerworfen wie die Erdschollen am Grubenrand, und Platonow zeigt sich hier als genialer Ingenieur der seelischen Abgründe Russlands zur Stalinzeit.

Gabriele Leupolds Neuübersetzung, die in Leipzig für den Übersetzer-Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war, kommt mit einem ausführlichen Nachwort und Glossar daher, in dem viele der Zitate und Verdichtungen aufgeschlüsselt sind, sowie mit einem Essay von Sibylle Lewitscharoff. Dieser Roman sollte in keinem Bücherschrank unserer Gegenwart fehlen.

Andrej Platonow: Die Baugrube • Roman • Aus dem Russischen übersetzt, mit Kommentaren und einem Nachwort versehen von Gabriele Leupold, mit einem Essay von Sibylle Lewitscharoff • Berlin 2016, Suhrkamp Verlag • 240 Seiten • Hardcover, 24,– Euro

Kommentare