Klimawandel, Hühnerherzen und die Banalität des Bösen

Phantastik-Comic-Neuheiten im September

Roberto Grossi macht sich in „Die große Verdrängung“ ein Bild vom Klimawandel, Gerry Alanguilan untersucht in „Elmer“ die Conditio humana in Gestalt von Hühnern, und Veiko Tammjärv adaptiert das „Hotel Zum verunglückten Alpinisten“ für eine rechte Gegenwart.

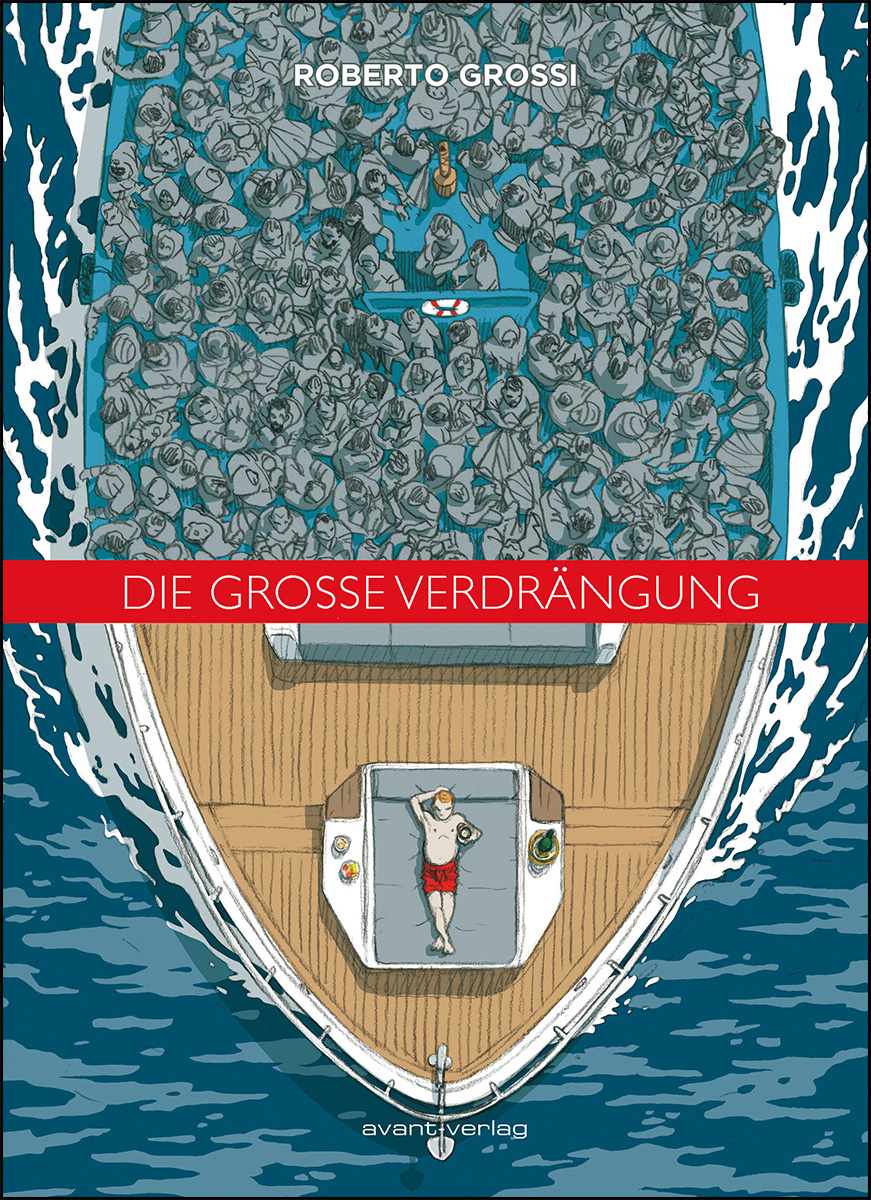

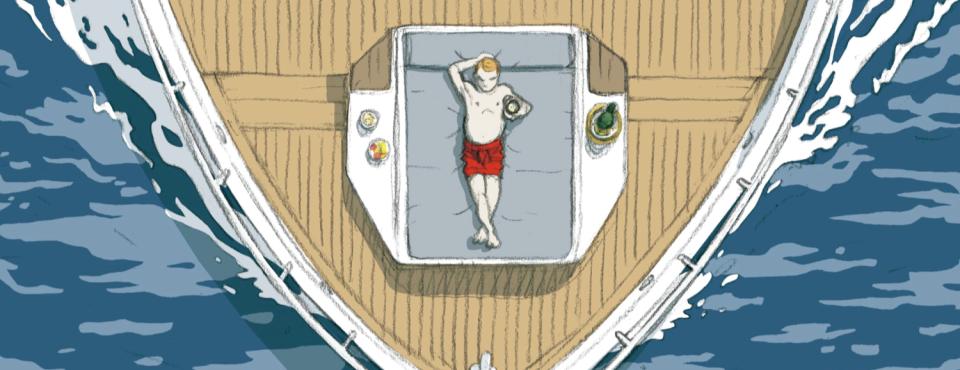

Roberto Grossi: Die große Verdrängung

Roberto Grossi: Die große Verdrängung

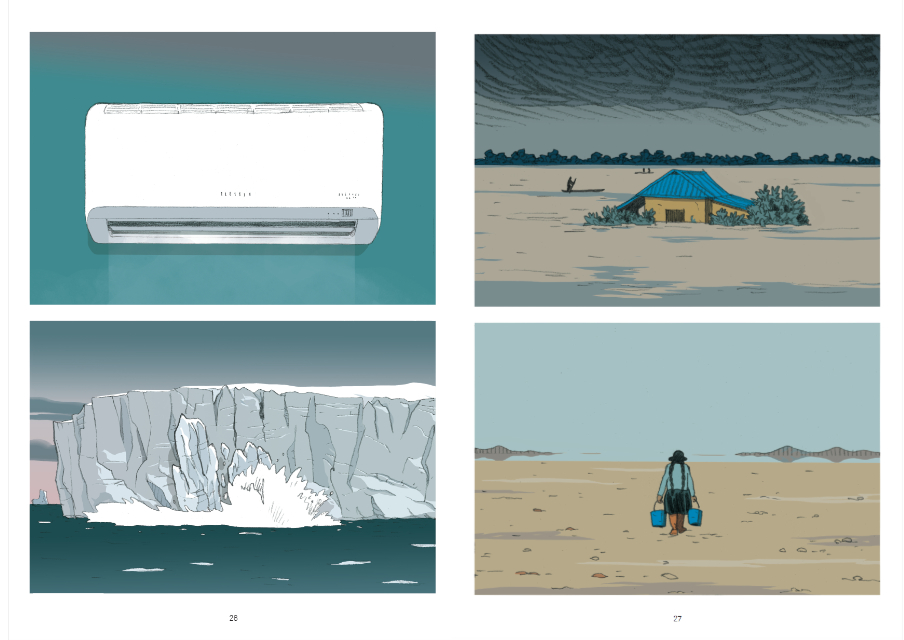

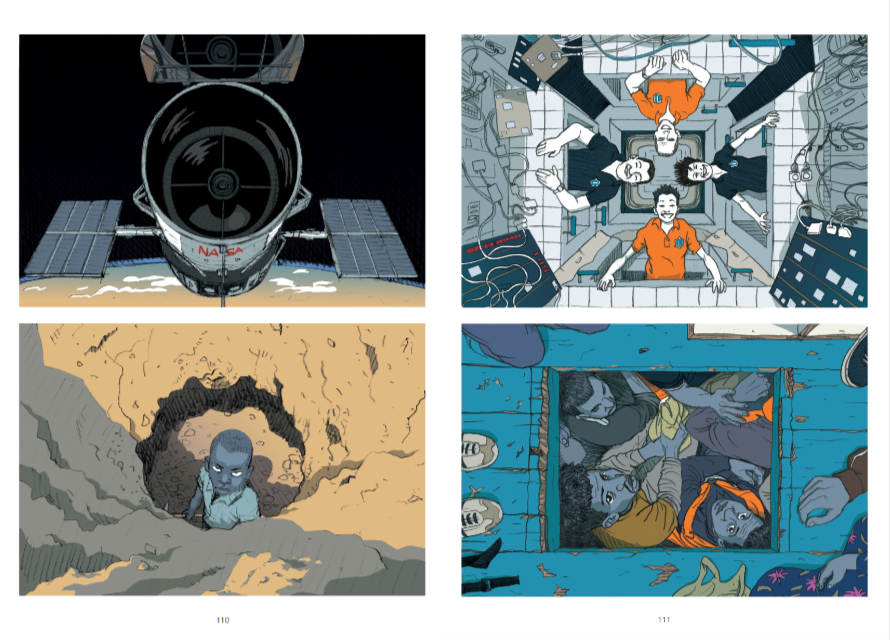

Roberto Grossi zeichnet den Klimawandel. Nicht als Abstraktum, nicht als comicjournalistische Faktensammlung mit vielen Zahlen und Tabellen, sonder als schleichendes Ereignis, als essayistischen Bildbrandbrief. Sein wichtigstes Mittel ist die Parallelmontage. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist bei Grossi maximal global: Kapitalismus und der neue Faschismus werden den Planeten irreversibel zerstören und jede unumkehrbare Veränderung des ökologischen Gleichgewichts wird unumkehrbare Veränderungen in unser aller Leben zur Folge haben. Spricht Grossi von diesen Zusammenhängen, zeigt er etwa am Beispiel Böden im ersten Bild einen halb aufgegessenen Apfel, der sich im zweiten in eine von einem Steinschlag zerrissene Straße wandelt; spricht er von Wäldern, ist ein menschlicher Kopf in Detailaufnahme zu sehen, über den ein Haarschneider fährt, der im zweiten Bild mit einem kahlgerodeten Waldstück kontrastiert wird. Diese Bilder des Alltags werden einerseits zu Metaphern und zeigen andererseits die selbstverständlich anmutende Normalität, wie sie im Schweif der Katastrophe nicht mehr bleiben wird.

Der Titel „Die große Verdrängung“ ist zugleich die zentrale These des Buchs: „In vorindustriellen Chroniken gibt es Beschreibungen, die heute unvorstellbar sind. Vogelschwärme, die drei Tage brauchen, bis sie eine Region überquert haben. Büffelherden so weit das Auge reicht in der nordamerikanischen Prärie. Schiffe, die von mittags bis zum Sonnenuntergang durch Gruppen von Pottwalen fuhren. Wir wissen nicht mehr, was Opulenz ist. Aber wir merken es nicht. Jede Generation verliert das Wissen über ausgestorbene Arten.“

Unseren Umgang mit den verstörenden Fakten führt Grossi auch zur Medienkritik, von der man sich wünschte, dass sie -satire wäre. In einer Talkshow spricht ein Klimaforscher ruhig und sachlich über unangenehme Wahrheiten, was vom Moderator aber unentwegt abgewiegelt und ins Positive gewendet wird. Für Widerspruch sorgen dann die Menschen, die mit der Kamera auf der Straße befragt wurden: „Dann kann man im November ans Meer, wow.“ „Vielleicht erfinden die noch irgendwas.“ Und natürlich: „Wenn die Lage so dramatisch wäre, würde uns jemand aufhalten, oder?“ Auch Krieg und Ungleichberechtigung, also Ökonomie, Macht und Herrschaft werden ganze Kapitel gewidmet, und schließlich kann Grossi mit Mark Fisher nur resümieren: „Der Kapitalismus ist eben zum ausweglosen Vorstellungshorizont avanciert.“ Man kann narzisstisch gekränkt kritisieren, dass Grossi wenig Anlass zum Optimismus lässt und keinen Katalog mit Gegenmaßnahmen formuliert hat, die einen besser schlafen lassen. Man kann aber auch mit ihm für einen Moment den inneren Verdrängungsapparat zur Wartung schicken und aushalten, dass es nicht die Vernunft war, die uns in diese Lage gebracht hat.

Roberto Grossi: Die große Verdrängung • Avant-Verlag, Berlin 2025 • Flexcover • 208 Seiten • 25,00 Euro

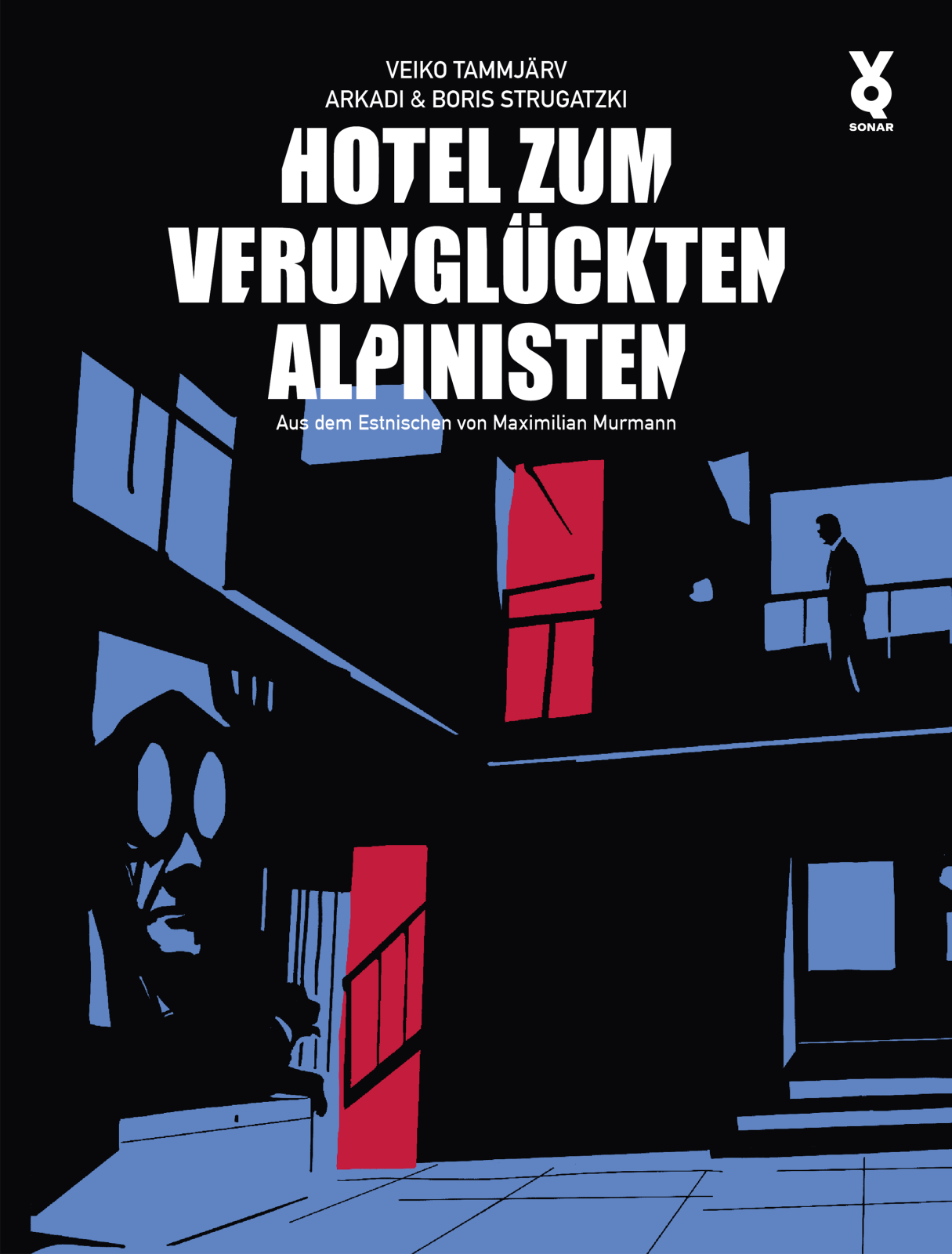

Veiko Tammjärv: Hotel Zum verunglückten Alpinisten

Veiko Tammjärv: Hotel Zum verunglückten Alpinisten

Die Klassiker der Machtkritik haben uns heute wieder viel zu sagen. „Hotel Zum verunglückten Alpinisten“, sowohl der Roman der Strugatzki Brüder (im Shop) als auch die estnische Verfilmung von Grigori Kromanov aus dem Jahr 1979 setzen auf die Flaschenpost-Taktik: Vordergründig eine mysteriöse Crime-Erzählung tief in den verschneiten Bergen des titelgebenden Hotels, in dem der Polizeiinspektor Peter Glebsky einen Mord unter den sonderbaren Gästen aufklären soll, der gar nicht stattgefunden hat, ist es doch die Figur dieses Ermittlers selbst, um die sich der Kern der Erzählung dreht. Der geriert sich stets als Herr der Lage, obwohl er ständig im Dunkeln tappt und die Situation fatal verkennt. Auch als offenbar wird, dass hier eine Gruppe friedlicher, allenfalls neugieriger Außerirdischer gestrandet und unwissentlich an eine brutale Gangsterbande geraten ist, will er nicht einsehen, dass sein pflichtschuldiges Vorgehen die Eskalation herbeiführt und Tote fordert. Er ist die Noir-Version des Apparatschicks, bar jeden Zweifels, dem alles verdächtig ist, nur nicht seine heillosen Fehlschlüsse aus diesen noch nie dagewesenen Umständen. Selbst über die Ereignisse hinaus beruhigt er sich mit bürokratischer Rationalität: „Ich bin verpflichtet, Paragraphen zu folgen. Das Gesetz ist mir heilig. Diese ganze seltsame Truppe wurde also getötet. Ja, sehr bedauerlich. Wenn sie Menschen waren, dann waren sie Gauner und bekamen ihre gerechte Strafe. Wenn sie keine Gauner waren, dann waren sie auch keine Menschen. Und Nicht-Menschen, die sich als Menschen verkleiden, fallen nicht in meine Zuständigkeit.“ Glebsky ist der Idealtypus der „Banalität des Bösen“, der alle Regungen des Mitgefühls abgespalten hat und noch die grausamsten Handlungen und Entscheidungen damit erklären wird, er habe nur seine Pflicht getan. Insofern ist es auch ein deutliches Statement zur Gegenwart, dass der estnische Comickünstler Veiko Tammjärv dieses Werk als expressionistisch stilisierten Comic adaptiert hat, in wenigen monochromen Farben und voller geometrischer Fallen, die die Bedrängnis, Abgeschiedenheit und Isolation der Figuren auch visuell begründen.

Veiko Tammjärv: Hotel Zum verunglückten Alpinisten • Voland & Quist, Berlin 2025 • 128 Seiten • Klappenbroschur • 30,00 Euro

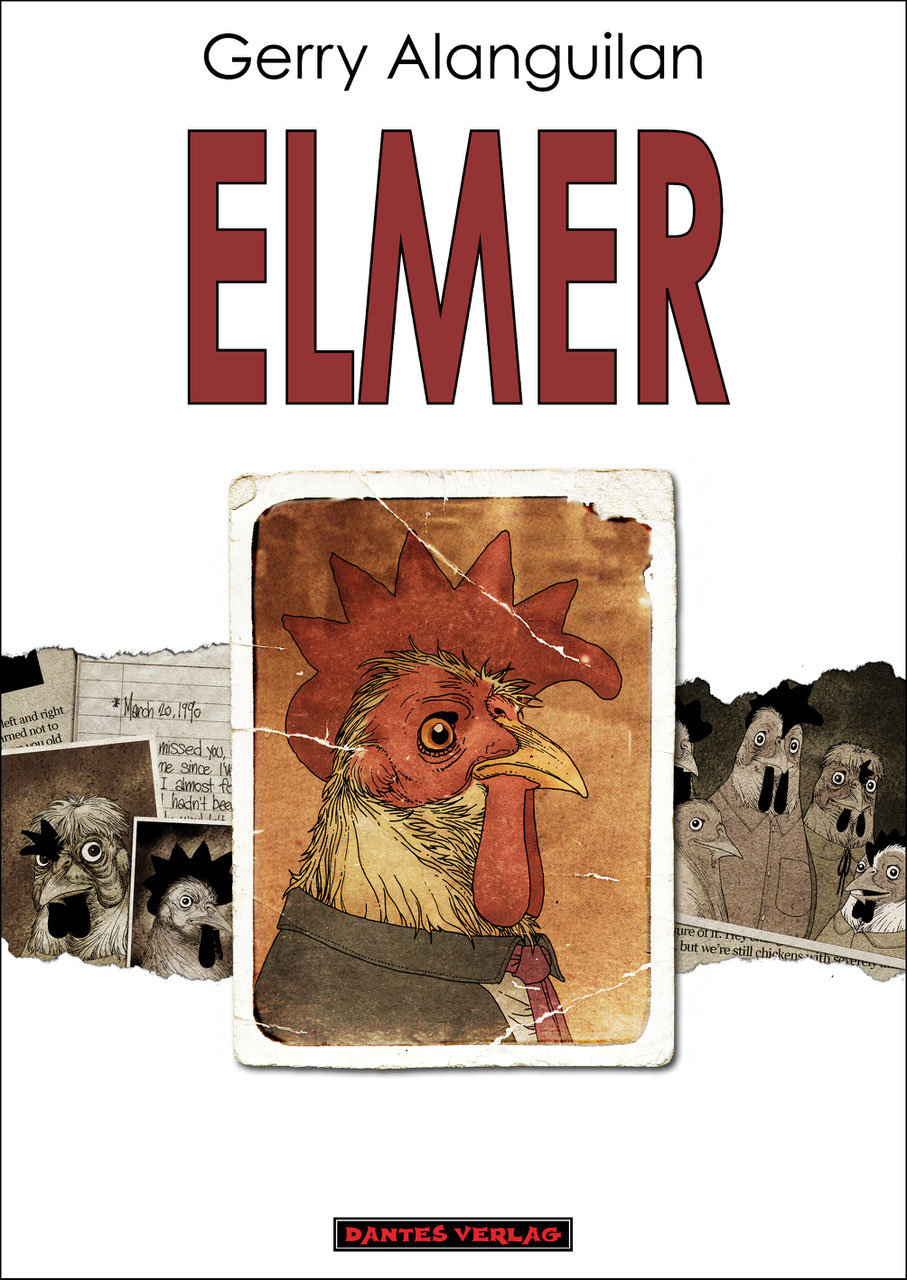

Gerry Alanguilan: Elmer

Gerry Alanguilan: Elmer

Philippinische Comics haben sich zu einer Konstante im Portfolio des Mannheimer Dantes Verlags entwickelt, ein Alleinstellungsmerkmal auf dem hiesigen Comicmarkt. Diese Risikobereitschaft könnte sich bereits bei der dreibändige Dämonengeschichte „Trese“ ausgezahlt haben, die 2021 von Netflix als Anime-Serie adaptiert wurde. Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse werden die Philippinen zudem Ehrengast sein, und für diesen Anlass hat man mit Gerry Alanguilans „Elmer“ aus dem Jahr 2006 ein veritables Meisterwerk veröffentlicht. Alanguilan, 2019 mit gerade mal 51 Jahren gestorben, wird einigen Comic-Cracks durch seine Mitarbeit an zahlreichen Marvel- und DC-Superheldenserien bekannt sein. Seine selbstverlegte, aus vier Heften bestehende Graphic Novel „Elmer“ ist offenkundig eine Herzensangelegenheit gewesen. Eine Fabel, eine Parabel, eine verzweifelte Passage aus einer Welt, in der Hühner in den späten 1970ern schlagartig ein Bewusstsein erlangt haben und nach langwierigen blutigen politischen Entwicklungen dem Menschen gleichgestellt sind. Wie schwierig sich diese Annäherung gestaltet, wird anhand einer traurigen Familiengeschichte gezeigt. Der Vater, die besagte Elmer-Figur, stirbt und hinterlässt seinem Sohn Jake, der den Menschen nicht traut, ein umfangreiches, chronologisch geführtes Buch mit seinen Erinnerungen aus der grausamen Frühzeit dieses Autonomieprozesses. Hass, Missgunst, Brutalität, eine Abfolge aus Fort- und Rückschritten entblättert sich auf den kompakt komponierten Comicseiten, die voller kluger Beobachtungen den Rassismus, die Xenophobie, die Genozide der Menschen adressieren. Die Form ist so offen, das kein konkreter Konflikt benannt wird, es ist vielmehr die Universalität des Gezeigten, was der Story die bittere Qualität verleiht. Das führte zu Eisner-Award-Nominierungen und zu einem Eintrag in die Empfehlungsliste der 100 besten Comics des 21. Jahrhunderts des Comicfestivals Angoulême. Und zu einer der wichtigsten hiesigen Comic-Veröffentlichungen des Jahres.

Gerry Alanguilan: Elmer • Dantes Verlag, Mannheim 2025 • 144 Seiten • Softcover • 18,00 Euro

Gaëlle Geniller: Nach Mitternacht

Gaëlle Geniller: Nach Mitternacht

Gaëlle Genillers Graphic Novel „Die Blüte von Paris“ erzählte das fiktives Porträt eines nonbinären Varieté-Künstlers im Paris der 1920er-Jahre. In ihrem neuen Comic „Nach Mitternacht“ bewegt sich die französische Zeichnerin in einer ähnlichen Epoche, aber geht deutlich verschachtelter, rätselhafter und vor allem unheimlicher zu Werke, nutzt Mystery- und Gothic-Elemente für die Geschichte des Malers Guerlain, der mit seinem jungen Sohn das prunkvolle Herrenhaus bezieht, in dem er einst aufgewachsen ist. Der Ort soll ihm helfen, seine Schlafprobleme wieder in den Griff zu kriegen, doch es häufen sich ungewöhnliche Ereignisse: Drei Krähen suchen in auffällig zahmer Manier seine Nähe, die Figuren auf den Gemälde der Galerie scheinen lebendig zu sein, und Guerlains Sohn unterhält sich immer wieder mit unsichtbaren Freunden. Der erzählerische Reiz besteht in der Uneindeutigkeit, ob diese Phänomene überhaupt auf etwas Böses, Gefährliches hindeuten, und dieses Spiel mit den vermeintlichen Genre-Gesetzen einer Haunted-House-Story wird durch Genillers barock-pompöses Farbenspiel, das ihre Herkunft als Animationszeichnerin mit jedem Klecks verrät, imponierend unterstrichen.

Gaëlle Geniller: Nach Mitternacht • Splitter Verlag, Bielefeld 2025 • 208 Seiten • Hardcover • 29,80 Euro

Kommentare