Der Kampf um die Galaxis geht weiter

Eine exklusive Leseprobe aus James Coreys neuem Expanse-Roman „Persepolis erhebt sich“

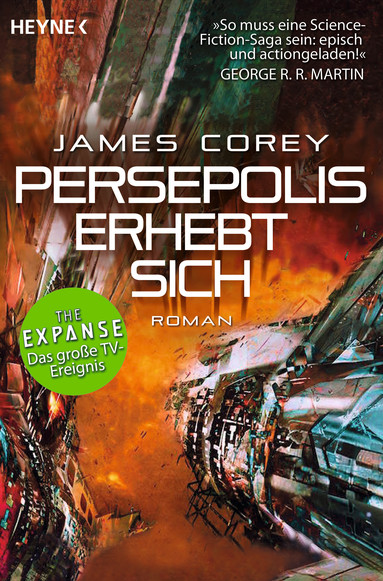

„So muss eine Science-Fiction-Saga sein: episch und actiongeladen!“, sagte George R.R. Martin über James Coreys Weltraumepos „The Expanse“ (im Shop), und eine größere Auszeichnung als ein Lob vom Großmeister der Fantastik persönlich kann es für einen Science-Fiction-Autor eigentlich kaum geben. Umso schöner, dass der internationale Erfolg der Reihe George Martin auch noch recht gibt. Nun erscheint am 11. Februar 2019 mit „Persepolis erhebt sich“ (im Shop) der siebte Band der groß angelegten Weltraumsaga, und es geht wieder ordentlich rund im Universum von James Holden und seiner Crew. Episch und actiongeladen eben. Für alle, die vorab schon einmal in den Text reinschnuppern möchten, haben wir hier eine erste Leseprobe.

Prolog

CORTAZÁR

Fast drei Jahrzehnte waren vergangen, seit sich Paolo Cortazár und die abtrünnige Flotte durch das Laconia-Tor abgesetzt hatten. Zeit genug, um eine kleine Zivilisation, eine Stadt und eine Kultur aufzubauen. Zeit genug für ihn, um festzustellen, dass die außerirdischen Ingenieure das Protomolekül als Brückenbauer entworfen hatten. Sie hatten es wie Samenkörner zu den Sternen geschleudert, damit es das organische Leben okkupierte, das es dort vorfand, und die Ringtore erschuf, die als Bindeglieder zwischen den Welten ein eigenes kleines Universum bildeten. Bis zu ihrem Untergang hatten die langsame Zone und die Ringe das Zentrum eines Reichs dargestellt, das dem menschlichen Verständnis trotzte. Jetzt würde es neu entstehen. Ein kleiner, Brücken bauender Mechanismus, der die Beschränkungen des Raums überwand, hatte für die Menschheit alles verändert.

Nicht dass Paolo sich groß um die Menschheit scherte. Für ihn zählten ausschließlich das Protomolekül und die Technologien, die es offenbaren konnte. Es veränderte nicht nur das Wesen des Universums, in dem er sich befand, sondern auch sein privates und berufliches Leben. Jahrzehntelang war dies seine einzige Leidenschaft gewesen. In dem Streit, mit dem seine letzte Beziehung zerbrochen war, hatte er sich von seinem Freund sogar den Vorwurf anhören müssen, er liebte das Protomolekül.

Paolo hatte es nicht einmal abstreiten können. Es war lange her, dass er für einen anderen Menschen etwas empfunden hatte, das man Liebe nennen konnte. Inzwischen hatte er fast vergessen, wie es sich anfühlte. Keine Frage, die Untersuchung des Protomoleküls und die unzähligen wissenschaftlichen Erkenntnisse in so vielen verschiedenen Bereichen, die es mit sich brachte, nahmen den größten Teil seiner Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch. Herauszufinden, auf welche Weise es mit den anderen außerirdischen Artefakten und Technologien zusammenwirkte, war eine Lebensaufgabe für mehr als einen Menschen. Er sah keinen Grund, sich für seine Leidenschaft zu rechtfertigen. Das winzige, wundervolle Körnchen, das so viele Informationen barg, war wie eine Rosen- knospe, die nie verwelkte. Es war auf eine Weise schön, wie es niemals etwas anderes sein konnte. Sein Geliebter hatte dies nicht hinnehmen können, und so war im Rückblick das Ende ihrer Beziehung unausweichlich gewesen. Paolo vermisste ihn durchaus, wenngleich auf eine eher abstrakte Art und Weise. So ähnlich, wie er ein Paar besonders bequeme Schuhe vermisst hätte.

Es gab so viele andere wundervolle Dinge, die seine Zeit ausfüllten.

Auf dem Bildschirm wuchs ein Kohlenstoffgitter heran und bildete komplexe, verflochtene Strukturen. Unter den optimalen Umweltbedingungen und im richtigen Nährmedium neigte das Protomolekül dazu, solche Gitter zu bilden. Das dabei entstehende Material war leichter als gewöhnliche Kohlenstofffasern und hatte eine größere Zugfestigkeit als Graphen. Der Technische Direktor des laconischen Militärrates hatte ihn gebeten, seine Verwendungsfähigkeit für Infanterierüstungen zu prüfen. Die Neigung des Gitters, sich dauerhaft mit der menschlichen Haut zu verbinden, machte dies vom Standpunkt des Ingenieurs aus schwierig, doch es war wunderschön.

Paolo stellte die Empfindlichkeit des Elektronenstrahls nach und beugte sich zum Monitor vor, während das Protomolekül die freien Kohlenstoffatome aufnahm und in das Gitter einflocht wie ein Kind, das selbstvergessen spielte.

»Doktor Cortazár«, sagte jemand.

Paolo antwortete mit einem Grunzen und einer universellen, unmissverständlichen Handbewegung: Gehen Sie weg, ich bin beschäftigt.

»Doktor Cortazár«, drängte die Stimme beharrlich.

Paolo riss sich vom Bildschirm los und drehte sich um. Eine hellhäutige Person von undefinierbarem Geschlecht stand im Labormantel da und hielt ein großes Handterminal hoch. Paolo war fast sicher, dass die Person Caton hieß. Oder Canton? Cantor? So ähnlich. Einer der unzähligen Labortechniker. Kompetent, soweit Paolo sich erinnerte. Aber jetzt unterbrach ihn diese Person, also würde es Konsequenzen geben. Catons / Cantors / Cantons Miene verriet, dass er oder sie sich dieser Tatsache durchaus bewusst war. Ehe Paolo etwas sagen konnte, fuhr die Technikperson fort: »Der Direktor hat mich gebeten, Sie an Ihre Verabredung zu erinnern. Bei …« Jetzt flüsterte die Person beinahe. »Bei ihm.«

Damit war nicht der Direktor gemeint. Es gab nur einen, von dem man so sprach.

Paolo schaltete den Bildschirm ab und vergewisserte sich, dass die Systeme alles aufzeichneten, ehe er aufstand.

»Ja, natürlich«, antwortete er. Und dann, weil er sich Mühe geben wollte: »Vielen Dank. Cantor?«

»Caton«, antwortete die Technikperson sichtlich erleichtert.

»Bitte sagen Sie dem Direktor Bescheid, dass ich unterwegs bin.«

»Doktor, ich soll Sie begleiten.« Caton tippte auf das Handterminal, als wäre der Auftrag auf einer Liste notiert.

»Natürlich.« Paolo nahm die Jacke vom Haken an der Tür und ging hinaus.

Das Labor für Biotechnologie und Nanoinformatik der Universität von Laconia war das größte Forschungslabor auf dem ganzen Planeten. Möglicherweise sogar das größte im ganzen von Menschen besiedelten Raum. Die Universität beanspruchte am Rand der laconischen Hauptstadt beinahe vierzig Hektar Land. Wie alles auf Laconia war sie um ein Vielfaches größer, als es die momentane Zahl von Benutzern erfordert hätte. Sie war für die Zukunft gebaut. Für alle, die noch kommen würden.

Paolo marschierte rasch über den Kiesweg und überprüfte im Gehen den Monitor am Ärmel. Caton trabte hinterdrein.

»Doktor.« Der Labortechniker deutete in die andere Richtung.

»Ich habe einen Wagen mitgebracht. Er steht auf Parkplatz C.«

»Fahren Sie zum Pferch. Ich habe dort noch etwas zu erledigen.«

Caton war unschlüssig, weil er einen direkten Befehl erhalten hatte, der seiner Rolle als Aufpasser widersprach.

»Ja, Doktor.« Caton entfernte sich eilig in die andere Richtung. Unterwegs sah Paolo seine Aufgabenliste für den Tag durch, um sich zu vergewissern, dass er nicht noch mehr vergessen hatte, zupfte den Ärmel über den Monitor und blickte zum Himmel hinauf. Es war ein schöner Tag. Laconia hatte einen wundervollen blauen Himmel, auf dem ein paar Wolken wie Baumwollflocken trieben. Die riesige Konstruktionsplattform, die den Planeten auf einer Umlaufbahn umkreiste, war schwach zu erkennen. Lange Ausleger und dazwischen leerer Raum wie ein gewaltiges, im Weltraum schwebendes Oligonukleotid.

Der sanfte Wind trug den leichten Geruch von verbranntem Plastik herbei. Die Schwaden stammten von einem einheimischen Pseudopilz, der gerade das freisetzte, was hier als Sporen galt. Die Brise ließ die langen Wedel der Hundepfeifen über dem Weg nicken. Die Knarzen – sie besetzten in etwa die gleiche ökologische Nische wie die Grillen und besaßen sogar einige morphologische Ähnlichkeiten –, die an den Pflanzen hingen, fauchten ihn an, sobald er ihnen zu nahe kam. Er hatte keine Ahnung, warum man die Pflanzen Hundepfeifen genannt hatte. Ihn erinnerten sie eher an Weidenkätzchen. Warum man ein Pseudoinsekt, das einer Grille mit vier Gliedmaßen ähnelte, als Knarze bezeichnet hatte, begriff er erst recht nicht. Anscheinend gab es keine wissenschaftliche Systematik für die Benennung der einheimischen Flora und Fauna. Die Menschen benutzten einfach irgendwelche Namen, bis ein Konsens entstand. Das ging ihm gegen den Strich.

Der Pferch unterschied sich von den anderen Laborgebäuden. Die Wände bestanden aus durchgehenden, verstärkten Platten, die jeweils rechtwinklig luftdicht zusammengeschweißt waren, sodass ein dunkler Metallkasten von fünfundzwanzig Metern Seitenlänge entstanden war. Vor dem einzigen Eingang des Gebäudes hielten vier Soldaten mit leichten Rüstungen und Sturmgewehren Wache.

»Doktor Cortazár«, sagte einer der vier und hob die Hand. Es war eine universelle Geste: Durchgang verboten.

Paolo zog das Band mit dem Ausweis unter dem Hemd hervor und zeigte ihn dem Wächter, der ihn in ein Lesegerät schob. Dann hielt er das Lesegerät auf Paolos Handgelenk.

»Ein schöner Tag«, sagte der Wächter freundlich lächelnd, als die Maschine Paolos Ausweis mit den physikalischen Messungen verglich und seine Proteine identifizierte.

»Wirklich schön«, stimmte Paolo zu.

Die Maschine bestätigte mit einem »Ping«, dass er tatsächlich Paolo Cortazár war, der Präsident der Universität von Laconia und Leiter des exobiologischen Forschungslabors. Natürlich kannten die Wächter ihn vom Sehen, aber das Ritual war aus mehr als einem Grund wichtig. Die Tür glitt auf, und die vier Wächter machten ihm Platz.

»Einen schönen Tag noch, Doktor.«

»Ebenso.« Paolo betrat die gesicherte Luftschleuse. Eine Wand zischte, als versteckte Düsen ihn anbliesen. In der gegenüberliegenden Wand befanden sich Sensoren, die nach Sprengstoff und infektiösem Material suchten. Möglicherweise sogar nach üblen Absichten.

Nach einem Moment hörte das Zischen auf, und die innere Schleusentür ging auf. Erst da hörte Paolo das Stöhnen.

Der Pferch, wie ihn alle nannten, obwohl das Gebäude in keiner offiziellen Dokumentation namentlich erwähnt wurde, war aus gutem Grund in ganz Laconia das Gebäude mit der zweithöchsten Sicherheitsstufe. Dort hielt Paolo seine Milchkühe.

Der Name war schon früh bei einem Streit mit seinem Exfreund entstanden. Es sollte eine Beleidigung sein, war aber eine treffende Analogie. Im Pferch verbrachten Menschen und Tiere, die man absichtlich mit dem Protomolekül infiziert hatte, ihre restlichen Lebenstage. Sobald die außerirdische Nanotechnologie die Steuerung der Zellen übernommen hatte und sich selbst reproduzierte, konnten Paolos Mitarbeiter die Körperflüssigkeiten abzapfen und aus dem Gewebe die entscheidenden Partikel herausfiltern. Wenn die Körper erschöpft waren, konnte man die verbliebenen Flüssigkeiten einäschern, ohne Gefahr zu laufen, irgendetwas Wertvolles zu verlieren. Es gab vierundzwanzig Boxen, von denen im Augenblick nur siebzehn belegt waren. Irgendwann, wenn die Bevölkerung gewachsen war, würden ihm reichlich Versuchspersonen zur Verfügung stehen. Die großen Werke auf Laconia hingen von der Kommunikationstechnologie ab, die nach dem Untergang der außerirdischen Zivilisation zurückgeblieben war. Das Protomolekül war nicht als universelle Steuerschnittstelle entworfen worden, doch da die außerirdische Technologie modular aufgebaut war, konnte man es häufig auf diese Weise einsetzen und die Arbeit voranbringen. Das war eine seiner Aufgaben.

Auf dem Weg zu seinem Büro im hinteren Teil des Gebäudes blieb er auf einem Laufsteg über einer Box stehen. In dem engen, von Metallwänden begrenzten Raum liefen ein halbes Dutzend Menschen im Frühstadium der Infektion umher. Sie befanden sich noch in der pseudo-hämorrhagischen Phase, in der die Techniker sie als »Kotzer« bezeichneten. Sie konnten nur noch schlurfen und mussten sich immer wieder heftig übergeben. Auf diese Weise sorgte das Protomolekül dafür, dass sich die Infektion rasch ausbreitete. Sobald die Körper entnommen waren, wurde jeder Zentimeter der Metallwände und des Bodens mit Flammenwerfern behandelt, bis keinerlei biologische Rückstände mehr existierten.

In der Geschichte des Labors hatte es bisher nur eine einzige versehentliche Infektion gegeben, und Paolo war fest entschlossen, es dabei zu belassen.

Dr. Ochida, der Leiter des Pferchs und sein Stellvertreter, stand auf der anderen Seite der Boxen. Als er den Vorgesetzten bemerkte, eilte er sofort herbei.

»Paolo.« Ochida klopfte ihm freundlich auf die Schulter. »Sie kommen gerade rechtzeitig. Vor einer Stunde haben wir die Stammzellenkulturen gezogen, und jetzt sind die Injektionen bereit.«

»Den da kenne ich.« Paolo deutete auf einen behaarten muskulösen Mann im Pferch.

»Hm? Oh, ja, ich glaube, er war einer unserer Wachleute. In seinem Aufnahmeformular stand ›Pflichtvergessenheit‹. Vielleicht hat man ihn während der Wache beim Schlafen erwischt.«

»Haben Sie die Tests durchgeführt?« Der behaarte Mann im Pferch war Paolo ziemlich egal, und Ochidas Antwort hatte seine Neugierde befriedigt.

Ochida brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass sie zum ursprünglichen Thema zurückgekehrt waren. »Oh, gewiss. Ich habe die Reinheit der Proben persönlich dreimal überprüft.«

»Ich fahre jetzt gleich weiter zum Staatshaus«, erklärte Paolo, drehte sich um und suchte Ochidas Blick.

Der Assistent wusste, was der Vorgesetzte wollte. »Verstehe. Die Injektionen entsprechen exakt Ihren Vorgaben.«

Wenn etwas schiefging, wären sie die Nächsten, die im Pferch landeten. Sie waren wertvoll, aber nicht unersetzlich. Das war niemand. So lief es eben auf Laconia.

»Ausgezeichnet.« Paolo schenkte Ochida ein freundliches Lächeln, das nicht von Herzen kam. »Ich nehme sie gleich mit.«

Ochida winkte jemandem in einer Ecke des Raumes, worauf eine Technikerin herbeitrabte. Sie brachte eine silbrig schimmernde Aktentasche mit, übergab sie Paolo und zog sich zurück.

»Gibt es sonst noch etwas?«, fragte Ochida.

»Ich sehe da bereits etwas Wachstum.« Paolo deutete auf einen Knochen, der aus dem Rückgrat des behaarten Mannes spross.

»Ja«, stimmte Ochida zu. »Sie sind fast so weit.«

Seit er mit Winston Duarte zusammenarbeitete, hatte Paolo vieles entdeckt, was er an dem Mann bewunderte. Der Hochkonsul war intelligent, legte bei komplizierten Sachverhalten erstaunliche Verständnissprünge an den Tag und war bei seinen Entscheidungen dennoch maßvoll und bedachtsam. Duarte schätzte den Rat anderer Menschen, zeigte sich aber entschlossen und standhaft, sobald genügend Informationen vorlagen. Er konnte charismatisch und warm sein, ohne jemals falsch und unaufrichtig zu wirken.

Mehr als alles andere schätzte Paolo jedoch den völligen Mangel an Selbstherrlichkeit. Viele schwächere Menschen hätten sich in der Position des absolutistischen Militärdiktators eines ganzen Planeten mit Pomp umgeben und einen glitzernden Palast gebaut. Duarte hatte das Staatshaus von Laconia errichtet. Ein massiver Steinbau, der den Rest der Hauptstadt überragte und dennoch eher beruhigend als einschüchternd wirkte. Als sollte er mit seinen massiven Wänden und seiner Größe einfach nur einen Platz bieten, wo wichtige Arbeiten verrichtet und schwierige Probleme gelöst wurden. Diejenigen, die sich darin aufhielten, sollten nicht erhöht werden.

Mehr als alles andere schätzte Paolo jedoch den völligen Mangel an Selbstherrlichkeit. Viele schwächere Menschen hätten sich in der Position des absolutistischen Militärdiktators eines ganzen Planeten mit Pomp umgeben und einen glitzernden Palast gebaut. Duarte hatte das Staatshaus von Laconia errichtet. Ein massiver Steinbau, der den Rest der Hauptstadt überragte und dennoch eher beruhigend als einschüchternd wirkte. Als sollte er mit seinen massiven Wänden und seiner Größe einfach nur einen Platz bieten, wo wichtige Arbeiten verrichtet und schwierige Probleme gelöst wurden. Diejenigen, die sich darin aufhielten, sollten nicht erhöht werden.

Caton lenkte Paolos kleinen Wagen die breite Straße zum Haupteingang des Gebäudes hinauf. Weit und breit waren keine anderen Fahrzeuge zu sehen. Die Straße endete vor einer hohen Steinwand mit einem kleinen Tor, das mit einem Kontrollposten gesichert war. Paolo stieg aus und nahm die Aktentasche mit.

»Sie brauchen nicht auf mich zu warten«, sagte Paolo zu Caton. Der Techniker hatte kein Wort gesagt, nachdem er ihn vor dem Pferch abgeholt hatte, und schien sogar erleichtert, dass er jetzt entlassen wurde. »Ja, Doktor. Rufen Sie mich, wenn Sie …« Paolo entfernte sich bereits. Hinter sich hörte er das Summen des Elektromotors, als der Wagen wegfuhr.

Das schmale Tor ging auf, als er sich näherte, und zwei Soldaten verließen den Posten und begleiteten ihn wortlos. Diese hier waren nicht mit den leicht gerüsteten Wächtern der Universität vergleichbar. Sie trugen motorverstärkte Anzüge aus vorgeformten Verbundstoffplatten, in denen verschiedene Waffen fest montiert waren. Die Anzüge waren dunkelblau wie die laconische Flagge und mit zwei stilisierten Flügeln verziert. Ein Phönix, dachte er. Vielleicht aber auch irgendein Raubvogel. Die angenehme Farbe ließ fast vergessen, dass es sich um tödliche Kriegsmaschinen handelte. Die Schritte der Soldaten auf dem Stein im Hof und das leise Summen der Anzugmotoren waren die einzigen Geräusche, die ihn auf dem Weg zum Eingang des Staatshauses begleiteten.

An der Tür hielten ihn die Wächter auf und stellten sich links und rechts neben ihn. Paolo glaubte, das Kribbeln der Röntgenstrahlen und Millimeterwellen zu spüren, die ihn von Kopf bis Fuß abtasteten. Nach einer Weile sagte einer der beiden: »Der Hochkonsul erwartet Sie im medizinischen Flügel.« Die beiden machten kehrt und entfernten sich.

»Ja, im Grunde könnte man sagen, dass die Träume aufgehört haben«, erklärte Duarte, als Paolo die Kanüle in die Vene stach und mit Klebeband sicherte. Aus Erfahrung wusste er, dass Duarte sich selbst ablenkte und es vermied, den Blick zu senken und zu sehen, wie die Nadel in die Haut eindrang. Es war verblüffend, dass der mächtigste Mann des Universums ein wenig zimperlich wurde, wenn er eine Nadel sah.

»Wirklich?«, antwortete Paolo. Es war keine beiläufige Frage. Die Nebenwirkungen der höchst experimentellen Behandlung, die Duarte bekam, mussten genauestens überwacht werden. »Seit wann genau?«

Duarte seufzte und schloss die Augen. Entweder er entspannte sich, weil das zuvor verabreichte Beruhigungsmittel bereits wirkte, oder er versuchte, sich an das genaue Datum zu erinnern. Vielleicht traf auch beides zu. »Den letzten hatte ich vor elf Tagen.«

»Sind Sie sicher?«

»Ja«, erwiderte Duarte lächelnd und ohne die Augen zu öffnen.

»Ich bin sicher. Vor elf Tagen habe ich das letzte Mal geschlafen.«

Paolo hätte beinahe den Infusionsschlauch fallen gelassen, den er mit der Nadel verbunden hatte. »Sie haben elf Tage nicht mehr geschlafen?«

Endlich schlug Duarte die Augen wieder auf. »Ich bin überhaupt nicht müde. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich mit jedem Tag kräftiger und gesünder. Ich bin sicher, es handelt sich um eine Nebenwirkung der Behandlung.«

Paolo nickte nur, auch wenn er keineswegs mit dieser Entwicklung gerechnet hatte. Sein Magen verkrampfte sich ein wenig vor Sorge. Worauf mussten sie sich noch gefasst machen, falls es eine so extreme Nebenwirkung gab? Er hatte Duarte gebeten zu warten, bis sie noch mehr Daten hatten, aber der Mann hatte verlangt, dass sie weitermachten, und wie hätte er da widersprechen können?

»Ich kenne diesen Gesichtsausdruck, alter Freund.« Duartes Lächeln wurde sogar noch breiter. »Sie können ganz unbesorgt sein. Ich habe mich selbst überwacht. Wenn irgendetwas aus dem Gleichgewicht geraten wäre, hätte ich Sie schon vor einer Woche gerufen. Aber ich fühle mich fantastisch, ich baue keine Ermüdungsgifte auf, und das Blutbild sagt mir, dass ich nicht psychotisch werde. Jetzt habe ich jeden Tag acht zusätzliche Stunden, die ich arbeiten kann. Ich könnte nicht glücklicher sein.«

»Selbstverständlich«, antwortete Paolo. Er betrachtete den Infusionsbeutel, aus dem die vom Protomolekül veränderten menschlichen Stammzellen durch den Schlauch strömten. Duarte keuchte leicht, als die kühle Flüssigkeit in die Vene eindrang. »Aber bitte vergessen Sie nicht, mir alle Details mitzuteilen, auch wenn sie unproblematisch erscheinen. Tierversuche sind nie perfekt, und Sie sind der erste Mensch, der diese Behandlung bekommt. Es ist äußerst wichtig, alle Wirkungen und Nebenwirkungen genau zu …«

»Das werde ich tun«, fiel Duarte ihm ins Wort. »Ich habe das größte Vertrauen, dass Ihr Labor alles so einrichtet, wie es sein soll. Aber ich werde dafür sorgen, dass mein Leibarzt Ihnen seine täglichen Notizen schickt.«

»Danke, Hochkonsul«, sagte Paolo. »Ich nehme lieber noch eine Blutprobe und lasse sie von meinen Leuten untersuchen. Einfach nur, um ganz sicherzugehen.«

»Wie Sie wollen«, entgegnete Duarte. »Aber solange wir unter uns sind, nennen Sie mich bitte nicht ›Hochkonsul‹. ›Winston‹ reicht völlig aus.« Duarte nuschelte ein wenig, weil das Beruhigungsmittel wirkte. »Ich möchte, dass wir alle gut zusammenarbeiten.«

»Wir arbeiten ja zusammen, aber ein Körper braucht ein Gehirn. Einen Anführer, ja?«, gab Paolo zurück. Er wartete, bis der Infusionsbeutel leer war, benutzte die Kanüle, um eine kleine Blutprobe zu entnehmen, und verstaute die Probe in der metallenen Aktentasche. Dann führte er leise einen kompletten Körperscan durch. Die Behandlung hatte das Wachstum einer kleinen Zahl neuer Organe in Duartes Körper ausgelöst. Die besten experimentellen Physiologen des Planeten hatten sie entworfen und dabei die Lektionen angewendet, die sie dank der ewigen Blüte des Protomoleküls gelernt hatten. Bedauerlicherweise gab es immer noch so viele Dinge, die schiefgehen konnten, und es war Paolos wichtigste Aufgabe, die Veränderungen in Duartes Körper genau zu verfolgen. Trotz seiner Wärme und der echten Freundschaft, die er zeigte, würde man Paolo, wenn dem laconischen Herrscher irgendetwas zustieß, im Handumdrehen hinrichten. Indem er Paolos Sicherheit mit der eigenen verknüpfte, stellte Duarte sicher, dass sich der Wissenschaftler jede nur erdenkliche Mühe gab. Das wussten sie beide, und es war keineswegs böser Wille im Spiel. Paolos Tod wäre genau genommen nicht einmal eine Strafe. Die unausgesprochene Drohung war einfach nur eine Ermahnung, den Patienten keinesfalls sterben zu lassen.

Vermutlich war dies die aufrichtigste Beziehung, die Paolo je gehabt hatte.

»Wissen Sie, Winston, es wird ein sehr langwieriger Prozess. Es könnte ein kleines Ungleichgewicht geben, das über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg gar nicht auffällt.«

»Jahrhunderte«, entgegnete der Mann nickend. »Ich weiß, es ist unvollkommen. Aber wir tun, was wir tun müssen. Und nein, alter Freund, ich habe es mir nicht anders überlegt.«

Paolo fragte sich, ob auch die Fähigkeit, Gedanken zu lesen, eine unerwartete Nebenwirkung der Behandlung darstellte. Wenn dem so war … dann wurde es interessant. »Ich wollte keineswegs andeuten, dass …«

»… Sie sich ebenfalls der Behandlung unterziehen möchten?«, fragte Duarte. »Aber natürlich wollen Sie das. Und Sie sollten es auch vorschlagen. Tragen Sie die besten Argumente vor, die Ihnen einfallen. Ich glaube nicht, dass Sie mich umstimmen können, aber es würde mir sehr gefallen, wenn es Ihnen gelänge.«

Paolo starrte seine Hände an und wich Duartes Blick aus. Massiver Widerstand wäre einfacher gewesen. Die Melancholie in der Stimme des Mannes war beunruhigend und schwer zu verstehen.

»Es ist doch wirklich ironisch«, fuhr Duarte fort. »Ich habe mich immer gegen die Idee gesträubt, es müsse absolutistische Herrscher geben. Gegen den Glauben, die Geschichte der Menschheit sei von einzelnen Individuen statt von breiten sozialen Kräften geformt worden. Romantisch mag es sein, aber …« Er wedelte unbestimmt mit einer Hand, als wollte er Nebelschwaden vertreiben.

»Demografische Trends, wirtschaftliche Zyklen, technologischer Fortschritt. All das sind doch viel wichtigere Faktoren als ein einzelner Mensch. Und hier sitze ich nun. Ich würde Sie mitnehmen, wenn ich könnte. Das wissen Sie. Aber die Entscheidung liegt nicht bei mir, sondern die Geschichte gibt sie mir vor.«

»Die Geschichte sollte es sich noch einmal anders überlegen«, meinte Paolo.

Duarte kicherte. »Der Unterschied zwischen null und eins ist ein Wunder. Aber noch wundervoller kann er nicht werden. Nehmen Sie zwei oder drei oder einhundert. Dann wird es einfach nur eine Oligarchie. Eine dauerhafte Maschine der Ungleichheit, die die Kriege produziert, denen wir ein Ende setzen wollen.«

Paolo gab einen kleinen Laut von sich, den man beinahe mit Zustimmung verwechseln konnte.

»Die besten Regierungen in der Geschichte waren die von Königen und Kaisern«, fuhr Duarte fort. »Auch die schlimmsten. Ein Philosophenkönig kann zu Lebzeiten große Dinge schaffen, und seine Enkelkinder können alles zerstören.«

Duarte grunzte, als Paolo die Infusionsnadel aus dem Arm zog. Er brauchte keinen Verband, das Loch schloss sich, bevor auch nur ein Tropfen Blut hervorgequollen war. Es gab nicht einmal einen Schorf.

»Wenn Sie eine dauerhafte und stabile Gesellschaftsordnung einrichten wollen«, erklärte Duarte, »dann darf es nur eine Person geben, die unsterblich ist.«

James Corey: „Persepolis erhebt sich“ ∙ Roman ∙ Aus dem Amerikanischen von Jürgen Langowski ∙ Wilhelm Heyne Verlag, München 2019 ∙ 640 Seiten ∙ Preis des E-Books € 11,99 (im Shop)

Kommentare