Andy Weir: „Von mir steckt einiges in Ryland Grace …“

Bestsellerautor Andy Weir spricht über seinen neuen Roman „Der Astronaut“

Gerade erst ist Andy Weirs neuer Roman „Der Astronaut“ erschienen und ist auch gleich in der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Nun hatten wir die Gelegenheit, dem internationalen Bestsellerautor ein paar Fragen zu seinem neuen Buch, zur Arbeit als Schriftsteller und natürlich zu den Science-Fiction-Ideen in seinem Roman zu befragen.

Frage: Andy Weir, was hat Sie eigentlich zu dieser Geschichte inspiriert?

Antwort: Um ehrlich zu sein, war es am Anfang nur eine lose Ideensammlung für andere Bücher. Einige davon waren für den inzwischen aufgegebenen Roman „Zhek“, andere waren Konzeptideen für zukünftige Bücher. Eigentlich dachte ich nicht, dass all das zusammenpassen würde, aber irgendwann hat es Klick gemacht, und alles hat sich ziemlich gut zueinander gefügt.

Die Idee zu „Zhek“ war, dass es diesen perfekten Raumfahrttreibstoff gab, irgendwas Nanotechnologisches, das Photonen und elektromagnetische Strahlung absorbieren würde und in Materie verwandeln könnte. Dann dachte ich mir: Was wäre, wenn so eine Substanz stattdessen als Naturphänomen auftreten würde, zum Beispiel als einzellige Lebensform, ähnlich wie Schimmelpilz? Parallel dazu kam mir die Idee zu einem Typen, der mit Gedächtnisverlust in einem Raumschiff aufwacht und keine Ahnung hat, wie er da hingekommen ist. Und zu guter Letzt hatte ich noch ein Story-Konzept auf Halde, in dem eine Frau mit Haaren auf den Zähnen quasi unbegrenzte Autorität verliehen bekommt, um ein paar Dinge regeln und letztlich die Welt retten zu können.

Die Idee zu „Zhek“ war, dass es diesen perfekten Raumfahrttreibstoff gab, irgendwas Nanotechnologisches, das Photonen und elektromagnetische Strahlung absorbieren würde und in Materie verwandeln könnte. Dann dachte ich mir: Was wäre, wenn so eine Substanz stattdessen als Naturphänomen auftreten würde, zum Beispiel als einzellige Lebensform, ähnlich wie Schimmelpilz? Parallel dazu kam mir die Idee zu einem Typen, der mit Gedächtnisverlust in einem Raumschiff aufwacht und keine Ahnung hat, wie er da hingekommen ist. Und zu guter Letzt hatte ich noch ein Story-Konzept auf Halde, in dem eine Frau mit Haaren auf den Zähnen quasi unbegrenzte Autorität verliehen bekommt, um ein paar Dinge regeln und letztlich die Welt retten zu können.

Jetzt musste ich nur noch zusehen, wie ich diese Ideen zusammenbrachte. Der Aha-Moment war der Gedanke, dass diese Lebensform unsere Sonne bedrohen könnte und dass ihre Eigenschaft als Supertreibstoff uns Menschen genau das Hilfsmittel an die Hand geben würden, um dieser Bedrohung abzuwehren. Alles andere entstand dann daraus.

Sie haben einmal gesagt, Mark Watney, der Held aus „Der Marsianer, wäre viel mutiger als Sie. Ryland Grace dagegen, die Hauptfigur in Ihrem neuen Roman, beschreibt sich selbst als Feigling. War dieser Kontrast zwischen den beiden Helden beabsichtigt?

Die Persönlichkeit und den Charakter von Ryland Grace zu entwickeln war für mich das Schwerste an diesem Buch. Den Gegenwarts-Erzählstrang der Geschichte muss er ganz allein tragen können, also musste ich ihn ausreichend sympathisch und glaubwürdig anlegen. Aber ich wollte dafür nicht einfach eine Kopie von Mark Watney schreiben.

Eine meiner Entscheidungen war deshalb, dass Ryland ungefähr dasselbe Level an Tapferkeit haben sollte wie ich. Also nicht besonders viel. Er hat keine Ahnung, warum man ihn auf diese Mission geschickt hat – und er will auch nicht wirklich dort sein, wo er gerade ist. Letzten Endes mag ich, wie Ryland als Figur geworden ist. Der Unterschied zu Mark ist groß genug, aber das hat mich auch einiges an Arbeit gekostet.

Etwas haben Ryland und Mark trotzdem gemeinsam: Sie sind keine typischen Hollywood-Actionhelden. Mark sieht sich als eine Art überbewerteter Hausmeister, und der arme Ryland ist ein stinknormaler Highschool-Lehrer. Zieht es Sie unbewusst immer wieder zu den Underdogs?

So geht es doch uns allen. Es macht Spaß, James Bond zuzuschauen, wie er Bösewichter vermöbelt, aber so richtig identifizieren können wir uns nicht mit ihm. Die meisten Leute, ich eingeschlossen, fühlen sich manchmal vom Leben überfordert. Darum können wir leichter mit einer Figur mitfühlen, die ebenfalls bis über beide Ohren im Schlamassel steckt und sich gerade so durchbeißt.

Ryland Grace wird für die Mission ausgewählt, weil er wissenschaftliche Aufsätze über Xenobiologie geschrieben hat. Es scheint, als hätten Sie mindestens genauso viel über nichthumane Lebensformen und ihre mögliche Lebensweise nachgedacht. Ist das eines Ihrer Steckenpferde?

Absolut. Ich gebe gern zu, dass da einiges von mir in Ryland steckt. Ich habe schon immer an der Grundannahme gezweifelt, dass Wasser eine notwendige Voraussetzung für Leben ist. Wer hat sich diese Regel ausgedacht? Wasser ist für das Leben auf der Erde notwendig, aber auf einem anderen Planeten könnten Lebensformen auf gänzlich anderen chemischen Reaktionen aufbauen. Und selbst wenn man sagt, kein Leben ohne Wasser, hängt die Siedetemperatur immer noch vom atmosphärischen Druck ab. Hoher Druck heißt hohe Siedetemperatur. Diese „Goldilocks-Zone“, von der alle immer reden, in der allein sich Planeten mit Lebensformen befinden können, ergibt keinen Sinn. Die Temperatur kann so hoch sein, wie sie will – solange die Atmosphäre dicht genug ist, kann Wasser dort flüssig bleiben.

Wir wollen nicht zu viel von der Story zu verraten, aber „Der Astronaut“ hat einen gewaltigen Plot-Twist in Gestalt einer ungewöhnlichen Figur, die sich von allem unterscheidet, was wir in Ihren Romanen bisher gelesen haben – und die sich inzwischen zur heimlichen Lieblingsfigur Ihrer Leser gemausert hat. War dieser Schritt ein Wagnis für Sie?

Oh ja. Für einen Autor wie mich ist das ein großer Schritt mitten hinein ins Genre der Science-Fiction. Aber ich wollte das unbedingt, und auf diese Weise konnte ich es auf meine Weise machen. Damit meine ich: tonnenweise wissenschaftliche Spekulation, Recherche und Worldbuilding. Ich habe jedes Detail ausgearbeitet, wie diese Figur funktionieren konnte.

Ist es wichtig, sich als Schriftsteller vor so große Herausforderungen zu stellen wie Sie hiermit?

(© Aubrie Pick)

Nein. Wenn es nach mir ginge, würde ich in meiner bequemen kleinen Ecke bleiben. Aber ich möchte, dass meine Leser zufrieden sind, und deshalb darf ich nicht nachlassen. Also versuche ich, mich ständig zu verbessern und beim Schreiben neue Elemente der Story zu entwickeln. Die eigentliche Antwort ist also wohl eher ein Ja – aber nicht, weil ich das unbedingt will. Für mich ist es nur die einzige Möglichkeit, meinen Lesern eine möglichst gute Geschichte bieten zu können.

Dass „Der Astronaut“ auf gewisse Weise ein Erstkontakt-Roman ist, kann man sich an dieser Stelle wahrscheinlich schon denken – ein klassisches Science-Fiction-Szenario. Hat Sie die Vorstellung, in diesem Genre zu schreiben, schon länger fasziniert?

Ja, das wollte ich schon immer. Die Liste meiner Beschwerden darüber, wie Erstkontakt-Geschichten für gewöhnlich gemacht sind, ist so lang wie mein Arm. Dieser Roman ist meine Chance, all diese Punkte endlich einmal anzusprechen und dieses Szenario stattdessen auf meine Weise zu erzählen. Und ich bin ziemlich glücklich darüber, was draus geworden ist!

Außerirdisches Leben, Aliens, UFOs – was halten Sie davon? Gibt es das wirklich?

Ach, wissen Sie, unser Universum ist so groß, da gibt es bestimmt irgendwo noch weitere Lebensformen. Ich bin aber ebenso fest der Überzeugung, dass die Lichtgeschwindigkeit absolut ist und es niemals etwas geben wird, das schneller als Licht fliegen kann, oder dass Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit übermittelt werden können. Es gibt also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit außerirdisches Leben da draußen, vielleicht sogar intelligente Aliens. Nur sind sie dann so weit von uns entfernt, dass es Millionen Jahre dauern würde, bis wir ihnen Hallo sagen könnten. Und ich glaube ganz bestimmt nicht daran, dass die Erde bereits von Außerirdischen besucht wurde.

Wie bereits „Der Marsianer“ dreht sich auch „Der Astronaut“ darum, dass wir einer Figur zusehen, wie sie sich mithilfe von Wissenschaft und Technologie durch lebensbedrohliche Probleme kämpft – und dass wir das sogar spannend finden. Das sieht man sonst selten in der Belletristik. Was mögen Sie daran so sehr?

Oh, ich liebe es, Probleme zu lösen! Instant-Spaß. Wann immer ich einer schlauen Person dabei zuschauen darf, wie sie schlaue Dinge tut, macht es mir Spaß zu lesen. Und dass ich das bei meinen Büchern einfach genauso mache, fühlt sich fast schon wie Schummeln an. Zack, da haben Sie meine Erfolgsformel! Was die Wissenschaft angeht, so besteht der Trick darin, dass ich die Leser mit meiner Begeisterung für die Naturwissenschaften anzustecken versuche. Da steht einiges auf dem Spiel! Wenn es für das Überleben der Menschheit unabdingbar ist, dass wir genau verstehen, wie Neutrinos funktionieren, dann kann das auch zum Plot beitragen.

Jede Geschichte hat auch ein Setting. Knackige Fantasy- oder Science-Fiction-Romane geben sich große Mühe zu erklären, wie ihre Welt aufgebaut ist. Ich zum Beispiel nehme die realen Naturwissenschaften als mein Setting, und wie Saurons Ring bei Tolkien, der Macht in Star Wars oder dem Warpantrieb bei Star Trek gibt es eine Reihe von Regeln dazu, die die Leser wissen müssen. In meinem Fall sind es eben nur Regeln, die auch in unserer Wirklichkeit funktionieren.

In „Der Astronaut“ entwickeln Sie die spekulativen Elemente Ihrer Science-Fiction weiter als bisher bei „Der Marsianer“ und „Artemis“. Wie schaffen Sie es, dass das alles noch glaubhaft bleibt?

Ich denke, die besten Spekulationen entstehen aus kleinen Abweichungen. In „Der Astronaut“ gibt es eigentlich gar keine Abweichungen von den physikalischen Gesetzen. Die einzige Neuerung ist eine Lebensform, die Neutrinos aufnehmen und speichern kann. Aus dieser Idee entsteht alles andere. Nur eine kleine „Aussetzung der Ungläubigkeit“ genügt (und Physiker werden das problematisch finden), damit alles Weitere für die Leser umso glaubwürdiger wird.

Aus diesem Grund habe ich auch so viel Zeit für die wissenschaftliche Recherche und die Schlüssigkeit der Problemlösungen aufgewendet. Auch wenn nur ein Bruchteil dieser Hintergrundarbeit ins Buch gelangt, möchte ich sichergehen, dass die Geschichte sich echt anfühlt und die Leser mir vertrauen können.

Aus diesem Grund habe ich auch so viel Zeit für die wissenschaftliche Recherche und die Schlüssigkeit der Problemlösungen aufgewendet. Auch wenn nur ein Bruchteil dieser Hintergrundarbeit ins Buch gelangt, möchte ich sichergehen, dass die Geschichte sich echt anfühlt und die Leser mir vertrauen können.

Erzählen Sie uns doch ein wenig, wie Sie für diese Geschichte recherchiert haben!

Dafür bin ich ganz tief im Kaninchenbau verschwunden. Die Mathematik hinter relativistischen Raumfahrtkonzepten, Zeitdilatation oder Treibstoffverbrauch zu recherchieren macht mir einen Riesenspaß. Ich musste auch eine ganze Reihe astrophysikalischer Details überprüfen, etwa wie sich Sterne verhalten und was in ihrem Inneren geschieht, aber auch wie Astrophysiker eigentlich arbeiten.

Eine der größten Herausforderungen war die Frage, wie meine interstellaren Sonnenfresser-Algen (alias „Astrophagen“) überhaupt funktionierten, aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet. Wir haben also eine Lebensform, die auf der Oberfläche eines Sterns lebt. Wie macht sie das, ohne dabei draufzugehen? Wie funktioniert ihre Biochemie, und wie kann sie überhaupt existieren und sich vermehren, wenn doch die einzigen Elemente auf der Sonnenoberfläche Wasserstoff und Helium sind? Braucht sie nicht noch etwas anderes? Nach einer Weile kam mir der Gedanke: Wenn ein Lebewesen auf der Erde nicht das findet, was es braucht, was tut es dann? Klar, es wandert weiter! Diese Erkenntnis war ein echter Durchbruch für mich. Das hat so viele Probleme gelöst und so viele wunderbare neue Plot-Wendungen ermöglicht.

Astrophagen benötigen Kohlenstoff, Sauerstoff und noch ein paar andere Elemente, um sich zu vermehren. Also ziehen sie von dem Stern zu einem Planeten und holen sich alles Fehlende von dort. Dann wandern sie mit ihrem Nachwuchs wieder zurück, um Energie zu tanken. Allerdings kostet es sehr, sehr viel Energie, um sich Millionen von Kilometern durch All zu bewegen. Also haben die Astrophagen im Laufe ihrer Evolution das effektivste Antriebssystem entwickelt, das es im Kosmos gibt: Licht. Das stellte mich allerdings vor ein weiteres Problem, denn wenn die Astrophagen Licht als Treibstoff verwenden, dann müssen sie Energie praktisch genauso effizient speichern können wie Antimaterie. Wie geht das?

Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Antwort auf diese Frage lautet: Neutrinos. Neutrinos gehören zu einer besonderen Kategorie von Elementarteilchen, die Majorana-Partikel genannt wird. Das bedeutet, Neutrinos sind ihre eigenen Antipartikel. Eine Kollision von Neutrinos kann also Masse in reine Energie umwandeln, wie bei einer Materie-Antimaterie-Interaktion. Und diese reine Energie ist Licht: ein Photon. Auf einmal haben wir also nicht nur eine Möglichkeit, Energie zu speichern, sondern auch einen Weg gefunden, diese Energie in einen Lichtantrieb für die Astrophagen umzuwandeln.

Und wie haben Sie die Hail Mary konstruiert?

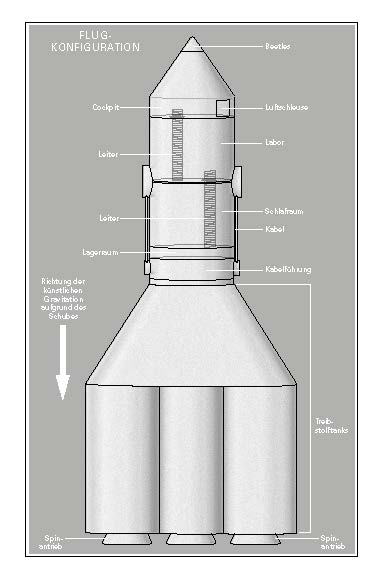

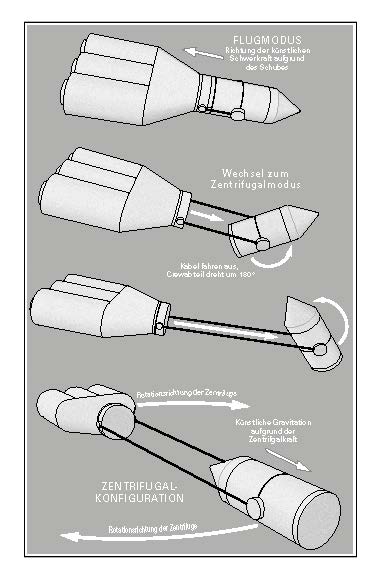

Ah, mit dem Astrophagen-Antrieb meines Raumschiffs und dem Fliegen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit hatte ich so viel Spaß! Das Schiff muss tatsächlich aerodynamisch sein, obwohl es durchs All fliegt. Da draußen im Deep Space, dem interstellaren Raum, fliegen immer noch ein paar Wasserstoffatome pro Kubikmeter herum. Das klingt nicht viel, aber wenn man sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegt, reichen die Kollisionen damit aus, um einen Bremswiderstand zu erzeugen. Also muss das Schiff stromlinienförmig sein.

Ah, mit dem Astrophagen-Antrieb meines Raumschiffs und dem Fliegen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit hatte ich so viel Spaß! Das Schiff muss tatsächlich aerodynamisch sein, obwohl es durchs All fliegt. Da draußen im Deep Space, dem interstellaren Raum, fliegen immer noch ein paar Wasserstoffatome pro Kubikmeter herum. Das klingt nicht viel, aber wenn man sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegt, reichen die Kollisionen damit aus, um einen Bremswiderstand zu erzeugen. Also muss das Schiff stromlinienförmig sein.

Außerdem brauchte ich eine Zentrifuge, um künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Die Hail Mary kann das Antriebsmodul vom Crewmodul abtrennen, sodass beide Hälften nur noch mit Kabeln verbunden sind. Wenn diese beiden Teile dann umeinander kreisen, erzeugt die Fliehkraft im Inneren eine künstliche Schwerkraft. Daraus ergab sich ein neues Problem: Wenn die Triebwerke abgeschaltet sind und die Zentrifuge aktiviert ist, wirkt die künstliche Gravitation auf einmal in die entgegengesetzte Richtung wie während der Beschleunigungsphase. Das wäre natürlich sehr unpraktisch, also musste ich mir auch dafür eine Lösung ausdenken. Das ist genau die Art von Recherchearbeit, die ich liebe – einfache Konzepte, die immer komplexere Situationen ergeben.

Es war bestimmt aufregend, die Geschichte von „Der Marsianer“ plötzlich auf der Kinoleinwand sehen zu können, mit Matt Damon in der Rolle Ihrer Hauptfigur. Die Filmrechte für „Der Astronaut“ sind ebenfalls nach Hollywood gegangen, und Ryan Gosling soll die Hauptrolle spielen. Auf welche Aspekte Ihres Buchs freuen Sie sich bei dieser Verfilmung besonders?

In meiner Geschichte spielt Freundschaft eine große Rolle, und ich bin schon sehr gespannt, wie Ryan als Ryland Grace diesen Aspekt darstellen wird. In den Rückblenden gibt es einige Szenen mit Ryland und Stratt, der toughen Frau auf Weltrettungskurs. Die werden bestimmt stark. Und dann gibt es noch ein paar Momente, die ein ordentliches Spektakel ergeben dürften, und das wird auf der Leinwand bestimmt großartig aussehen. Aber die sollen die Leser ruhig selbst entdecken.

Andy Weir, vielen Dank für das Gespräch!

Andy Weir: Der Astronaut · Originaltitel: Project Hail Mary · Übersetzt von Jürgen Langowski · Wilhelm Heyne Verlag · 560 Seiten · E-Book: 13,99 Euro (im Shop)

Kommentare