„Das wildeste Auge“ - Badekappen, Buckel und von beiden Seiten gebuttertes Brot

Christian Keßlers wilder Bilderbogen über die Hochphase der italienischen Fantastik-Filmkunst

Filmliteratur bewegt sich hierzulande seit geraumer Weile überwiegend am Rand der Verlagswelt, und ihr ohnehin seit jeher überschaubares Lesepublikum hat sich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte offenbar drastisch verkleinert. Dennoch erscheinen nach wie vor kluge, originelle, aufregende, unerwartete Bücher und Texte, die das Kino als Kunstform, historischen Kulturepochenbildspeicher und populäres Massenunterhaltungsmedium in den Blick nehmen, und seien es akademische Qualifikationsschriften oder Online-Kommentare.  Da draußen treiben sich gar nicht so wenig Menschen herum, die eine Menge davon verstehen, wie man auf ein Gemisch aus bewegten Bildern, Erzählung, Tönen und Musik adäquat mit Sprache reagiert, weit entfernt von der anstrengenden und ihrerseits alles andere als wenig verbreiteten Auffassung, die Gesamtheit dessen, was Filme ausmacht und auslösen, sei auf banale, uninteressante sowie sich mindestens latent aggressiv artikulierende Dinge wie die eigene Meinung oder den sogenannten persönlichen Geschmack rückzurechnen. Denn, wie Rainald Goetz weiß: „Allzu direkte, speziell negative Urteile sind primär identisch mit der Aussage: davon habe ich keine Ahnung“ (Jahrzehnt der schönen Frauen, 2001) – beziehungsweise knapp, derb und wahr mit Clint Eastwood alias Dirty Harry in Das Todesspiel (1988) gesprochen: „Meinungen sind wie Arschlöcher; jedermann hat eins.“

Da draußen treiben sich gar nicht so wenig Menschen herum, die eine Menge davon verstehen, wie man auf ein Gemisch aus bewegten Bildern, Erzählung, Tönen und Musik adäquat mit Sprache reagiert, weit entfernt von der anstrengenden und ihrerseits alles andere als wenig verbreiteten Auffassung, die Gesamtheit dessen, was Filme ausmacht und auslösen, sei auf banale, uninteressante sowie sich mindestens latent aggressiv artikulierende Dinge wie die eigene Meinung oder den sogenannten persönlichen Geschmack rückzurechnen. Denn, wie Rainald Goetz weiß: „Allzu direkte, speziell negative Urteile sind primär identisch mit der Aussage: davon habe ich keine Ahnung“ (Jahrzehnt der schönen Frauen, 2001) – beziehungsweise knapp, derb und wahr mit Clint Eastwood alias Dirty Harry in Das Todesspiel (1988) gesprochen: „Meinungen sind wie Arschlöcher; jedermann hat eins.“

Abseits davon geht es also um Leute, die, sobald sie Texttatsachen „über […] Film erzeugen, selber Film [machen], jedenfalls für verbohrte Literarizisten wie den Verfasser“ (Dietmar Dath, Heute keine Konferenz, 2007). Was solche Leute produzieren, ist tatsächlich – das hohe Wort steht bereits oben am Anfang – Filmliteratur, die mit wohltönenden Worten, emphatischem Denken und individuellem Sound auf Filmkunst nicht nur reagiert, sondern sie in etwas überführt, das den jeweils eigenen Blick erhellt, erweitert, neu einstellt und Filme noch schöner macht, als sie’s von sich aus sind – oder auch mal nicht. Im Zweifel ist egal, welches ästhetische oder ideologiekritische Werturteil dabei rauskommt, ob der Film selbst gut oder schlecht ist – Hauptsache, interessanter Text. Die entsprechend Richtigen mögen sich angesprochen fühlen, aber bitte verzeihen, dass an dieser Stelle niemand von ihnen namentlich genannt wird – eine angemessene Auswahl könnte schließlich dazu führen, dass sich irgendwer übergangen fühlt, und das soll unbedingt vermieden werden.

Der Name Christian Keßler hingegen sei naheliegenderweise genannt und gehört einem „Filmgelehrten“ (so sein offizieller Ehrentitel), dessen Schaffen die deutschsprachige Filmpublizistik um eine im besten Sinne eigenwillige, besonders kurzweilige, irrsinnig liebevolle, immens beschlagene und ohnehin enorme, aber in jüngerer Zeit stark gewachsene Produktivität bereichert. Statt Meinungsquark, Geschmacks-Gefasel oder einem mitunter ja auch nicht verlässlich treffsicheren film-, kunst- und erzähltheoretischen Kategorienballast regieren sprachliche Anmut, unermüdliche Leidenschaft, uneitle Kennerschaft, ein so menschenfreundlicher wie verspielter Witz und insgesamt ein Tonfall, der entschieden persönlich daherkommt und dennoch stets nichts als verbindliche Wahrheit verkündet. „Ich möchte etwas transportieren, was ich schön finde [und] versuche, Triviales mit Erhabenem zu verbinden“: So täuschend einfach formuliert der Autor selbst es in einem Interview, und inzwischen ist dieses Großprojekt einer in überwiegend kräftigen Spektralfarben gestrichenen Gesamthistorie von Genres der etwas spezielleren Art (Orte, an denen sich ihrerseits gerne das Triviale ununterscheidbar mit dem Erhabenem verbindet) zu einem Schwertransport ausgewachsen. Keßler und seine verlegerische Heimstätte, der Martin Schmitz Verlag, bieten u.a. eine Reise durchs Horrorkino (kräftig blau), durch den Giallo (selbstredend knallgelb), den amerikanischen Noir-Film (schwarz, was sonst?) sowie durch italienische Gangster- und Polizisten-Filme der 1960er bis 1980er Jahre (laubfroschgrün), erschienen zwischen 2018 und 2023, einem angesichts des jeweiligen Umfangs und Arbeitsaufwands beachtlich schmalen Zeitfenster.

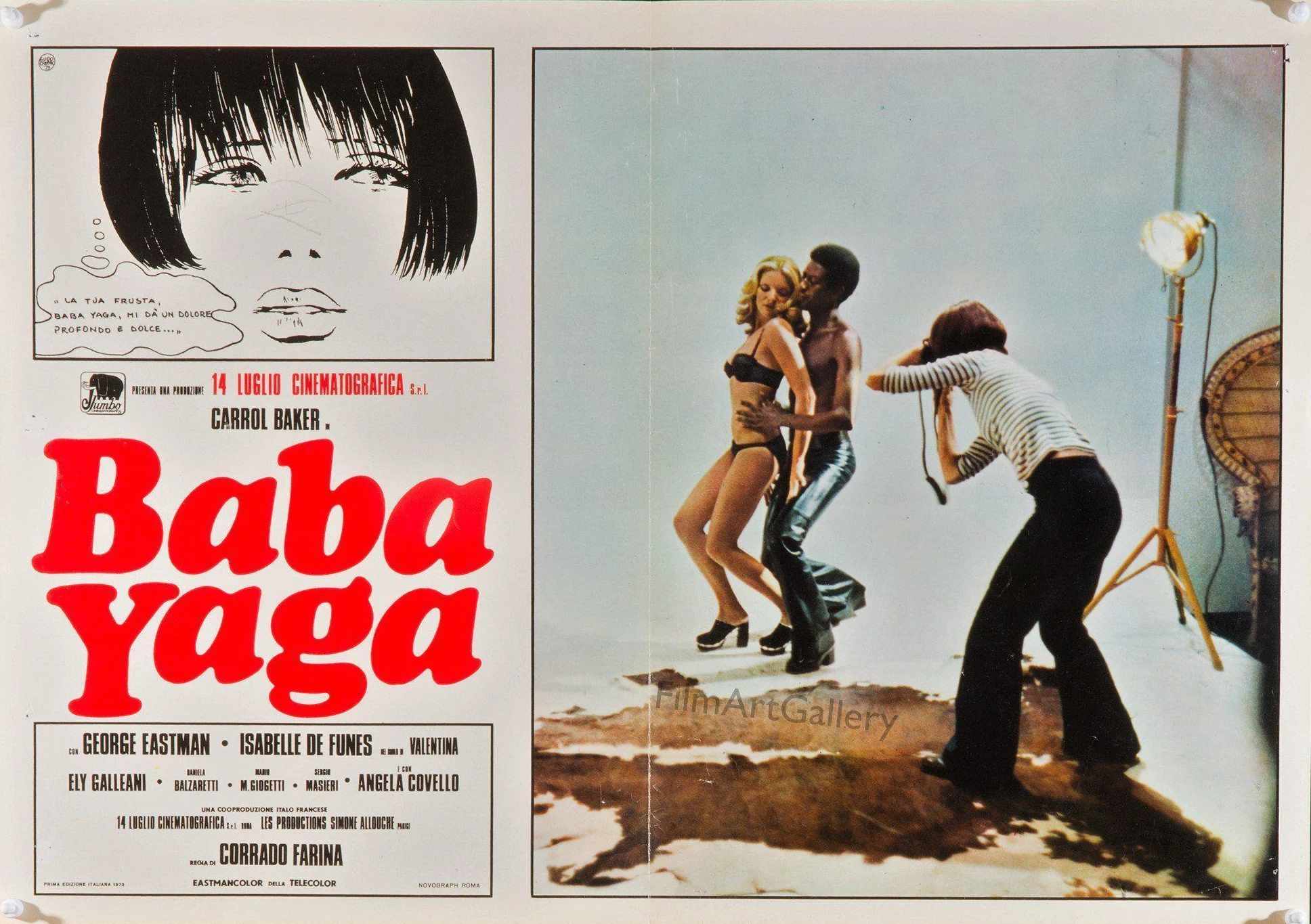

Nun hat Christian Keßler seiner Palette ein dunkel schimmerndes Violett hinzugefügt. „Das wildeste Auge“ ist nach 27 Jahren ein Remake, ein Remix, eine Extended Version seines Buchdebüts Das wilde Auge und überspringt nicht nur das wildere, sondern wird neben dem italienischen Horrorkino von 1957 bis 1994 auch auf die Science-Fiction- und Fantasy-Filme jener Zeit geworfen. Wenn es über Foltergarten der Sinnlichkeit 2 (1973) heißt, dies sei „ein wilder, sehr schicker Bilderbogen“, so gilt dieser Befund ebenso für Christian Keßlers frischesten bunten Reigen. Es ziehen fließbandfleißige, tapfer von Vorbildern aus Amerika klauende und gleichzeitig mit Herz, eigenem Denksalon und markanter Handschrift ausgestattete Verantwortliche wie Riccardo Freda, Mario Bava, Antonio Margheriti, Ennio Morricone, Michele Soavi oder Paolo Heusch (der 1958 die erste italienische Weltraumoper komponiert) ebenso an einem vorbei wie Vincent Price, Boris Karloff, andauernd Klaus Kinski, malerisch matschige Zombies, ferngesteuerte Affen, „der wirreste Horrorfilm aller Zeiten“ (ohne deutschen Titel; der originale lautet in wortwörtlicher Übersetzung Riten, schwarze Magie und geheime Orgien im 14. Jahrhundert), das Badekappen-Quintett von Alfonso Brescia (eine von Italiens unverzüglich-frechen Antworten auf Star Wars, deren Astronauten ausnahmslos Badekappen tragen), immer wieder dreist zerdehnte „Krauchkino“-Passagen (wo Alien-Kanonenfutter-Figuren minutenlang durch Gänge krauchen), unfassbar viele Buckel, unfassbare Perücken, grotesk bemuskelte Höhlenmenschen, bizarre Plagiatswutwellen (das 1983-Kapitel besteht in der Folge von Mad Max 2, Conan und Rambo fast nur aus Endzeit-Barbaren-Actionfilmen mit mehr oder weniger Fantasy-Schlagseite), extrem viele Menschen ohne Sachen an, Kamine mit Gruselgesichtern und buchstäblich mit der heißen Nadel gestrickte Raumschiffmodelle/sonstige Spezialeffekte – begleitet von liebevoll gefällten ästhetischen Werturteilen, die auch schon mal „intellektuell unterbeheimatet“, „gleichzeitig der Höhe- als auch der Tiefpunkt des Barbarenkinos“, „solche Filme buttern ihr Brot gerne von beiden Seiten“, „allenfalls für wirklich hartgesottene Liebhaber des unrettbar Entgleisten“ oder knapp „Schmierglanz“ lauten.

Verrissen wird dabei gar nichts, denn einerseits schließt Keßlers Filmgelehrten-Ethos – abgesehen davon, dass sich selbstverständlich auch etliche wasserdichte Meisterwerke in Das wildeste Auge tummeln – das negative Urteilen prinzipiell weitgehend aus, und andererseits weiß dieser Autor einfach mehr als die meisten über den besonderen Reiz des Ineinanderfallens von großer Kunst und derbem Ballerkram, sonst würde seine Liebe schließlich nicht diesem Gegenstand gelten. Auch inhaltlich kommen die Italiener im Zweifel unberechenbarer bzw. eklektischer als die Amerikaner daher: Die besprochenen Space Operas etwa richten sich vorwiegend an Kinder und junge Jugendliche, sind aber mitunter düsterer gestimmt als ihre Hollywood-Quellen. Die großen Rollen, welche Kulissenwahl, Ausstattung, Kinoplakatmotive sowie Musik und deren Komponisten für den Blick auf und in diese unendlich produktive und unvergleichlich würzende südeuropäische Genre-Wurstfabrik spielen, weiten ihn abermals, hin zu einem annähernd somatischen Filmerleben, das dem Atmosphärischen und Verträumten stets den Vorzug vor dem Narrativen und Maßvoll-Rundgefeiltem gibt. Alas, die Fabrik hat schon lange geschlossen – 1994, mit Soavis Dellamorte Dellamore, endet der sprühende Bilderbogen. Wildeste, dem Unwirklichen, dem Übermorgen und den Unterzivilisierten verschriebene Filmkunst kommt nur noch höchst selten aus Italien, und dieses famose Buch erinnert nicht zuletzt „an den rustikalen Charme einer verlorenen Zeit“, wie es kurz vor Schluss darin heißt. Möge es dennoch ein riesiges, ausreichend hartgesottenes, intellektuell anständig beheimatetes Lesepublikum finden und Christian Keßler seine Transportbemühungen fortsetzen.

Abb. ganz oben aus „Foltergarten der Sinnlichkeit 2“ (Baba Yaga), 1973

Christian Keßler: Das wildeste Auge. Horror und Science Fiction all’italiana (1957-1994) • Martin Schmitz Verlag, Berlin 2025 • Hardcover • 360 Seiten • 36,00 €

Kommentare