Die abgepolsterte Apokalypse

In J. G. Ballards „Millenium People“ geht die britische Mittelschicht an sich selbst zugrunde

Eine verlassene Wohlstandsenklave mit umgekippten Autos und ausgebrannten Häusern – so beginnt „Millenium People“, eines der bislang unübersetzten Werke von J. G. Ballard. Der für seine flirrenden Science-Fiction-Visionen gefeierte Autor entwarf bereits 2003 das kalt und präzise geschilderte Bild einer Welt, die sich von unserer nur noch im Ausmaß der Gewalttätigkeit unterscheidet. In seiner gallig überspitzen Sozialkritik knüpft Ballard damit an frühere Höhepunkte wie den unlängst neu aufgelegten Roman „High-Rise“ von 1975 an.

„Eine kleine Revolution war im Gange, so bescheiden und manierlich, dass nahezu niemand davon Kenntnis genommen hatte.“ Aus Chelsea Marina, einer komfortablen Siedlung für höhere Angestellte im Westen Londons, sind nicht weniger als achthundert Familien verschwunden, die dabei alles zurückgelassen haben, was ihnen zuvor lieb und teuer gewesen ist: großzügige Küchen, büchergesäumte Wohnzimmer und gepflegte Weinvorräte. Nicht selten waren zuvor sogar Freudenfeuer aus Gemälden, Lernspielzeug und Videos entzündet worden, als wolle die bildungstragende Mittelschicht ein für alle Mal mit ihren eigenen Prinzipen brechen. Doch so unverständlich die abgepolsterte Apokalypse, die sich in den vormals gepflegten Straßen ausgebreitet hat, für Außenstehende auch sein mag – es gibt bereits andere Orte, in denen sich ähnliche Phänomene ereignen. Und es kommt zu Gewalt: Im Flughafen Heathrow ist eine Bombe explodiert und hat die Ex-Frau des Psychologen David Markham in den Tod gerissen. Da die Polizei ganz offensichtlich nicht weiterkommt, ermittelt dieser nun undercover in einem schwankenden „Königreich der gelben Parkverbotslinien“, in dem das „Bedürfnis nach bedeutungslosem Handeln, je gewalttätiger, desto besser“ immer größer wird. Doch können Mittelklasserevolutionäre Barrikaden verteidigen, ohne zuvor eine Dusche und einen großen Cappuccino genossen zu haben?

„Eine kleine Revolution war im Gange, so bescheiden und manierlich, dass nahezu niemand davon Kenntnis genommen hatte.“ Aus Chelsea Marina, einer komfortablen Siedlung für höhere Angestellte im Westen Londons, sind nicht weniger als achthundert Familien verschwunden, die dabei alles zurückgelassen haben, was ihnen zuvor lieb und teuer gewesen ist: großzügige Küchen, büchergesäumte Wohnzimmer und gepflegte Weinvorräte. Nicht selten waren zuvor sogar Freudenfeuer aus Gemälden, Lernspielzeug und Videos entzündet worden, als wolle die bildungstragende Mittelschicht ein für alle Mal mit ihren eigenen Prinzipen brechen. Doch so unverständlich die abgepolsterte Apokalypse, die sich in den vormals gepflegten Straßen ausgebreitet hat, für Außenstehende auch sein mag – es gibt bereits andere Orte, in denen sich ähnliche Phänomene ereignen. Und es kommt zu Gewalt: Im Flughafen Heathrow ist eine Bombe explodiert und hat die Ex-Frau des Psychologen David Markham in den Tod gerissen. Da die Polizei ganz offensichtlich nicht weiterkommt, ermittelt dieser nun undercover in einem schwankenden „Königreich der gelben Parkverbotslinien“, in dem das „Bedürfnis nach bedeutungslosem Handeln, je gewalttätiger, desto besser“ immer größer wird. Doch können Mittelklasserevolutionäre Barrikaden verteidigen, ohne zuvor eine Dusche und einen großen Cappuccino genossen zu haben?

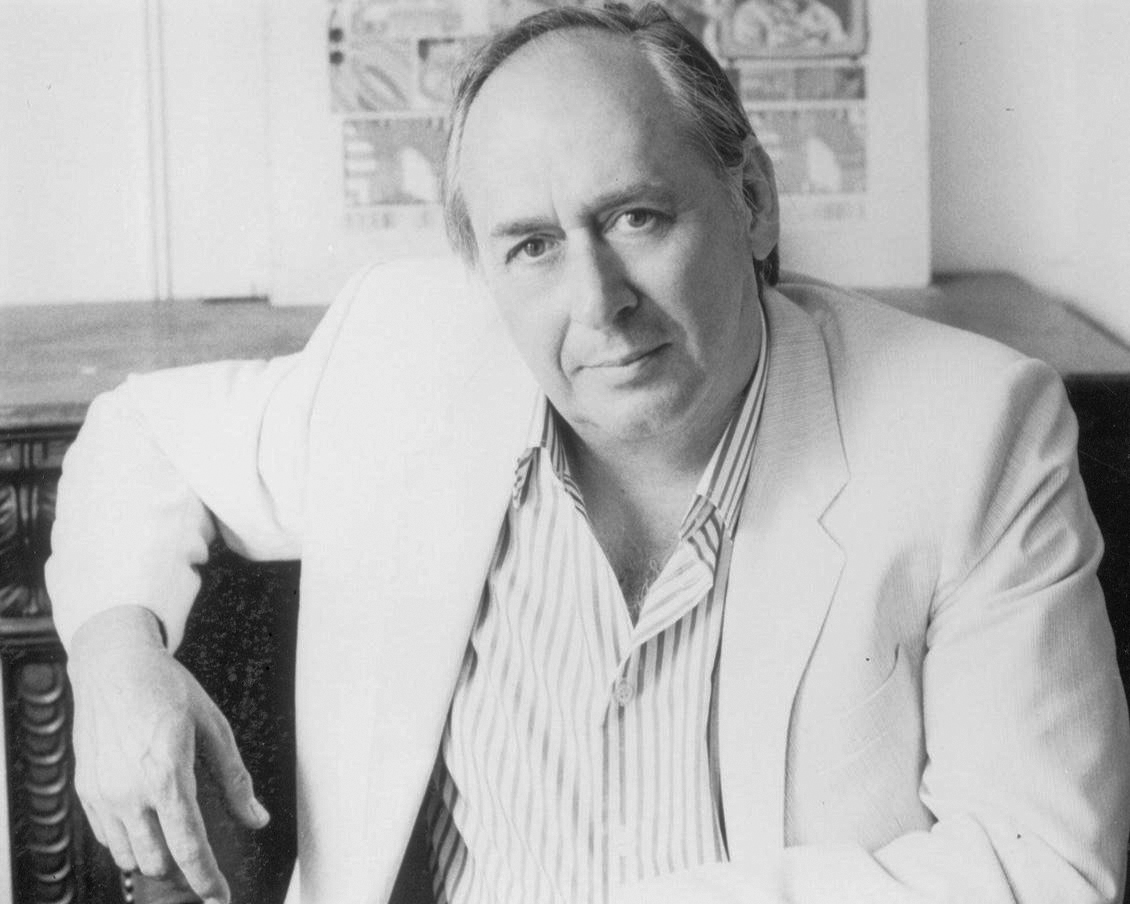

Noch vor einigen Jahren hätte man James Graham Ballard (1930–2009) in Science-Fiction-Kreisen niemandem vorzustellen brauchen, doch der für seine außergewöhnliche Phantasie und seinen geschliffenen Stil gleichermaßen gerühmte Brite ist in Deutschland seit längerem nur noch vereinzelt publiziert worden. Nun hat er eine neue Heimat bei Diaphanes gefunden, wo mit „Crash“, „Betoninsel“ und „High-Rise“ die zentralen Werke aus den 1970er-Jahren wieder aufgelegt wurden; „Crash“ sogar in Neuübersetzung. Furore hatte Ballard jedoch hierzulande schon früher gemacht: Bereits bei der legendären Paperbackreihe des Marion-von-Schröder-Verlags war er mit vier (von insgesamt einunddreißig) Titeln vertreten, darunter seine beiden ungewöhnlichen Katastrophenromane „The Drowned World“ (1962; deutsch „Karneval der Alligatoren bzw. „Paradiese der Sonne“) und „The Crystal World“ (1966; deutsch „Kristallwelt“), in denen Innen- und Außenwelt zu eindringlichen Psychogrammen verschmelzen. Ballards Romane wurden in den Folgejahren ebenso oft gedruckt wie seine zahlreichen Kurzgeschichtensammlungen, besonders hervorzuheben ist hierbei „Vermillion Sands“ (1971; deutsch „Die tausend Träume von Stellavista“) um eine Künstlerkolonie mit singenden Orchideen, wuchernden Skulpturen und neurotischen Häusern, während am Himmel Wolkenbildner in Segelfliegern ihre Arbeit verrichten.

Beispiele wie diese zeigen: Ballard ist immer eine ungewöhnliche Vorstellung von Science-Fiction zu eigen gewesen, die sich mit Genregrenzen nie besonders gut vertragen hat. Ähnlich wie Georg Klein sind seine Bücher an literarischen Zielen und nicht an der Zugehörigkeit zu einem spezifischen Segment des Buchmarkts orientiert. Es gibt daher gute Gründe, Ballards Mitte der 1990er-Jahre einsetzendes Spätwerk dem Mainstream zuzurechnen, wie dies Hans Frey in seiner lesenswerten Monographie getan hat. Dennoch wirkt in „Millenium People“ mit seiner irrlichternden Handlung und den schrägen Beschreibungen noch immer so viel Science-Fiction nach, dass das satirische Buch auch aus Genreperspektive von Interesse ist. Tatsächlich werden typische Ballard-Motive eingebracht: Die Katastrophe, auf die sich David Markham einlässt, anstatt sie zu bekämpfen, erinnert an die Plots der frühen Romanen, während die doch eigentlich geschützte Enklave, die sich in ihr Gegenteil verwandelt, auf „High-Rise“ und „Cocaine Nights“ (1997; deutsch „Weißes Feuer“) verweist.

Letztlich ist „Millenium People“ ein weiterer Beleg für Ballards Haltung, dass es ein „Irrtum“ wäre, „über die Zukunft zu schreiben“, wie er in einem Gespräch mit Jörg Krichbaum und Rein A. Zondergeld gesagt hat. Für ihn war Science-Fiction keine Frage etablierter Motive oder Themenkreise, sondern ein kreativer Modus, um bestimmte Aspekte der Wirklichkeit darzustellen. Hier ist dann auch der visionäre Aspekt des Romans zu sehen, denn die halb gefährlichen, halb lächerlichen Scharmützel, die sich die urbane Mittelschicht erlaubt, finden sich nicht in unserer Gegenwart. Sie sind in dieser aber bereits angelegt, wie die täglichen Berichte über Irrationalitäten aller Art belegen – eine „Blaupause für die sozialen Proteste der Zukunft“, wie es gegen Ende der Handlung heißt, so vergeblich diese womöglich auch sein werden. So gesehen ist „Millenium People“ heute noch aktueller, als es der Roman im Erscheinungsjahr 2003 gewesen ist.

J.G. Ballard: Millenium People • Roman • Aus dem Englischen von Jan Bender • Diaphanes Verlag, Zürich 2018

Kommentare