Atombomben, Geisterjägerinnen und sprechende Hühner

Auch der philippinische Comic steht im Fokus der diesjährigen Frankfurter Buchmesse und wird in Deutschland vom Dantes Verlag gepflegt. Eine Auswahl.

Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (15.-19. Oktober) sind die Philippinen das Ehrengastland. Nicht nur die Literatur des südostasiatischen Inselstaats wird eine große Rolle spielen, auch viele philippinische Comiczeichner*innen sind vor Ort, mit einem eigenen Stand, zahlreichen Podiumsveranstaltungen und Signierstunden beim Dantes Verlag. Philippinische Comics (bzw. Komiks auf Filipino) haben sich zu einem Schwerpunkt des Mannheimer Kleinverlags entwickelt, der seit 2024 über ein Dutzend Veröffentlichungen im Portfolio besitzt und nahezu allein den hiesigen Comicmarkt mit Übersetzungen versorgt. Die lange philippinische Comic-Tradition wurde erstmals in den 1970ern, als noch die USA als Zentrum der globalen Industrie galten, im großen Stil auch außerhalb der Landesgrenzen wahrgenommen, nachdem philippinische Künstler für DC Comics und Marvel zu arbeiten begannen und das Erscheinungsbild der US-amerikanischen Genre-Comic prägten; man sollte diese Initiative, die seitens der Verlage natürlich finanziell begründet war, später die „Filipino Invasion“ nennen (zu der Tony DeZuñiga, Alfredo Alcala, Alex Niño, Nestor Redondo, Gerry Talaoc, Romeo Tanghal und Ernie Chan gehörten) – Anstoß eines großen Rückkopplungseffekts, der in den 1990ern zu einer vielgestaltigen philippinischen Independent-Szene führte, der sich die heutige Vielfalt des Mediums verdankt. Auch die Kolonialherrschaft Spaniens und vor allem Amerikas hinterließ Spuren im Komik, sei es die westliche Leserichtung oder eine nur partiell von den Spezifika des Manga beeinflusste Ästhetik. Die Bandbreite des philippinischen Comics spiegelt sich auch im hervorragend kuratierten Programm des Dantes Verlags.

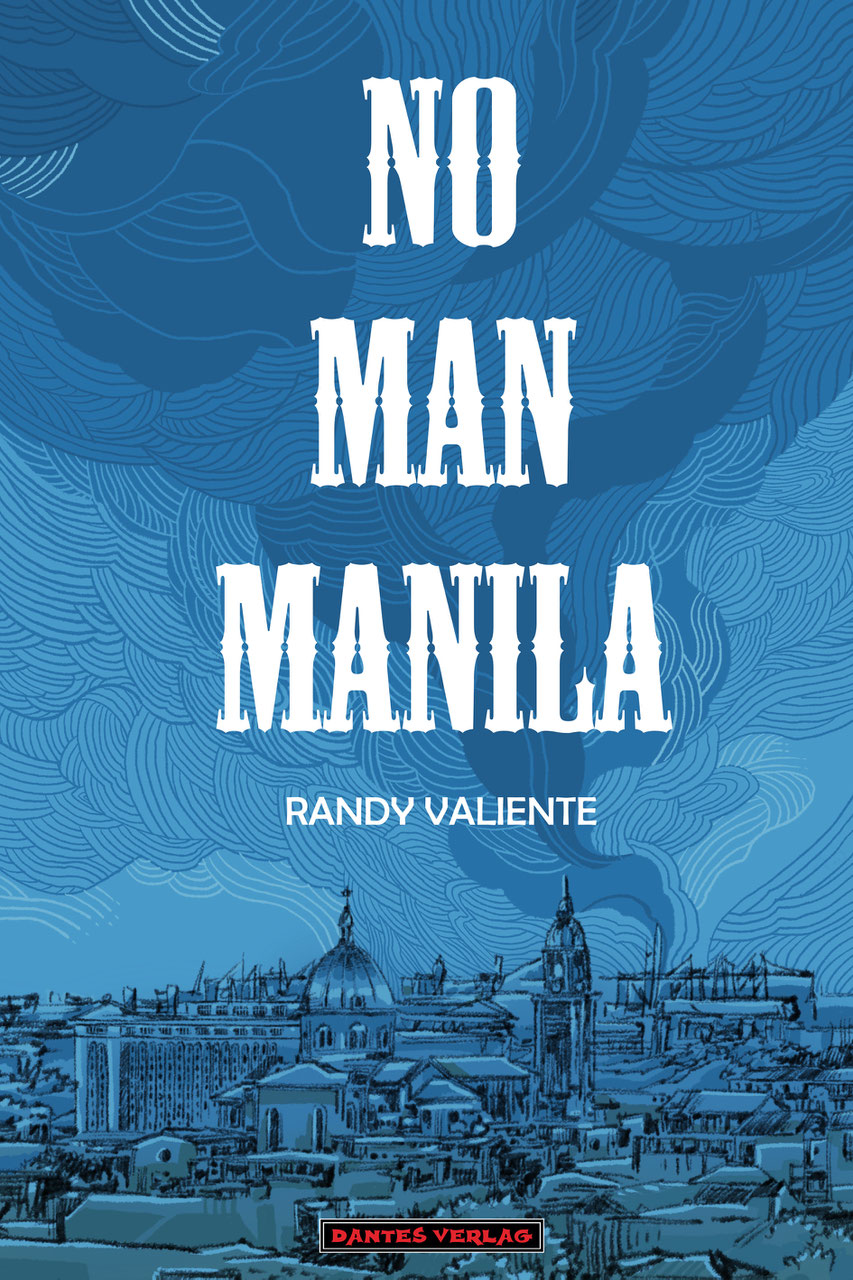

Bombenstimmung – „No Man Manila“

Bombenstimmung – „No Man Manila“

Ein kontrafaktisches Gedankenspiel im Doomsday-Gewand, quälend nah an der Realität: Ein fiktiver nordkoreanischer Diktator hat wegen Spannungen mit den USA über Guam die Atombombe abgeworfen und droht, mit der philippinischen Hauptstadt Manila selbiges zu tun. Die Metropole wird evakuiert, aber der Erzähler Arman bleibt freiwillig zurück, weil ihn das Ende seiner vierjährigen Liebesbeziehung, das er sich durch einen Seitensprung samt Tripper-Infektion selbst eingebrockt hat, mit ausreichend Fatalismus versorgt. Und so tut er, was man(n) eben so tut, wenn die Atombombe kommt: in Läden einbrechen, sich hart besaufen und in Selbstmitleid schwelgen. Aber wir sind hier nicht bei Edgar Wright, Zeichner Randy Valiente lässt es dabei nicht bewenden: Arman flaniert durch die Straßen, vorbei an historisch aufgeladenen Gebäuden und Plätzen. Überall finden sich Spuren sozialer Ungleichheit, die den Erzähler schließlich auch aus seiner Lethargie reißen werden, nachdem sie in einem Hochhaus anhand zweier obdachloser Mädchen, die sich hier verstecken, Gestalt annimmt. Eine kathartische Begegnung, ein Weckruf, der Armanis Selbstwahrnehmung erschüttert, obgleich Randy Valiente im grimmigen Plot Point keinen Zweifel daran lässt, dass die Folgen eines Krieges zu neuen Formen der Anomie führen. „No Man Manila“ (104 Seiten, 18 Euro) wird mit einem opulenten Anhang und Anmerkungsapparat des Übersetzers Jens R. Nielsen abgerundet. Hier finden sich auch zum Vergleich zwei Seiten der 2018 auf der ComCon Asia als „beste philippinische Graphic Novel“ ausgezeichneten Fassung: Auf den Philippinen ist der Werkcharakter eines Comics durchaus fluid, oft werden Neuauflagen nochmals verändert und überarbeitet, mitunter sogar aufwendig neu gezeichnet, wie auch im vorliegenden Fall.

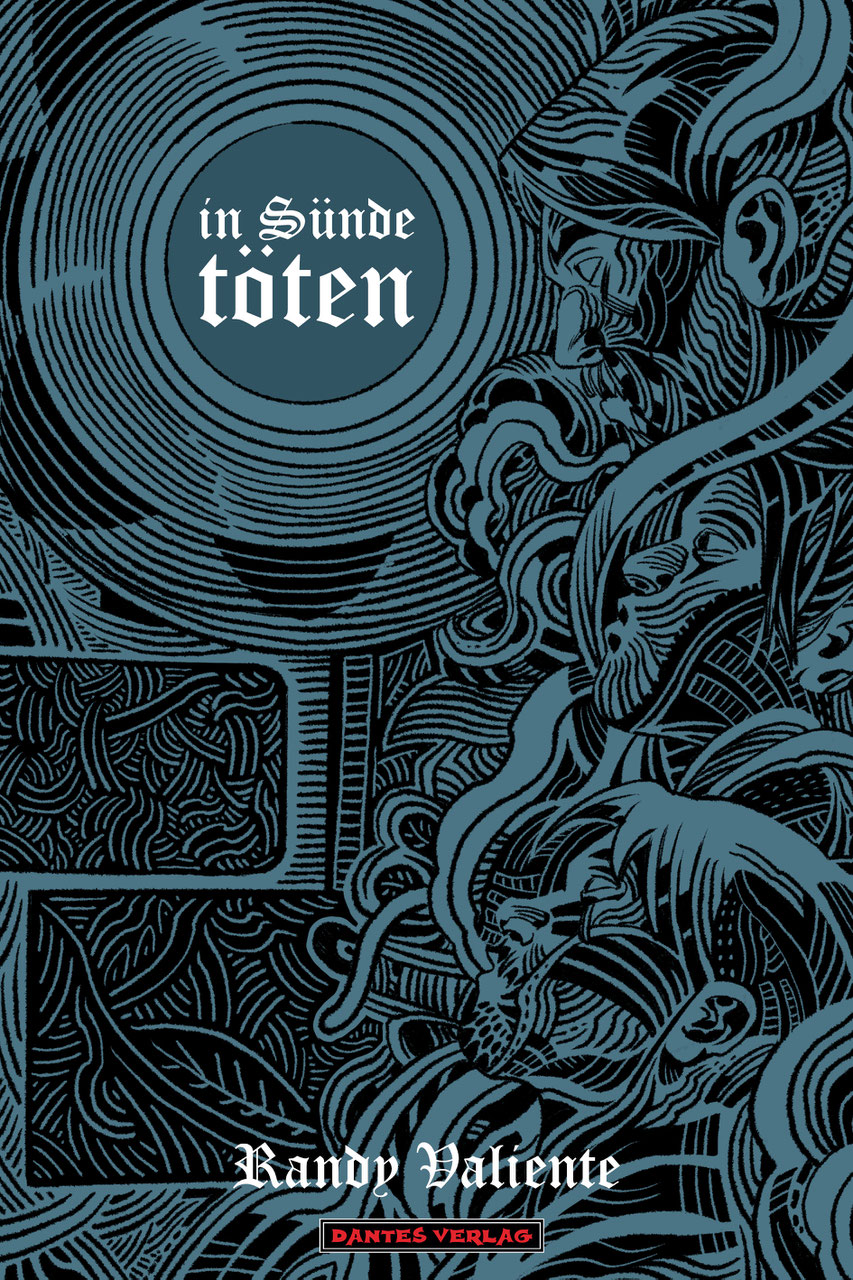

Familentrauma – „In Sünde töten“

Familentrauma – „In Sünde töten“

Neben „No Man Manila“ ist auch Randy Valientes Comic „In Sünde töten“ (220 Seiten, 25 Euro) auf Deutsch erschienen, der 2024 den National Book Award als „best Graphic Novel in Filipino“ erhalten hat. Die Plotkonstruktion und das zeichnerische Handwerk hat Valiente hierin zur Perfektion geführt. Der Comic verwebt die Biografien dreier Männer, die durch die Geschichte des Landes miteinander verbunden sind. Der jüngste, Karl, lebt mit seinem versehrten, an ihm recht desinteressierten Vater in einem baufälligen Haus, das sie sich seit dem plötzlichen Tod der Mutter nicht mehr leisten können. Karl arbeitet als Kellner in ständiger Furcht vor dem sozialen Abstieg. Als in ihrem Nachbarhaus gegenüber der mürrische Künstler Tao einzieht, sucht Karl, im Gegensatz zu seinem Vater, den Kontakt. Tao bringt Karl ein paar Zeichentechniken bei und hält dabei auch mit seiner persönlichen Philosophie nicht hinterm Berg. Was zunächst wie ein Drama über Kunst als Refugium vor dem Unbill eines tristen Lebens anmuten mag, nimmt eine drastische Wendung, als Tao von seiner Zeit als Soldat unter dem Diktator Marcos zu sprechen beginnt. Die Kriegserfahrungen führten ihn zum maoistischen Widerstand, und sukzessive schält sich heraus, das auch eine Verbindung zu Karls Eltern besteht. Im ersten Schritt verdichtet Valiente den Plot zu einem Generationskonflikt, aber je tiefer Karl die Familiengeschichte ausgebreitet wird, desto stärker dringt auch das Trauma eines Landes hervor, das in den letzten 40 Jahren im ständigen brutalen Kampf zwischen Klepotokratien, Demokratie- und Widerstandsbewegungen zerrissen wurde; Bruchstellen, die sich im Schweigen innerhalb der Familien tradieren. Die grausamen Erfahrungen, die ideologischen Abgründe, die selbst für Karls Geburt eine Rolle spielen werden, schlummern als verdrängte Gewalt in der familiären Bindung, was Valiente mit nüchterner Härte wieder an die Oberfläche holt.

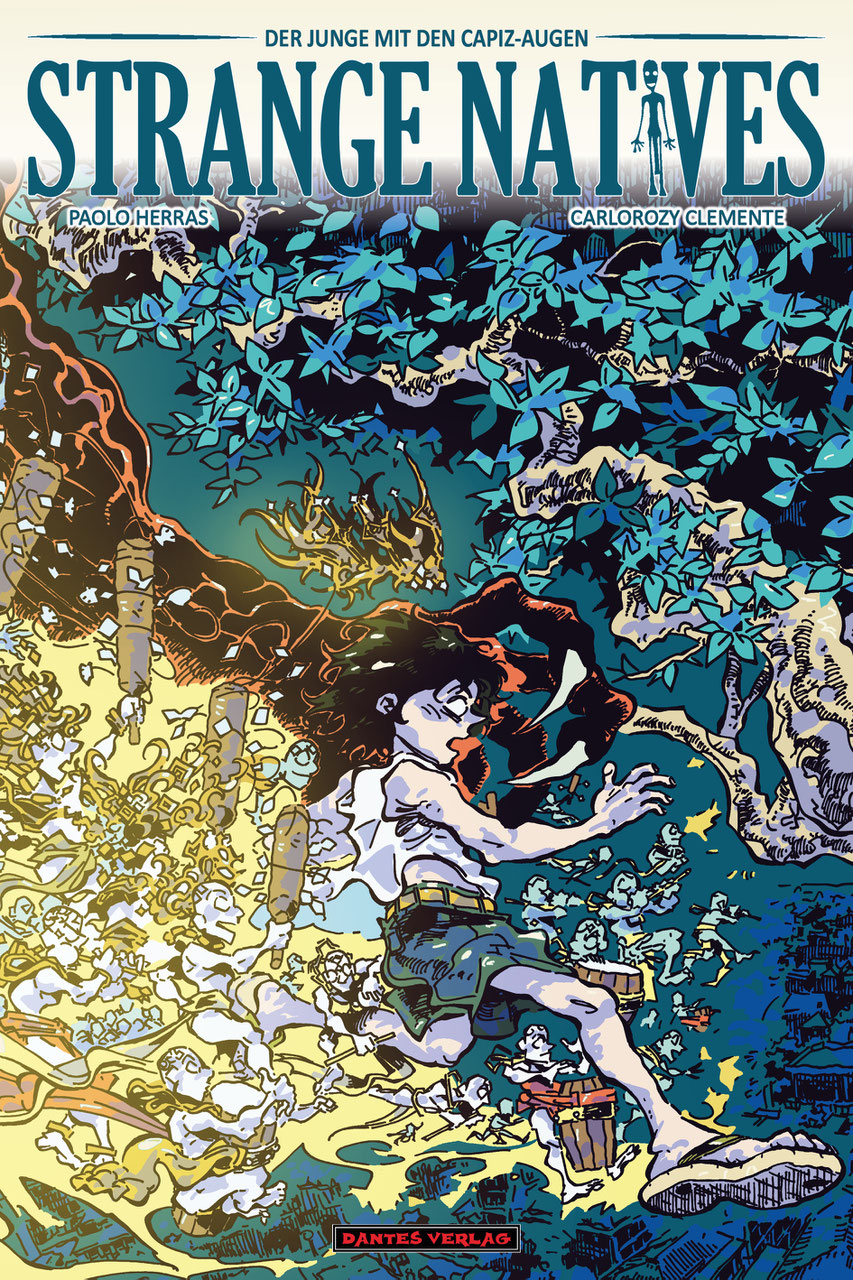

Kulturelle Erinnerungen – „Strange Natives“

Kulturelle Erinnerungen – „Strange Natives“

Ein Langzeitprojekt des Autors Paolo Herras: „Strange Natives“ zeigt in bislang zwei Bänden mit wechselnden Zeichnern die Geschichte der Philippinen als schwarzweißes, stattliches, melancholisches Bilderfest. Im ersten Band, „Die vergessenen Erinnerungen einer vergesslichen alten Dame“ (170 Seiten, 20 Euro), atemberaubend visualisiert von Jerico Marte, vereinen sich die kulturellen Erinnerungen des Landes in der zugleich jungen und greisen Frau Grasya, die gleichermaßen Mensch und Geist zu sein scheint; das ist den poetischen Strategien des magischen Realismus nicht unähnlich. Sie durchdringt nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern die ganzer Jahrhunderte. Die leitenden Fragen: Wer kontrolliert die Erinnerungen? Wie tradieren sie sich? Wie viel Geschichte eines Landes steckt in einer individuellen Erfahrung? Paolo Herras konzipiert Grasya als kulturellen Katalysator: Ihre Erinnerungen sind einerseits tröstlich, ein Schutzraum, andererseits steckt in ihnen die grausame Geschichte des Vielvölkerstaats: spanische und amerikanische Kolonisation, Besatzung der japanischen Faschisten im Zweiten Weltkrieg. Letztere nehmen inhaltlich größeren Raum ein, und Grasya, deren Eltern von den Besatzern getötet wurden, setzt sich gegen sie mit magischen Mitteln zur Wehr. Diesem auch optischen Stream of consiousness, in dem die Zeitsprünge das Fortleben der Vergangenheit in der Gegenwart indizieren, setzt Paolo Herras im Folgeband „Der Junge mit den Capriz-Augen“ (164 Seiten, 20 Euro), gezeichnet von Carloroy Clemente, einen zunächst geradlinigeren Plot entgegen. Aber die Geschichte um den Jungen Francis, der zu seiner Großmutter aufs Land gebracht wird, weil er von der Schule zu fliegen droht, steigert sich zu einer Art Mythen-Coming-of-Age-Rausch. Im Ort wird ein Fest vorbereitet, um den Naturgeistern Opfergaben für eine reiche Ernte zu bringen, und der zunächst skeptische Stadtjunge durchläuft einen Initiationsritus, als er sich im Wald mit unzähligen Geistwesen konfrontiert sieht, die in regelrechten Wimmelbildern aus den Seiten quellen.

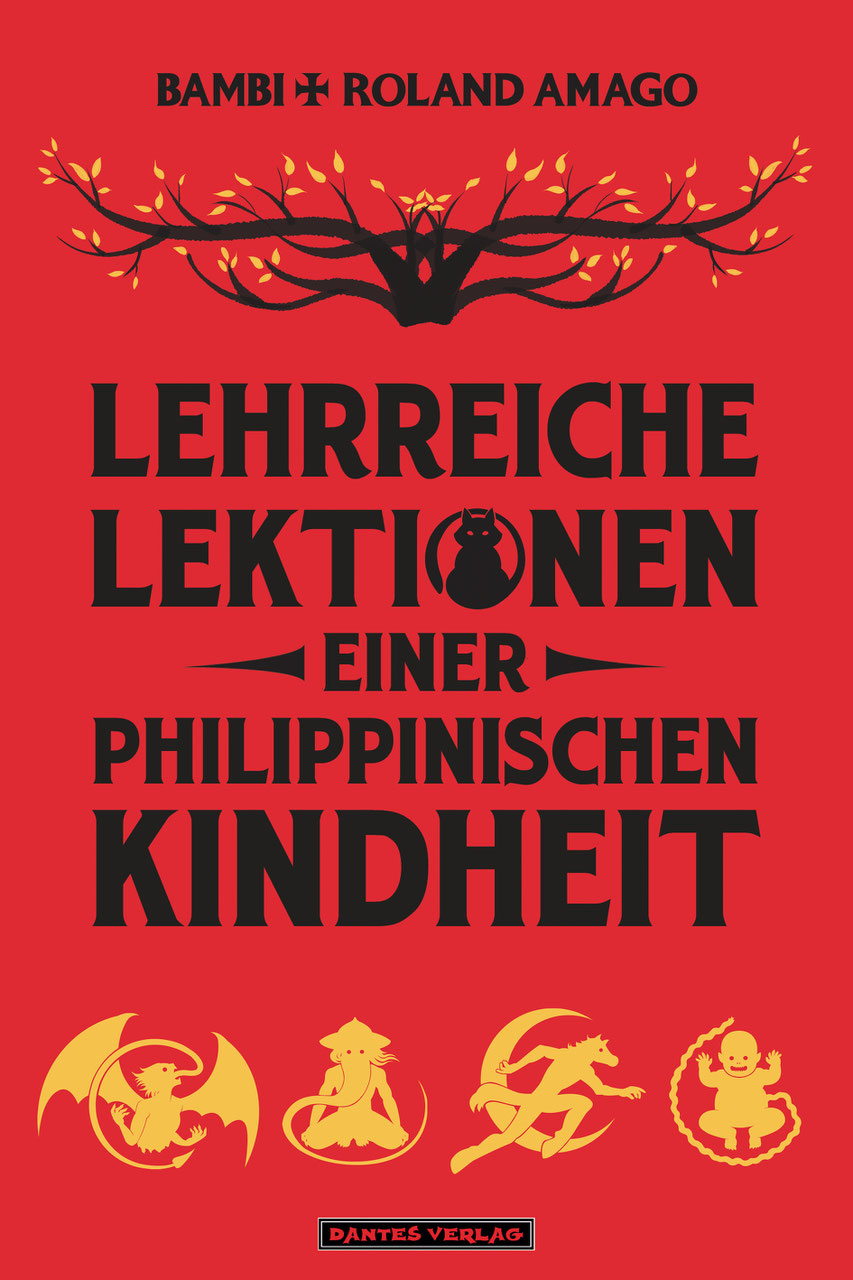

Bettkantengeschichten – „Lehrreiche Lektionen einer philippinischen Kindheit“

Bettkantengeschichten – „Lehrreiche Lektionen einer philippinischen Kindheit“

Diese Sammlung (96 Seiten, 17 Euro) von kindgerechten Gruselgeschichten folgt einem Grimm’schen Impetus: Autorin Bambi Eloriaga-Amago und Zeichner Roland Amago tragen Sorge, die jahrhundertelange philippinische Tradition des mündlichen Geschichtenerzählens als Comic zu dokumentieren, ja konservieren, die durch die Digitalität zu verschwinden droht. Bambi Eloriaga-Amago fragt im Vorwort: „Und weil die Geschichten mündlich tradiert worden sind: Was wird mit ihnen geschehen, wenn die Erzählerinnen und Erzähler nicht mehr da sind? Werden ihre Geschichten mit ihnen vergehen?“ So entfaltet sich in den schaurigen Kurzstücken eine weitverzweigte Mythologie des Volksglaubens in kolorierter Manga-Ästhetik, bevölkert von allerlei Geistwesen, die die mit Müh und Not mit dem Leben davongekommenen Protagonist*innen meist zu einer Moral des Glaubens anleiten. Obgleich sich die Storys ohne weiteres als kurze, knackige Horror-Bonmots genießen lassen, reicht der ausführliche Anhang – man kann ihn als Markenzeichen des Verlags nicht genug preisen – abermals hilfreiche Instrumente zur Vertiefung in die folkloristischen Charakteristika.

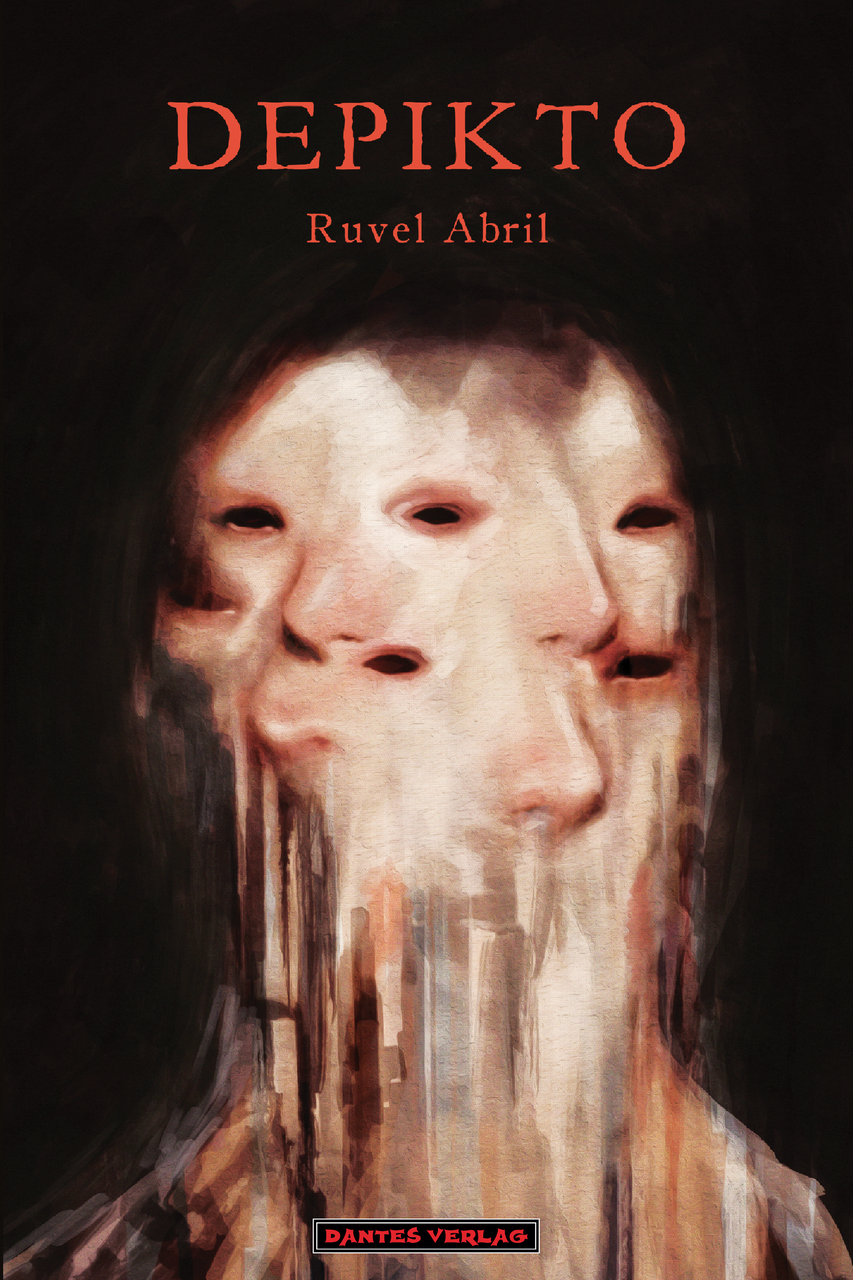

Was macht die Kunst? – „Depikto“

Was macht die Kunst? – „Depikto“

Ruvel Abrils Graphic Novel „Depikto“ ist eine im Kunstbetrieb angesiedelte Mystery-Erzählung, die vor allem durch ihr Spiel mit unterschiedlichen Stilen auffällt. Der Maler Paco Lazaro staunt nicht schlecht, als er in seiner Wohnung einen Flyer entdeckt, demzufolge seine Werke in einer Ausstellung präsentiert werden. Doch stammen die Bilder weder von ihm noch hat er die Ausstellung jemals autorisiert. Als er das riesige Museum aufsucht, betritt er ein kafkaeskes Szenario: Die ansonsten mit erfreuter Kennermiene auf seine angeblichen Gemälde blickenden Besucher empfangen ihn mit frenetischem Applaus, und der eine venezianische Maske tragende Kurator begrüßt ihn, als seien sie sich bereits bekannt. Als Lazaros hochschwangere Frau dazukommt, erkunden beide die verwinkelten Gänge, was immer bedrohlichere Züge annimmt, denn in manche Bilder können sie buchstäblich eintauchen. Langsam kristallisiert sich heraus, dass sie Lazaros verdrängten Erinnerungen auf der Spur sind. Zeichner Ruvel Abril setzt auf einen multiästhetischen Sog, der von einer verzerrten Fischaugenoptik bis zu Referenzen auf Klassiker des Surrealismus reicht und in Lazaros Abstieg in ein Escher’sches Treppenlabyrinth kulminiert – jeder Schicht ihren eigenen Stil in diesem klaustrophobischen Ritt durch die Bewusstseinsebenen.

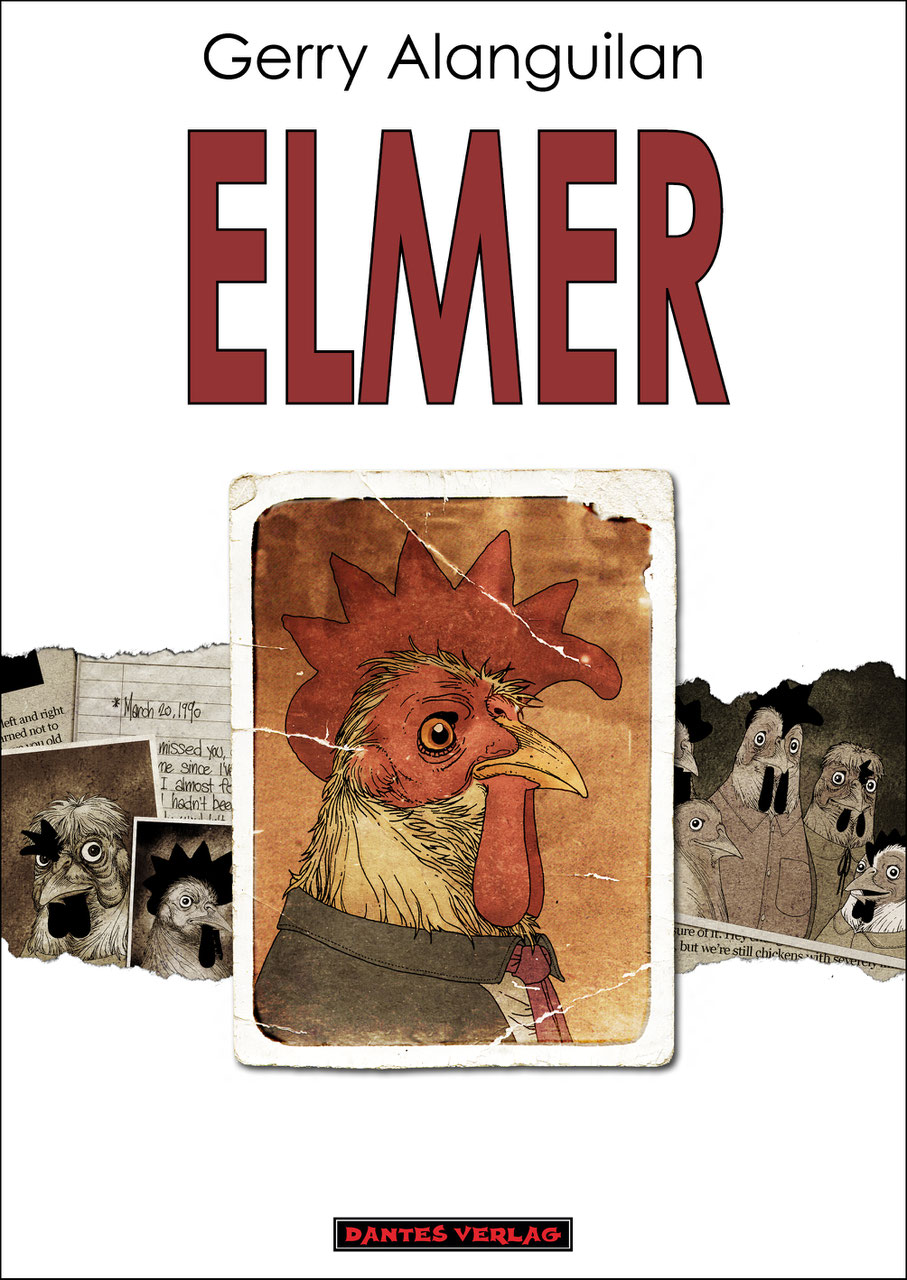

Ich wollt, ich wär kein Huhn – „Elmer“

Ich wollt, ich wär kein Huhn – „Elmer“

Mit Gerry Alanguilans „Elmer“ aus dem Jahr 2006 hat der Dantes Verlag ein veritables Meisterwerk veröffentlicht. Alanguilan, 2019 mit gerade mal 51 Jahren gestorben, wird hiesigen Comic-Spezialisten durch seine Mitarbeit an zahlreichen Marvel- und DC-Superheldenserien bekannt sein. Seine selbstverlegte, aus vier Heften bestehende Graphic Novel „Elmer“ (144 Seiten, 18 Euro) ist offenkundig eine Herzensangelegenheit gewesen. Eine Fabel, eine Parabel, eine verzweifelte Passage aus einer Welt, in der Hühner in den späten 1970ern schlagartig ein Bewusstsein erlangt haben und nach langwierigen blutigen politischen Entwicklungen dem Menschen gleichgestellt sind. Wie schwierig sich diese Annäherung gestaltet, wird anhand einer traurigen Familiengeschichte gezeigt. Der Vater, die besagte Elmer-Figur, stirbt und hinterlässt seinem Sohn Jake, der den Menschen nicht traut, ein umfangreiches, chronologisch geführtes Buch mit seinen Erinnerungen aus der grausamen Frühzeit dieses Autonomieprozesses. Hass, Missgunst, Brutalität, eine Abfolge aus Fort- und Rückschritten entblättert sich auf den kompakt komponierten Comicseiten, die voller kluger Beobachtungen den Rassismus, die Xenophobie, die Genozide der Menschen adressieren. Die Form ist so offen, das kein konkreter Konflikt benannt wird, es ist vielmehr die Universalität des Gezeigten, was der Story die bittere Qualität verleiht. Das führte zu Eisner-Award-Nominierungen und zu einem Eintrag in die Empfehlungsliste der 100 besten Comics des 21. Jahrhunderts des Comicfestivals Angoulême. Und zu einer der wichtigsten deutschen Comic-Veröffentlichungen des Jahres.

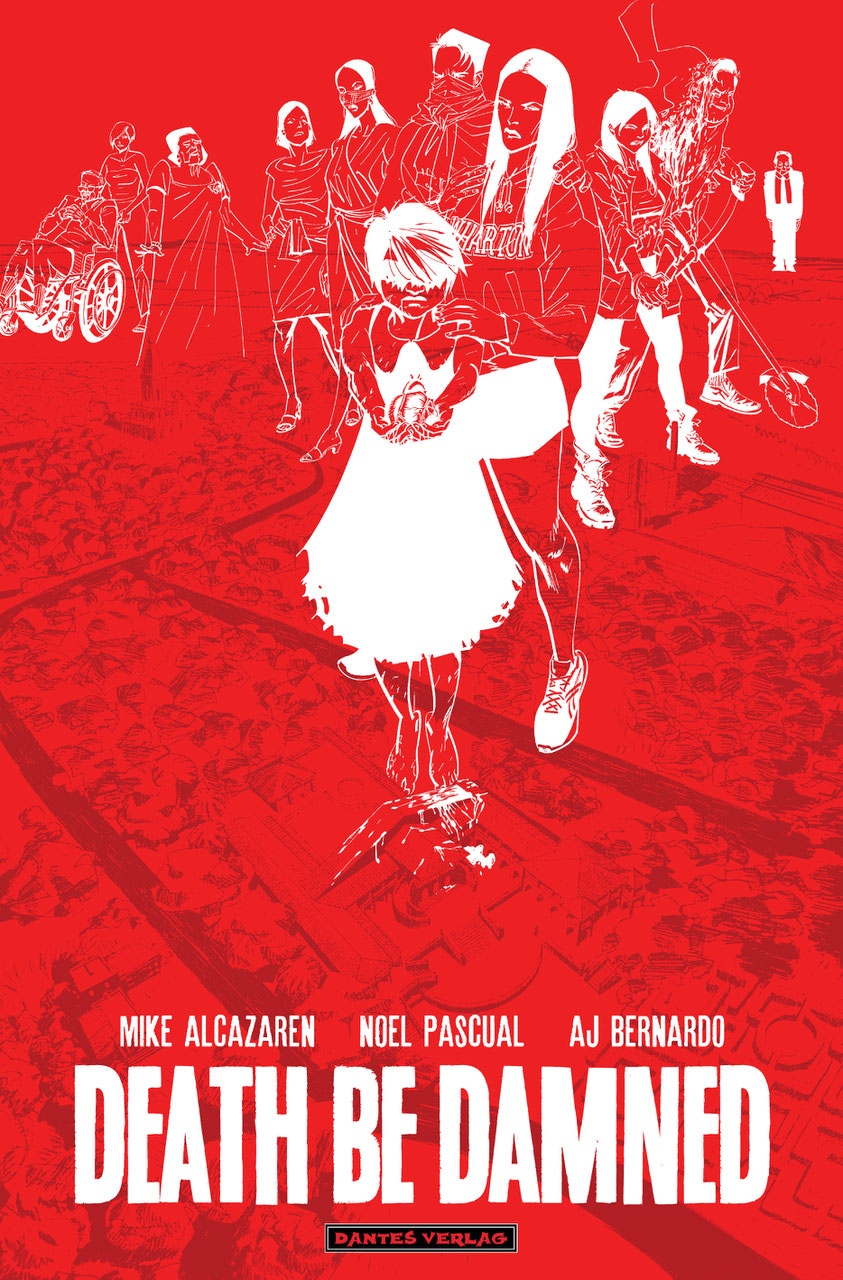

Zombies im Landhaus – „Death be Damned“

Zombies im Landhaus – „Death be Damned“

„Death be Damned“ (236 Seiten, 25 Euro) ist eine Zombie-Schlachtplatte aus der Romero-Schule. Die Untoten fallen in rasender Geschwindigkeit über die Gäste einer Elite-Party im Hinterland her, einem abstoßenden Trupp aus korrupten Politiker*innen und gewissenlosen Geschäftsleuten, und unschwer ist die Zombiemeute als rasender Sturm der Subalternen konnotiert. Die schwarz-weiß-rote, krude ins Expressionistische neigende Grafik ist nicht immer leicht zu entschlüsseln, und auch die Zombieerzählung als politische Allegorie wird die nächsten Jahre womöglich erst mal nur noch als Parodie oder Hybrid funktionieren. Hier wird sie noch mal für ein postkoloniales Inferno genutzt. Trotzdem ist diese Veröffentlichung – abermals sorgfältig ediert mit einem Glossar des Übersetzers, in dem landesspezifische Besonderheiten der Text- und Bildebene vermittelt werden – als Kennenlernangebot einer hier nahezu unbekannten Comicszene per se interessant.

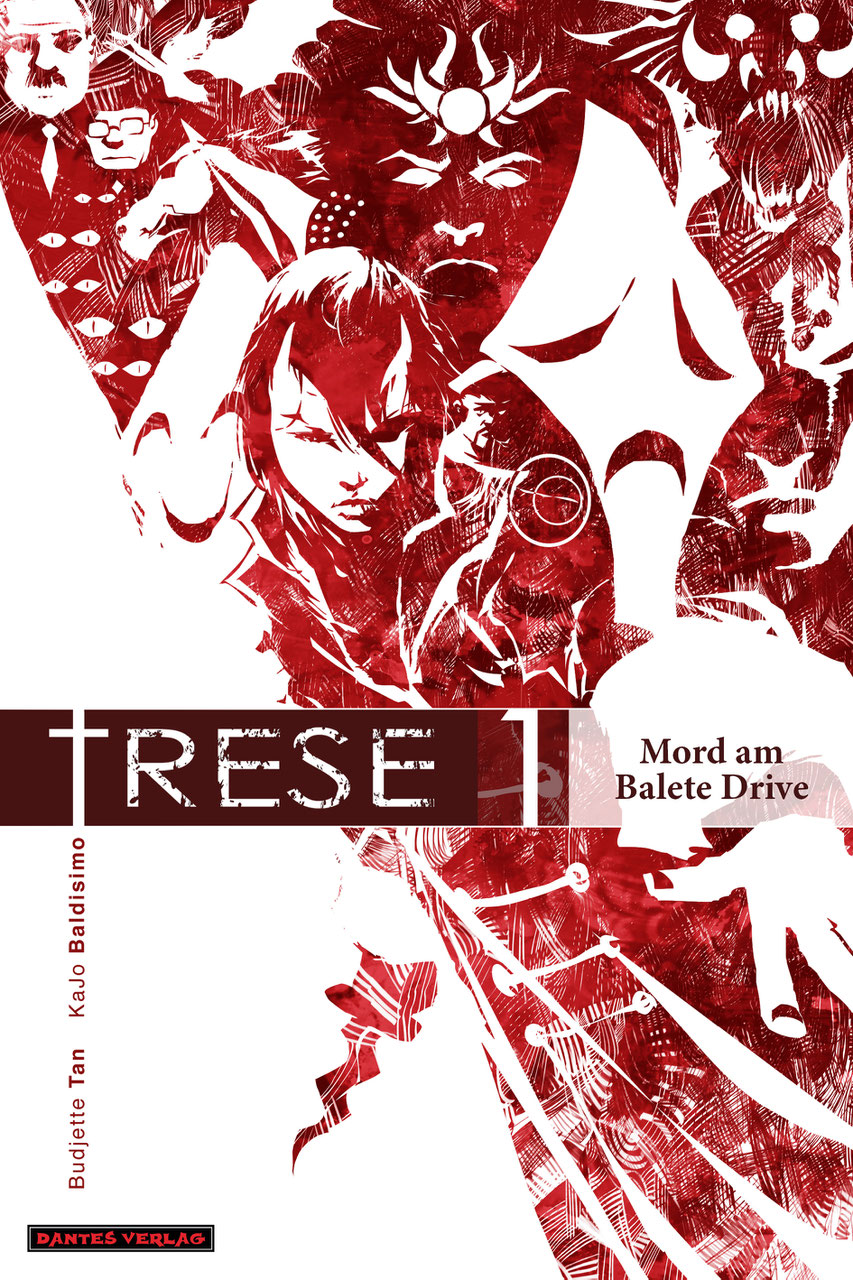

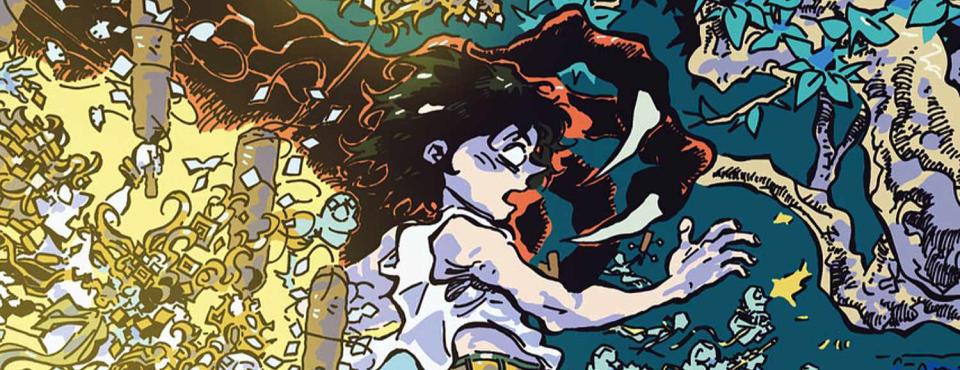

Im Großstadtdschungel – „Trese“

Im Großstadtdschungel – „Trese“

Zu den den größten Erfolgsgeschichten des philippinischen Comics gehört gewiss die Horrorserie „Trese“, die vor 20 Jahren in Form fotokopierter und handgetackerter DIN A5-Zines mit viel DIY-Ethos ihren Anfang nahm, 2007 für eine Paperback-Ausgabe im Verlag Visprint Publishing überarbeitet und 2021 als Netflix-Anime-Serie adaptiert wurde, was dann wiederum zu einer US-amerikanischen Veröffentlichung führte. Die Idee ähnelt Neil Gaimans „American Gods“ mit einem, zumindest anfangs, serielleren Rahmen: In Manila löst die knallharte Ermittlerin Alexandra Trese für die Polizei alle Fälle, die den Bereich des Übernatürlichen berühren. Die Wesen, denen sie dabei begegnet – von Solitären klassischen Zuschnitts bis zu organisierten Clans und Banden, die sich unerkannt unter den Menschen bewegen –, stammen aus der Mythengeschichte des Landes: Die Aswang, Tikbalang, Duwende, Seghen usw. lässt Autor Budjette Tan auf den urbanen Raum prallen und erzählt die überirdischen Kollisionen mit einer Verve, die auf den langen Atem setzt. Die einzelnen Storys fügen sich im Laufe der bislang auf Deutsch erschienenen drei Bände (144/144/184 Seiten, 18/18/20 Euro), sieben sollen es werden, zu einem ersten Zyklus – das Modell der Superheldengeschichten, dem auch Kajo Baldisimos vor Dynamik strotzender Strich, der die Bewunderung des Künstlers für David Mazzucchelli nicht verhehlt, perfekt anverwandt ist. Ebenso ist diese Ausgabe editorisch erneut eine Glanzleistung: Jeder Band ist von Vor- und Nachworten der Macher und befreundeter Künstler sowie mehrseitigen Anmerkungen des Übersetzers so gewissenhaft gerahmt, dass man neben dem Informationsangebot auch dem Handwerk des Übersetzens selbst ein Podest geschaffen hat.

Kommentare