Ist das unsere Zukunft?

Eine Leseprobe aus Paolo Bacigalupis Meisterwerk „Biokrieg“

2010 feierte Paolo Bacigalupi mit „Biokrieg“ (im Shop) seinen internationalen Durchbruch als Schriftsteller. Die Geschichte über außer Kontrolle geratene Märkte, die Profitgier der global agierenden Großkonzerne und die Jagd auf genetisch unverseuchte Lebensmittel faszinierten Leser und Kritiker gleichermaßen. Für „Biokrieg“ wurde Paolo Bacigalupi mit dem Hugo und dem Nebula Award ausgezeichnet und vom Time Magazine unter die zehn besten Romane des Jahres gewählt. Angesichts von Ressourcenknappheit, Food Engineering und den sich immer drastischer abzeichnenden Folgen des Klimawandels, hat „Biokrieg“ auch ein knappes Jahrzehnt nach seiner Erstveröffentlichung nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Deshalb ist der Roman nun noch einmal in der Reihe „Meisterwerke der Science-Fiction“ erschienen.

1

»Nein! Ich will keine Mangostan.« Anderson Lake beugt sich vor und deutet mit dem Finger. »Ich möchte die da. Kaw pollamai nee khap. Die mit der roten Haut und den grünen Borsten.«

Die Bäuerin lächelt, bleckt dabei die Zähne, die ganz schwarz sind vom Betelnusskauen, und zeigt auf eine Pyramide von Früchten, die neben ihr aufgehäuft sind. »Un nee chai mai kha?«

»Genau, die da. Khap.« Anderson nickt und zwingt sich ebenfalls zu einem Lächeln. »Wie heißen die denn?«

»Ngaw.« Sie spricht das Wort besonders deutlich

aus, damit der Fremde es versteht, und reicht ihm eine Kostprobe.

Anderson nimmt die Frucht und runzelt die Stirn. »Ist die neu?«

»Kha.« Sie nickt bekräftigend.

Anderson dreht die Frucht in der Hand hin und her und betrachtet sie eingehend. Sie gleicht eher einer knallbunten Seeanemone oder einem pelzigen Kugelfisch; mit ihren feinen grünen Ranken liegt sie rau in seiner Hand. Die Haut hat den bräunlich roten Farbton von Rostwelke. Als er jedoch daran riecht, kann er keine Anzeichen von Fäulnis wahrnehmen. Trotz ihres Aussehens ist sie allem Anschein nach völlig in Ordnung.

»Ngaw«, wiederholt die Bäuerin, und dann, als könnte sie seine Gedanken lesen: »Neu. Keine Rostwelke.«

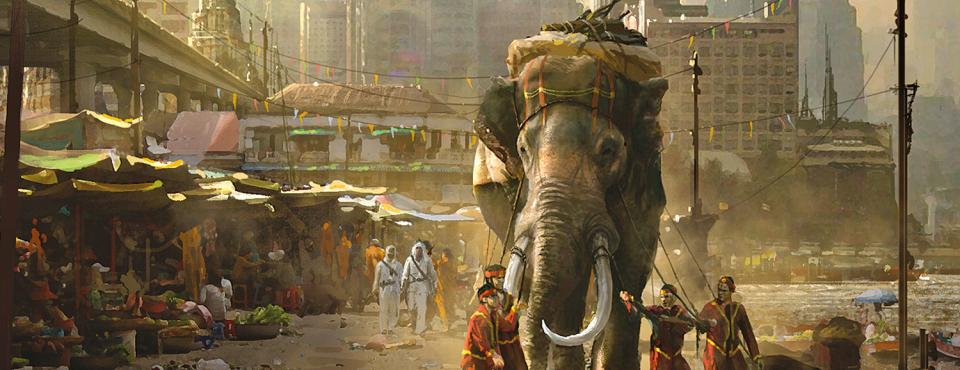

Anderson nickt geistesabwesend. Obwohl es noch früh am Morgen ist, herrscht auf der Markt-Soi bereits geschäftige Betriebsamkeit. Entlang der Gasse verbreiten Berge von Durianfrüchten ihren durchdringenden Geruch. In mit Wasser gefüllten Bottichen zappeln Rotflossen-Plaa und Schlangenkopffische. Planen aus Palmölpolymer mit handgemalten Bildern von den Klippern der Handelskompanien und dem Antlitz der verehrten Kindskönigin werfen ihren Schatten auf den Markt und drohen unter der Hochofenhitze der tropischen Sonne nachzugeben. Ein Mann drängelt sich vorbei, in den Händen Hühner mit zinnoberrotem Kamm, die – auf dem Weg zur Schlachtbank – wütend gackern und mit den Flügeln schlagen. Frauen in farbenfrohen Pha Sin feilschen lächelnd mit den Händlern um den Preis von illegalem U-Tex-Reis oder einer neuen Tomatensorte.

Anderson berührt das alles nicht.

»Ngaw«, wiederholt die Frau, um Aufmerksamkeit heischend.

Die langen Borsten der Frucht kitzeln ihn auf der Handfläche – eine Herausforderung, ihre Herkunft auszumachen. Ein weiterer Erfolg thailändischer Genhacker, genau wie die Tomaten, die Auberginen und die Chilis, die es an den Ständen hier in Hülle und Fülle gibt. Als würden die Prophezeiungen der grahamitischen Bibel eintreten. Als würde sich der heilige Franziskus voller Unruhe in seinem Grab regen, um alsbald über das Land zu schreiten und den Menschen die im Laufe der Geschichte verlorenen Kalorien wiederzubringen.

Und mit Trompeten wird er kommen, und Eden wird wiederkehren …

Anderson streicht mit dem Finger über die seltsame Frucht.

Kein Geruch nach Cibiskose. Keine Anzeichen von Rostwelke. Kein genmanipulierter Rüsselkäfer hat auf der Haut seine Spuren hinterlassen. Blumen und Gemüse, die Bäume und die Früchte der Welt bilden die Geografie von Andersons Geist, und doch findet er nirgendwo einen Wegweiser, der ihm hilft, das, was er in der Hand hält, zu identifizieren.

Ngaw. Ein Rätsel.

Er mimt, dass er gerne davon probieren würde, und die Bäuerin greift nach der Frucht. Ihr brauner Daumen reißt mühelos die borstige Schale auf, und darunter kommt blasses Fruchtfleisch zum Vorschein. Mit ihrem durchscheinenden Aussehen und den feinen Äderchen könnte es sich genauso gut um eine der Silberzwiebeln handeln, wie sie bei wissenschaftlichen Konferenzen in Des Moines in Martinis serviert werden.

Die Bäuerin reicht ihm die Frucht zurück. Anderson riecht zögerlich daran. Atmet den süßen Blumenduft ein. Eine Ngaw. Die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und die es gestern auch noch nicht gab. Gestern hat kein einziger Stand in Bangkok diese Früchte feilgeboten. Aber jetzt – jetzt sitzt die schmutzige Frau zwischen hohen Pyramiden davon im spärlichen Schatten ihrer Plane. Um den Hals trägt sie ein goldglänzendes Amulett, von dem ihm der Märtyrer Phra Seub zuzwinkert – ein Talisman, der vor den Agrarseuchen der Kalorienkonzerne schützen soll.

Wenn er die Frucht doch nur in ihrer natürlichen Umgebung beobachten könnte, wie sie an einem Baum hängt oder sich unter den Blättern irgendeines Busches versteckt! Würde er über mehr Informationen verfügen, könnte er vielleicht Gattung und Familie erraten, eine Ahnung der genetischen Abstammung erhaschen, die das Königreich Thailand da auszugraben versucht; aber es gibt keine weiteren Hinweise. Anderson steckt sich die schlüpfrige, durchscheinende Kugel in den Mund.

Der Geschmack ist überwältigend – eine Fülle von Süße und Fruchtbarkeit. Die blumige Bombe klebt auf seiner Zunge. Er hat das Gefühl, wieder auf den HiGro- Feldern von Iowa zu sein, wo er als Bauernjunge barfuß zwischen den Getreidehalmen herumrannte und wo ihm ein Agrarwissenschaftler aus dem Midwest Compact sein erstes winziges Lutschbonbon schenkte. Der plötzliche Schock angesichts des vielfältigen Aromas; echten Aromas – etwas, das er bis dahin nicht gekannt hatte.

Die Sonne brennt herab. Die Leute rempeln einander an und feilschen um die Wette. Anderson nimmt von alldem nichts wahr. Er lässt sich die Ngaw auf der Zunge zergehen, kostet mit geschlossenen Augen die Vergangenheit, kostet eine Zeit, bevor Cibiskose, bevor Rostwelke, Krätzenschimmel und der japanische Rüsselkäfer alles ausgelöscht haben.

Unter der unbarmherzigen Hitze der tropischen Sonne, vom Ächzen der Wasserbüffel und dem Schrei sterbender Hühner umgeben, ist er eins mit dem Paradies. Wäre er ein Grahamite, dann würde er jetzt auf die Knie sinken und verzückt danksagen für die Wiederkehr von Eden.

Anderson spuckt die schwarzen Kerne in seine Hand und lächelt. Er hat historische Reiseberichte von Botanikern und Forschern gelesen, von Männern und Frauen, die auf der Suche nach neuen Arten in die tiefste Dschungelwildnis vorgestoßen sind – und trotzdem verblassen ihre Entdeckungen neben dieser Frucht.

Jene Menschen waren alle auf Entdeckungen aus. Er dagegen ist hier auf eine Wiederauferstehung gestoßen.

Die Bäuerin strahlt über das ganze Gesicht – sie ist sich sicher, dass sie etwas verkaufen wird. »Ao gee kilo kha?« Wie viel?

»Sind sie ungefährlich?«, fragt er.

Sie deutet auf das Zertifikat des Umweltministeriums, das neben ihr auf dem Pflaster liegt, und unterstreicht das Datum der Kontrollen mit dem Finger. »Neuste Variante«, sagt sie. »Beste Qualität.«

Anderson studiert die schimmernden Siegel. Wahrscheinlich hat sie die Weißhemden bestochen, um sich einen Teil der Inspektion zu ersparen, die die Resistenz achten Grades gegenüber Rostwelke sowie Widerstandsfähigkeit gegen Cibiskose 111.mt7 und mt8 garantiert hätte. Der Zyniker in ihm mutmaßt, dass das kaum eine Rolle spielt. Die verschlungenen Muster der Plaketten, die in der Sonne glitzern, haben eher symbolischen Charakter – die Leute sollen sich in einer Welt voller Gefahren sicher fühlen können. Falls die Cibiskose erneut ausbricht, werden diese Zertifikate wirkungslos sein. Bei einer neuen Variante sind sämtliche alten Tests völlig unbrauchbar, und dann beten die Leute zu ihren Phra-Seub- Amuletten und den Bildnissen von König Rama XII. oder opfern am Schrein der Stadtsäulen. Ganz gleich, wie viele Plaketten des Umweltministeriums ihr Obst und Gemüse zieren mögen – die Menschen werden sich trotzdem das Blut aus den Lungen husten.

Anderson studiert die schimmernden Siegel. Wahrscheinlich hat sie die Weißhemden bestochen, um sich einen Teil der Inspektion zu ersparen, die die Resistenz achten Grades gegenüber Rostwelke sowie Widerstandsfähigkeit gegen Cibiskose 111.mt7 und mt8 garantiert hätte. Der Zyniker in ihm mutmaßt, dass das kaum eine Rolle spielt. Die verschlungenen Muster der Plaketten, die in der Sonne glitzern, haben eher symbolischen Charakter – die Leute sollen sich in einer Welt voller Gefahren sicher fühlen können. Falls die Cibiskose erneut ausbricht, werden diese Zertifikate wirkungslos sein. Bei einer neuen Variante sind sämtliche alten Tests völlig unbrauchbar, und dann beten die Leute zu ihren Phra-Seub- Amuletten und den Bildnissen von König Rama XII. oder opfern am Schrein der Stadtsäulen. Ganz gleich, wie viele Plaketten des Umweltministeriums ihr Obst und Gemüse zieren mögen – die Menschen werden sich trotzdem das Blut aus den Lungen husten.

Anderson steckt die Kerne der Ngaw ein. »Ich nehme ein Kilo. Nein. Zwei. Song.«

Er reicht der Bäuerin einen Hanfbeutel, ohne auch nur versuchsweise zu feilschen. Was auch immer sie verlangt – es ist zu wenig. Ein solches Wunder ist alle Reichtümer der Welt wert. Ein einziges Gen, das resistent gegen eine Kalorienseuche ist oder Stickstoff effizienter verwertet, lässt die Profite in die Höhe schießen. Er muss sich nur hier auf dem Markt umschauen, um diese Wahrheit bestätigt zu sehen. In der Gasse wimmelt es von Thai, die alles kaufen – gengefledderte Varianten von U-Tex-Reis ebenso wie zinnoberrote Geflügelrassen. Aber all diese Dinge sind Fortschritte von gestern, die auf den älteren gentechnischen Arbeiten von AgriGen, PurCal und Total Nutrient Holdings basieren. Die Früchte einer überkommenen Wissenschaft aus den Katakomben der Forschungslabore des Midwest Compact.

Die Ngaw ist etwas anderes. Die Ngaw kommt nicht aus dem Mittleren Westen. Das Königreich Thailand ist in mancherlei Hinsicht gerissener als andere Nationen. Es blüht auf, während Länder wie Indien und Burma und Vietnam wie Dominosteine umfallen und hungernd um die wissenschaftlichen Errungenschaften der Kalorienmonopole betteln.

Ein paar Leute bleiben stehen, um einen prüfenden Blick auf das zu werfen, was Anderson da kauft. Aber auch wenn er den Preis für zu niedrig erachtet, finden sie ihn offenbar zu hoch und gehen weiter.

Die Frau reicht Anderson die Ngaw, und fast hätte er vor Freude gelacht. Eigentlich dürfte es keine einzige dieser pelzigen Früchte geben; ebenso gut könnte er einen Beutel Trilobiten mit sich herumtragen. Wenn seine Vermutung hinsichtlich der Abstammung der Ngaw zutrifft, stellt sie die Rückkehr einer ausgestorbenen Art dar, die ebenso unglaublich ist, wie wenn ein Tyrannosaurus die Thanon Sukhumvit hinunterschreiten würde. Andererseits trifft das auch auf die Kartoffeln, Tomaten und Chilis zu, die hier überall erhältlich sind, in solch prächtiger Fülle aufgehäuft – die ganze Vielfalt nahrhafter Nachtschattengewächse, wie sie seit Generationen niemand mehr gesehen hat. In dieser ertrinkenden Stadt scheint alles möglich. Obst und Gemüse kehren aus dem Grab zurück, ausgestorbene Blumen blühen entlang der Chausseen, und hinter den Kulissen wirkt das Umweltministerium Wunder – mit Hilfe von lange verloren geglaubtem genetischem Material.

Den Beutel voller Früchte in der Hand, drängt sich Anderson durch die Soi zurück zur Hauptstraße. Hier brodelt der Verkehr – die morgendlichen Pendler verstopfen die Thanon Rhama IX, als hätte der Mekong Hochwasser. Fahrräder und Fahrradrikschas, blauschwarze Wasserbüffel und große, schwerfällige Megodonten.

Als Anderson die Straße erreicht, taucht Lao Gu aus dem Schatten eines zerfallenden Bürohochhauses auf. Behutsam zwickt er die Glut seiner Zigarette ab. Nachtschattengewächse, schon wieder. Sie gedeihen hier überall. Nirgendwo sonst auf der ganzen Welt, aber hier gibt es sie im Übermaß. Lao Gu lässt den Rest seines Tabaks in einer ausgefransten Hemdtasche verschwinden und eilt Anderson zu ihrer Fahrradrikscha voraus. Der alte Chinese ist nur eine in Lumpen gekleidete Vogelscheuche, und trotzdem kann er sich glücklich schätzen. Er lebt, während der Großteil seines Volkes tot ist. Er hat Arbeit, während die anderen malaiischen Flüchtlinge, wie Schlachthühner in die brechend vollen Expansionshochhäuser gepackt, vor Hitze fast umkommen. Lao Gu hat sehnige Muskeln auf den Knochen und genug Geld, um sich hin und wieder eine Singha-Zigarette zu gönnen. Gegenüber den anderen Yellow- Card-Flüchtlingen kann er sich so glücklich schätzen wie ein König.

Lao Gu schwingt sich in den Sattel des Fahrrads und wartet geduldig, bis Anderson hinter ihm auf den Fahrgastsitz geklettert ist. »Ins Büro«, sagt Anderson. »Bai khap.« Dann wechselt er ins Chinesische. »Zou ba.«

Der alte Mann richtet sich auf seinen Pedalen auf, und sie fädeln sich in den Verkehr ein. Um sie herum schellen die Fahrradklingeln wie Cibiskose-Glöckchen, wütend über das neue Hindernis. Lao Gu schenkt ihnen keine Beachtung und schlängelt sich durch den Verkehrsstrom.

Anderson greift nach einer weiteren Ngaw, beherrscht sich dann aber. Er sollte sie sich aufsparen. Sie sind zu wertvoll – er darf sie nicht wie ein gieriges Kind hinunterschlingen. Die Thai haben einen Weg gefunden, die Vergangenheit zu exhumieren, und er hat nichts anderes im Sinn, als sich an den Beweisen gütlich zu tun! Er trommelt mit den Fingern auf den Beutel und ringt um Selbstdisziplin.

Um sich abzulenken, kramt er seine Schachtel Zigaretten hervor und zündet sich eine an. Er inhaliert den Tabaksqualm, genießt den Geschmack und erinnert sich an seine Überraschung darüber, wie erfolgreich das Königreich Thailand geworden war und wie weit sich die Nachtschattengewächse verbreitet hatten. Während er raucht, denkt er an Yates. Wie enttäuscht der Mann doch war, als sie einander gegenübersaßen und die wiederbelebte Vergangenheit zwischen ihnen schwelte.

Paolo Bacigalupi: „Biokrieg“ ∙ Roman ∙ Aus dem Amerikanischen von Hannes Riffel und Dorothea Kallfass ∙ Wilhelm Heyne Verlag, München 2019 ∙ 608 Seiten ∙ Preis der Print-Ausgabe € 10,99 (im Shop)

Kommentare