Nach der Katastrophe

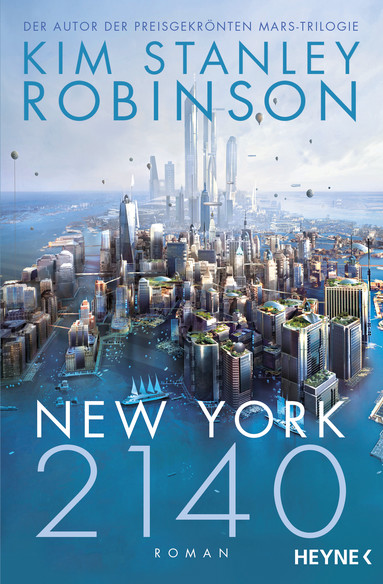

Eine erste Leseprobe aus Kim Stanley Robinsons neuem Meisterwerk „New York 2140“

In seinem Epos „New York 2140“ (im Shop) nimmt uns Kim Stanley Robinson mit in die nahe Zukunft. In hundert Jahren ist unsere Welt eine andere geworden, gewaltige Flutwellen haben die Küstenstädte überschwemmt und New York in eine Art riesiges Venedig verwandelt. Doch in der Stadt, die niemals schläft, geht das Leben nach der Katastrophe genauso weiter wie zuvor. Profit ist das Einzige, das in der Weltmetropole zählt, und das Streben nach Erfolg ist das, was Robinsons Figuren antreibt. Einer von ihnen ist der erfolgreiche Börsenmakler Franklin.

FRANKLIN

Oft ist mein Kopf voller Zahlen. Während ich darauf wartete, dass dieser miesepetrige Supervisor meinen Wasserläufer freigab, der die Nacht wie immer unter der Bootshausdecke verbracht hatte, betrachtete ich die kleinen Wellen, die am großen Tor leckten, und fragte mich, ob sich ihre Schwankungen wohl mit dem Black-Scholes- Modell beschreiben ließen. Die Kanäle waren wie eine Wellentankdemonstration in einem nie endenden Physikkurs: Rückflussinterferenzen, die Krümmung einer Welle um einen rechten Winkel, die Ausbreitung einer Welle, die durch eine Verengung strömt, und so weiter. Und gleichzeitig regten sie zu Gedanken über die Funktionsweise von Liquidität im Finanzwesen an.

So missmutig und träge, wie sich dieser Supervisor gab, hatte ich ziemlich viel Zeit für meine Überlegungen. Parken in New York! Man musste sich eben in Geduld üben. Dann endlich konnte ich in meinen Flitzer einsteigen und fuhr aus dem Bootshaus raus auf das schattige Madison-Square-Bacino. Ein schöner Tag, hell und klar, voller Sonnenlicht, das sich aus Osten durch die Gebäudeschluchten ergoss.

Wie an den meisten Wochentagen ließ ich den Wasserläufer auf der Twenty-Third nach Osten zum East River schnurren. Der Weg durch die südlichen Stadtkanäle wäre zwar kürzer gewesen, aber schon kurz nach Tagesanbruch herrschte auf der Park Avenue Richtung Süden immer ein grauenvoller Verkehr, und am Union-State-Bacino würde es um so schlimmer sein. Außerdem wollte ich ein bisschen fliegen, bevor ich mich an die Arbeit machte. Ich wollte den Sonnenschein auf dem Fluss glitzern sehen.

Auf dem East River war der morgendliche Verkehr ziemlich dicht, aber auf der breiten Südspur gab es noch reichlich Platz, sodass sich der Wasserläufer auf seine sanft gekrümmten Tragflächen erheben und fliegen konnte. Wie immer war der Moment des Abhebens berauschend, als würde man mit einem Wasserflugzeug starten, eine Art nautische Erektion, nach der das Boot auf einem Zauberteppich aus Luft etwa zwei Meter über dem Fluss schwebte und nur die beiden stromlinienförmigen Komposittragflächen unten durchs Wasser schnitten und dabei ständig ihre Form anpassten, um Auftrieb und Stabilität zu maximieren. Ein geniales Boot, das nun auf der Autobahnspur flussabwärts schoss, quer durchs sonnenbeschienene Kielwasser der Lahmärsche, zack-zack-zack, hier hat es jemand eilig, aus dem Weg, ihr kleinen Kähne, ich muss zur Arbeit und mein täglich Brot verdienen.

Wenn mir die Götter wohlgesonnen sind. Möglich, dass ich Verluste einstecke, dass jemand etwas bei mir abzwackt, dass ich vor die Hunde gehe, einen vor die Glocke kriege, hochgehe – so viele Worte dafür! –, aber das alles war in meinem Fall ziemlich unwahrscheinlich, da ich meine Schäfchen immer im Trockenen halte und nicht gerne Risiken eingehe, zumindest im Vergleich zu vielen anderen Händlern dort draußen. Aber die Risiken gibt es wirklich, die Volatilität volatilisiert; tatsächlich ist es die Volatilität, die man nicht in die partiellen Differenzialgleichungen der Black-Scholes-Familie einbinden kann, selbst wenn man sie umgruppiert, um eben diese Eigenschaft zu berücksichtigen. Das ist es ja, worauf die Leute letztendlich ihre Wetten abschließen. Nicht darauf, ob der Preis eines Produkts hoch oder runter geht – die Händler gewinnen in beiden Fällen –, sondern darauf, wie stark er schwankt.

Viel zu schnell brachte mich meine Spritztour flussabwärts vom Pine Canal ab und zu weit nach draußen. Ich schaltete einen Gang zurück, der Wasserläufer senkte sich und wurde wieder zu einem gewöhnlichen Boot. Manche Tragflächenboote platschen wie eine Gans ins Wasser, aber meines setzte mit kaum einem Spritzer auf der Oberfläche auf. Dann wendete ich und schwappte über die Kielwogen einiger großer Kähne hinweg, um anschließend surrend und glucksend in die Stadt einzufahren, ungefähr mit der Geschwindigkeit jener Brustschwimmer, die sich bei ihrem täglichen Selbstmordgruß an die Sonne ins vergiftete Wasser wagten. Seltsamerweise war das Seebad am Pine Canal sehr beliebt. All die alten Leute in ihren Ganzkörperanzügen und mit ihren Gesichtsmasken hofften offenbar, dass die Vorzüge der sportlichen Betätigung die Mischung aus Schwermetallen aufwogen, die sie dabei unweigerlich in sich aufnahmen. Die Liebe eines Menschen zum Wasser, der bereit war, irgendwo in der Umgebung des New Yorker Hafens schwimmen zu gehen, konnte man nur bewundern, und trotzdem machten die Leute genau das – weil Menschen eben in ihren Ideen schwimmen. Eine großartige Eigenschaft der menschlichen Spezies für alle, die mit ihr Handel treiben.

Das New Yorker Büro des Hedgefonds, für den ich arbeite, Water-Price, nimmt den gesamten Pine Tower an der Ecke Water Street und Pine Canal ein. Das Gebäude hatte eine vier Stockwerke hohe Wassergarage; und die große, ehrwürdige Eingangshalle war in diesen Tagen mit Wasserfahrzeugen aller Art gefüllt, die wie Modellschiffe in einem Kinderzimmer hingen. Es war eine Freude zu beobachten, wie sich die Gurte unter den Rümpfen meines Trimarans spannten, als er für den Tag hochgezogen wurde. Ein Parkplatz im Bootshaus war eine nette Sache, wenn auch recht teuer. Dann ging es mit dem Fahrstuhl in den dreizehnten Stock hoch und rüber in die Nordwestecke, wo ich mich in meinem Horst niederließ. Von hier aus konnte ich zwischen den Hochbrücken und den Superwolkenkratzern, die in Upper Manhattan ihren Gehry-Glanz verbreiteten, hindurch nach Midtown blicken. Wie immer begann ich den Tag mit einem Riesenbecher Cappuccino und einem Überblick über die schließenden Märkte in Ostasien und die Mittagsmärkte in Europa. Das globale Schwarmbewusstsein schläft nie, aber es legt auf dem Weg über den Pazifik ein Nickerchen ein, eine halbe Stunde zwischen dem Feierabend in New York und dem Geschäftsbeginn in Schanghai; daher kommt das Wörtchen »Tag« im Handelstag.

Auf meinem Bildschirm waren all die Teile des globalen Gehirns zu sehen, die sich insbesondere mit überschwemmten Küstengebieten befassten, meinem Spezialgebiet. Es war unmöglich, auf einen Blick die unzähligen Graphen, Tabellen, Videofenster, Gesprächsverläufe, Seitenspalten und Randbemerkungen zu erfassen, die auf dem Bildschirm angezeigt wurden, sosehr manche meiner Kollegen das auch vorgaben. Würden sie das alles wirklich auf einmal in sich aufnehmen, würden sie viel zu viel übersehen, und genau genommen übersehen viele von ihnen so einiges, weil sie sich für große Gestalt-Geister halten. Professionelle Selbstüberschätzung, nennt man das. Natürlich kann man einen Blick auf das Gesamtbild erhaschen, aber anschließend muss man wieder langsam machen und die Informationen Stück für Stück verarbeiten. Heutzutage bedeutet das, ständig die Gangart zu wechseln. Mein Bildschirm zeigte eine regelrechte Anthologie von Geschichten, die noch dazu ganz unterschiedlichen Genres angehörten. Ich musste zwischen Haikus und Epen hin und her springen, zwischen Meinungsessays und mathematischen Gleichungen, zwischen Bildungsroman und Götterdämmerung, Statistiken und Tratsch, und alle erzählten mir auf ihre jeweils eigene Art von den Tragödien und Komödien der schöpferischen Zerstörung und zerstörerischen Schöpfung, und auch von der weiter verbreiteten, aber weniger thematisierten schöpferischen Schöpfung und zerstörerischen Zerstörung. Je nach Genre reichte der Zeittakt von den Nanosekunden des Hochgeschwindigkeitshandels bis zu den geologischen Zeitaltern des ansteigenden Meeresspiegels, zerstückelt in Intervalle von Sekunden, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen, Jahren. Es war großartig, in ein derart kompliziertes Gemenge einzutauchen, während man im Hintergrund durch das Fenster Manhattan sah. Zusammen mit dem Cappuccino und dem Flug über den Fluss kam es mir vor, als würde ich Teil einer brechenden Welle. Das Erhabene der Ökonomie!

Auf meinem Bildschirm waren all die Teile des globalen Gehirns zu sehen, die sich insbesondere mit überschwemmten Küstengebieten befassten, meinem Spezialgebiet. Es war unmöglich, auf einen Blick die unzähligen Graphen, Tabellen, Videofenster, Gesprächsverläufe, Seitenspalten und Randbemerkungen zu erfassen, die auf dem Bildschirm angezeigt wurden, sosehr manche meiner Kollegen das auch vorgaben. Würden sie das alles wirklich auf einmal in sich aufnehmen, würden sie viel zu viel übersehen, und genau genommen übersehen viele von ihnen so einiges, weil sie sich für große Gestalt-Geister halten. Professionelle Selbstüberschätzung, nennt man das. Natürlich kann man einen Blick auf das Gesamtbild erhaschen, aber anschließend muss man wieder langsam machen und die Informationen Stück für Stück verarbeiten. Heutzutage bedeutet das, ständig die Gangart zu wechseln. Mein Bildschirm zeigte eine regelrechte Anthologie von Geschichten, die noch dazu ganz unterschiedlichen Genres angehörten. Ich musste zwischen Haikus und Epen hin und her springen, zwischen Meinungsessays und mathematischen Gleichungen, zwischen Bildungsroman und Götterdämmerung, Statistiken und Tratsch, und alle erzählten mir auf ihre jeweils eigene Art von den Tragödien und Komödien der schöpferischen Zerstörung und zerstörerischen Schöpfung, und auch von der weiter verbreiteten, aber weniger thematisierten schöpferischen Schöpfung und zerstörerischen Zerstörung. Je nach Genre reichte der Zeittakt von den Nanosekunden des Hochgeschwindigkeitshandels bis zu den geologischen Zeitaltern des ansteigenden Meeresspiegels, zerstückelt in Intervalle von Sekunden, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Quartalen, Jahren. Es war großartig, in ein derart kompliziertes Gemenge einzutauchen, während man im Hintergrund durch das Fenster Manhattan sah. Zusammen mit dem Cappuccino und dem Flug über den Fluss kam es mir vor, als würde ich Teil einer brechenden Welle. Das Erhabene der Ökonomie!

Den Ehrenplatz in der Mitte meines Bildschirms nahm die Planet- Labs-Weltkarte ein, die den Meeresspiegel auf Grundlage von Echtzeit-Laser-Altimetrie millimetergenau anzeigte. Dort, wo der Meeresspiegel höher lag als im Durchschnitt des letzten Monats, war er rot eingefärbt, dort, wo er niedriger lag, blau, und grau dort, wo sich nichts verändert hatte. Täglich veränderten sich die Farben und zeigten so an, wie das Wasser im Schwerkraftgriff des Mondes umherschwappte, wie es den vorherrschenden Strömungen folgte, wie es vom Wind gepeitscht wurde, und so weiter. Dieses ständige Ansteigen und Absinken wurde inzwischen geradezu zwanghaft genau gemessen, was angesichts der Traumata des letzten Jahrhunderts und der alles andere als unwahrscheinlichen zukünftigen Traumata nur verständlich war. Nach der Zweiten Welle hatte sich der Meeresspiegel im Großen und Ganzen stabilisiert, doch es gab nach wie vor eine Menge Antarktis-Eis, das kurz vor dem Abbruch stand, weshalb vergangene Verläufe nicht für die Zukunft garantierten.

Und natürlich wetteten die Leute auf den Meeresspiegel. Er diente dabei schlicht und einfach als Index, und man konnte sagen, dass die Leute »in ihn« investierten oder sich »gegen ihn« absicherten, man konnte sagen, dass sie auf ihn »long« oder »short« gingen, aber letztlich schloss man immer eine Wette ab. Ansteigen, stabil bleiben oder fallen. Eine einfache Sache, doch das war nur der Anfang. Der Meeresspiegel war mit all den anderen Gütern und Derivaten verbunden, auf die gewettet wurde, einschließlich der Wohnraumpreise, die fast so unkompliziert waren wie der Meeresspiegel. So spiegelte der Case-Schiller-Index die Entwicklung der Wohnraumpreise wieder, weltweit bis hin zu einzelnen Vierteln und auf allen Ebenen dazwischen, und auch darauf wetteten die Leute.

Einen Wohnraumindex mit dem Meeresspiegel zu verbinden war eine von mehreren möglichen Perspektiven auf die überfluteten Küsten, und das war der Kern meiner Arbeit. Mein Gezeitenzonen-Immobilien-Preisindex war WaterPrice’ stolzer Beitrag zur Chicagoer Börse, und Millionen verwendeten ihn als Orientierungshilfe bei Investitionen, die in die Billionen gingen. Das hatte eine große Werbewirkung für meinen Arbeitgeber und war der Grund dafür, dass meine Aktien hier im Haus ziemlich gut standen.

Aber so schön das alles war, damit es auch wie geschmiert weiterlief, musste der GIPI funktionieren, was hieß, dass er genau genug sein musste, damit Leute, die ihn vernünftig anwendeten, Geld machen konnten. Neben der alltäglichen Jagd nach kleinen Spreads, und während ich die Kauf- und Verkaufsoptionen durchsah und überlegte, ob ich eine davon wahrnehmen wollte, und während ich nebenher die Wechselkurse im Blick behielt, suchte ich also ständig nach Möglichkeiten, die Genauigkeit meines Indexes zu erhöhen. Der Meeresspiegel bei den Philippinen war um zwei Zentimeter gestiegen, ein Riesending, die Leute gerieten in Panik – ohne den Taifun zu bemerken, der sich tausend Kilometer weiter südlich zusammenbraute. Ich nahm mir einen Moment, um ihre Angst zu kaufen, bevor ich den Index anpasste, um die Erklärung dafür zu berücksichtigen. Hochgeschwindigkeits-Geofinanz – das größte aller Spiele!

Irgendwann in der Traumzeit jener nachmittäglichen Börsensession, die realweltistisch lediglich von dem Bedürfnis, kurz zu pinkeln und etwas zu essen, unterbrochen wurde, flackerte die Chatbox in der linken unteren Ecke meines Bildschirms auf, und ich sah eine Nachricht von meinem Börsenfreund Xi in Schanghai.

Hey, Herr der Gezeitenzone! Ganz schöner Flash Bite letzte Nacht, was war da?

Keine Ahnung, tippte ich. Wo kann ich das sehen?

CB

Tja, die Chicagoer Börse ist die größte Terminbörse des Planeten, deshalb war das kein besonders vielsagender Hinweis darauf, wo sich dieser Flash Bite ereignet hatte, doch dann tippte ich ein bisschen rum und stellte fest, dass tatsächlich der gesamte Handel an der Chicagoer Börse einen kurzen, aber kräftigen Schock erlitten hatte. Um Mitternacht herum hatte so ziemlich jeder Abschluss ein bis zwei Prozentpunkte eingebüßt, was genügte, um die meisten davon von der Gewinn- in die Verlustzone zu bringen. Aber eine Sekunde später war es zu einem ebenso plötzlichen Anstieg gekommen. Wie bei einem Mückenstich, den man erst danach am Jucken bemerkt.

WTF?, schrieb ich Xi – What the fuck?

Exaktamundo! Erdbeben? Gravitationswelle? Du Herr der Gezeitenzone erleuchte mich!

WIGKIAN, schrieb ich zurück – Würde ich gerne, kann ich aber nicht. Das sagen Börsenhändler dauernd zueinander, entweder im Ernst oder um sich rauszureden. In diesem Fall hätte ich es ihm wirklich gerne erklärt, wenn ich gekonnt hätte, aber ich konnte es nicht, und während sich der Tag dem Ende zuneigte, forderten andere dringende Angelegenheiten meine Aufmerksamkeit. Die Quelle des Lichts, das auf das reale Manhattan draußen vor meinem Fenster fiel, war von rechts nach links gewandert, und Europa hatte inzwischen geschlossen, Asien würde in Kürze öffnen, Anpassungen mussten vorgenommen, Geschäfte abgeschlossen werden. Ich gehörte nicht zu den Händlern, die jeden Abend die Bücher schlossen, aber es war mir lieber zu wissen, zumindest bei den größten offenen Risiken, woran ich war. Also konzentrierte ich mich auf die entsprechenden Posten und versuchte, einen Schlusspunkt zu finden.

Etwa eine Stunde später kam ich wieder zu mir. Zeit, sich nach draußen zu begeben und durch den Feierabendverkehr zu tuckern, solange die Sonne noch aufs Wasser schien, raus auf den Hudson zu fahren und nach Norden zu sausen, um mir all die Zahlen und den Klatsch und Tratsch aus dem Kopf zu pusten. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Heute waren es etwa sechzigtausend gewesen – laut Schätzung der kleinen Programmleiste in der oberen rechten Ecke meines Bildschirms.

Ich hatte eine Option auf mein Boot für 16 Uhr, und es gelang mir mit einem Anruf, sie auf 15 Uhr 55 zu bugsieren. Als ich unten im Bootshaus ankam, lag es bereits abfahrbereit im Wasser, und der Hafenmeister nickte lächelnd, als ich ihm sein Trinkgeld gab. »Mein Franklin Franklin!«, sagte er wie immer. Ich hasse es zu warten.

Raus auf den überfüllten Kanal. Die anderen Boote im Finanzdistrikt waren größtenteils Wassertaxis und Privatboote wie meines, aber es gab auch große alte Vaporettos, die von Pier zu Pier tuckerten und mit Arbeitern vollgestopft waren, die man früh genug herausgelassen hatte, damit sie noch die letzte Stunde Tageslicht mitbekamen. Ich musste also die Augen offenhalten, durch Lücken schlüpfen, auf dem Kielwasser anderer Schiffe surfen, mich schräg durchfädeln, Abkürzungen suchen. Wenn Vaporettos aneinander vorbeifahren, werden sie aus Höflichkeit langsamer, um ihr Kielwasser zur verkleinern; private Boote dagegen beschleunigen.

Zur Hauptverkehrszeit kann es da ziemlich nass werden, aber mein Wasserläufer hat eine transparente Blase, die ich über das Cockpit ziehen kann, und wenn es entsprechend wild zugeht, bringe ich sie zum Einsatz. An diesem Nachmittag fuhr ich über den Malden zum Church Canal, dann über den Warren zum Hudson River.

Und dann raus auf den großen Fluss. Ein später Herbstnachmittag, das schwarze Wasser glatt über der ansteigenden Flut, ein Streifen Sonnenlicht, der genau durch die Mitte auf mich zu glitzerte. Auf der anderen Seite die Superwolkenkratzer von Hoboken, wie eine ausgefranste Süderweiterung der Palisades, schwarz unter den rosafarbenen Wolkenbäuchen. Die zahlreichen Hafenbars auf der Manhattan-Seite waren proppenvoll mit Leuten, die von der Arbeit kamen und jetzt zu feiern anfingen. Pier 57 war bei ein paar Leuten, die ich kannte, gerade sehr beliebt, also fuhr ich in die Marina südlich davon ein, die sehr teuer, aber dafür praktisch gelegen war, vertäute den Wasserläufer und stieg die Treppe hoch, um mitzufeiern. Zigarren und Whiskey und im Sonnenuntergang über dem Fluss Frauen anschauen; das alles versuchte ich zu lernen, weil ich in meiner Jugend nur Sonnenuntergänge über der Prärie gekannt hatte.

Ich hatte mich gerade zu meinen Bekannten gesellt, als eine Frau auf den alten Delta-Hedging-Guru Pierre Wrembel zuhielt. Ihr schwarzes Haar schimmerte im horizontal einfallenden Licht wie eine Rabenschwinge. Sie sah den berühmten Investor direkt an und hielt der Macht ihre Schönheit entgegen, was vermutlich üblicher war, als der Macht die Wahrheit entgegenzuhalten, und auf jeden Fall mehr Wirkung zeigte. Sie hatte breite Schultern, muskulöse Arme, hübsche Titten. Sie sah wirklich toll aus. Ich schlenderte an die Bar, um mir so wie sie einen Weißwein zu holen. Bei solchen Gelegenheiten ist es am besten zu schlendern, sich im Kreis durch den Raum zu bewegen, sich zu vergewissern, dass der erste Eindruck zutreffend war. Man kann so viel feststellen, wenn man weiß, wie man richtig hinsieht – das vermute ich zumindest, weil ich nämlich nicht weiß, wie man richtig hinsieht. Aber zumindest versuchte ich es. War sie freundlich gesonnen, unsicher, misstrauisch, entspannt? War sie für jemanden wie mich zu haben? Besser, das vorher in Erfahrung zu bringen. Natürlich war es nie Zeitverschwendung, in einer Bar mit einer schönen Frau zu plaudern, aber ich wollte so viel wie möglich vorher wissen, weil ich, wenn mich eine Frau direkt ansieht, mit hoher Wahrscheinlichkeit einen völligen Bewusstseinsausfall erleide. Ich bin sehr viel besser in Termingeschäften als darin, die Absichten von Frauen zu beurteilen, aber dessen bin ich mir bewusst, und ich versuche, das in Rechnung zu stellen.

Außerdem konnte ich, indem ich sie umkreiste, feststellen, ob sie mir wirklich gefiel. Weil mir nämlich auf den ersten Blick jede Frau gefällt. Ich bin durchaus zu der Aussage bereit, dass jede Frau auf ihre eigene Art schön ist, und meistens ziehe ich durch die Bars von New York und denke einfach nur: Wow, wow, wow. Was für eine Stadt der schönen Frauen. Wirklich, das ist sie.

Meiner Meinung nach sieht man den Menschen ihren Charakter am Gesicht an. Es ist unheimlich: Wir sind in dieser Beziehung alle viel zu nackt, nicht nur buchstäblich, insofern wir unsere Gesichter nicht hinter Kleidung verbergen, sondern auch im übertragenen Sinne, weil uns unser wahrer Charakter vorne auf den Kopf geprägt ist wie eine Landkarte. Eine klar erkennbare Landkarte unserer Seele – und ich halte das ehrlich gesagt für unangemessen. Als lebte man in einer Nudistenkolonie. Das muss so ein Evolutionsding sein, mit Sicherheit irgendeine Art von Anpassungsleistung, aber wenn ich in den Spiegel blicke, könnte ich mir durchaus ein netteres Gesicht wünschen – also wohl auch eine nettere Persönlichkeit. Und wenn ich mich umsehe, denke ich mir: O nein! Zu viel Information! Wir wären besser dran, wenn wir alle wie muslimische Frauen Schleier tragen und nur unsere Augen zeigen würden!

Weil die Augen einem nämlich fast gar nichts sagen. Augen sind nur farbige Gallertklumpen, sie verraten längst nicht so viel, wie ich früher immer dachte. Die Vorstellung, dass die Augen die Fenster zur Seele sind und einem etwas Wichtiges mitteilen, war eine reine Projektion gewesen.

Die Augen dieser Frau waren haselnuss- oder dunkelbraun, genau ließ sich das noch nicht erkennen. Ich stand an der Bar, bestellte mir den Weißwein und sah mich um, ließ meinen Blick umherschweifen und dabei immer wieder zu ihr wandern. Als sie in meine Richtung sah, weil sich die Leute in einer Bar immer umsehen, sprach ich gerade mit dem Barkeeper, meinem Kumpel Enkidu, der von sich behauptete, ein reinblütiger Assyrer zu sein, der sich Inki nennen ließ und dessen Unterarme mit alten, schlechten, grünen Tätowierungen bedeckt waren. Popeye? Eine Dose Spinat? Darüber schwieg er sich aus. Jedenfalls sah er, was ich machte, und mixte weiter Drinks, während er meinem wandernden Blick ein Alibi verschaffte, indem er sich gleichzeitig angeregt mit mir unterhielt. Ja, in drei Stunden würde die Flut am höchsten stehen; später würde er sich nach Staten Island treiben lassen können, ohne dafür auch nur den Motor anzuwerfen. Es war die schönste Zeit des Tages, die Dämmerung unter den verschwommenen Sternen, Licht auf dem Wasser, die Ebbe, das Leuchten der gekappten Staten Towers in der Nacht, blabla, so laberten wir und sahen uns dabei entweder um oder arbeiteten oder tranken. Liebe Güte, sah diese Frau gut aus. Hoheitlich, hoch aufgerichtet wie eine Volleyballspielerin kurz vor dem Absprung. Ein geschmeidiger, mühelos ausgeführter Schmetterball direkt in mein Gesicht.

Als sie sich schließlich zu meinen Bekannten gesellte, stahl ich mich heran, um »Hallo allerseits« zu sagen, und meine Freundin Amanda stellte mich denen vor, die ich noch nicht kannte: John und Ray, Evgenia und Paula, und die Königliche hieß Joanna.

»Schön, dich kennenzulernen, Joanna«, sagte ich.

Sie nickte belustigt, und Evie sagte: »Komm schon, Amanda, du weißt doch, dass Jojo es nicht mag, wenn man sie Joanna nennt.«

»Schön, dich kennenzulernen, Jojo«, sagte ich und versetzte Amanda dabei einen gespielten Ellbogenstoß in die Rippen. Gut: Jojo lächelte. Sie hatte ein hübsches Lächeln, und ihre Augen waren hellbraun, mit Iriden, die wie mehrere Brauntöne in einem Kaleidoskop aussahen. Ich erwiderte ihr Lächeln, während ich versuchte, über all diese Schönheit hinwegzukommen. Ich versuchte, locker zu bleiben. Komm schon, sagte ich mir ein wenig verzweifelt, das ist doch genau das, was schöne Frauen bei Männern sehen und verachten, dieser Moment, in dem die Männer in einem Strudel aufgeregter Bewunderung ertrinken. Bleib locker.

Ich gab mir Mühe. Amanda half mir, indem sie mir ebenfalls einen Ellbogenstoß verpasste und sich wegen irgendeiner Option beschwerte, die ich auf dem Hongkonger Anleihenmarkt gekauft hatte. Ich war dabei ihrem Beispiel gefolgt, hatte allerdings zehnmal so viel gekauft. Ob ich sie abziehen wolle, oder war das ein Versehen gewesen? Das war so ein Thema, über das ich den ganzen Tag plaudern konnte, und Amanda und ich kannten uns schon seit Monaten und waren miteinander vertraut. Sie sah auch großartig aus, aber sie war nicht mein Typ. Wir hatten bereits erforscht, was es zwischen uns zu erforschen gab: ein paar Abendessen, eine Nacht im Bett, weiter nichts. Nicht meine Entscheidung, aber ich war auch nicht am Boden zerstört gewesen, als sie behauptet hatte, für die Arbeit ins Ausland zu müssen, und wir getrennte Wege gegangen waren. Natürlich: Ich mag jede Frau, die irgendwann einmal mit mir ins Bett gegangen ist, auf immer und ewig. Solange wir nicht ein Paar geworden sind und nun einander auf immer und ewig hassen. Zuneigung ist schon etwas Seltsames.

»O Mann, sie ist so eine JAP!«, sagte Evie zu John.

»Eine Jap?«, fragte er nichtsahnend.

»Na, komm schon! Eine jüdisch-amerikanische Prinzessin, du Ignorant! Wo bist du denn aufgewachsen?«

»Long Island«, erwiderte John in perfekter, gedehnter Long-Island-Intonation. Das gab einen guten Lacher.

»Wirklich?«, rief Evie ebenso nichtsahnend.

John schüttelte grinsend den Kopf. »Laramie, Wyoming, wenn du es wirklich wissen willst.«

Mehr Gelächter. »Ist das echt eine Stadt? Nicht eher eine Fernsehserie?«

»Es ist eine Stadt! Größer denn je, jetzt, wo die Büffel wieder da sind. In Sachen Büffel sind wir die Meister des Termingeschäftemarkts.«

»Du bist ein Büffel.«

»Genau.«

»Kennst du den Unterschied zwischen einer JAP und einem Eis?«

»Nein?«

»Ein Eis wird warm, wenn man es leckt.«

Mehr Gelächter. Sie waren ziemlich betrunken. Das war vermutlich gut. Jojo war etwas beschwipst, aber nicht betrunken, und ich nicht mal ansatzweise. Ich betrinke mich nie, außer versehentlich, aber wenn ich aufpasse, dann bin ich nie mehr als leicht angeheitert. Ich nippe eine Stunde lang an einem Whiskey und steige dann um auf Ginger Ale und Bitter Lemon. Immer zurechnungsfähig bleiben. Jojo sah aus, als ob sie es genauso halten würde; auf den Weißwein war ein Tonic Water gefolgt. In gewissem Maße war das gut. Aber ein bisschen wild muss eine Frau auch sein. Ich fing ihren Blick ein und deutete mit einer Kinnbewegung zur Bar.

»Soll ich dir was mitbringen?«

Das veranlasste sie zum Grübeln. Sie gefiel mir immer besser.

»Ja, aber ich weiß noch nicht, was«, sagte sie. »Gehen wir mal nachsehen.«

»Mein Kumpel Inki wird uns ein paar Vorschläge machen«, pflichtete ich ihr bei. Lieber Himmel, sie löste mich aus den Klauen des lärmenden Pöbels! Mein Herz machte einen kleinen Satz vor Glück.

Wir standen an der Bar. Sie war ein bisschen größer als ich, obwohl sie keine Schuhe mit Absätzen trug. Mir wurde fast ein wenig schwummerig, als mir das auffiel, und ich stützte die Ellbogen auf die Theke, um aufrecht zu bleiben. Ich mag große Frauen, und ihre Taille war etwa auf Höhe meines Brustbeins. Andere Frauen tragen hohe Absätze, um so auszusehen. Lieber Himmel!

Inki kam zu uns, und wir bestellten auf seine Empfehlung hin etwas Exotisches, das er sich ausgedacht hatte. Was immer. Schmeckte wie bitterer Früchtepunsch. Crème de Cassis war auch mit drin.

»Wie heißt du?«, fragte sie mit einem Seitenblick.

»Franklin Garr.«

»Franklin? Nicht Frank?«

»Franklin.«

»Wie kommst du zu dem Namen?«

»Ben Franklin. Der Held meiner Mutter. Ich bin allerdings nicht ganz so moralisch hochstehend wie er.«

»Wieso, bist du Journalist?«

»Börsenhändler.«

»Ich auch!«

Wir sahen einander an und lächelten ein wenig verschwörerisch.

»Bei wem?«

»Eldorado.«

Liebe Güte, einer der Großen.

»Und du?«, fragte sie.

»WaterPrice«, erwiderte ich, froh darüber, dass wir auch nicht ganz ohne waren. Für eine Weile plauderten wir über die Arbeit, tauschten uns über unsere Firmengebäude, Büroräume, Kollegen, Vorgesetzten und Quants aus. Dann runzelte sie die Stirn.

»Hey, hast du das gestern an der Chicagoer Börse gesehen?«

»Klar.«

»Ist dir dieser Ausreißer aufgefallen? Als einen Moment lang alles verrutscht war?« Sie sah meine überraschte Miene und fügte hinzu: »Also ja!«

»Ja«, sagte ich. »Weißt du, was das war?«

»Nein. Ich hatte gehofft, dass du es weißt.«

Ich konnte nur den Kopf schütteln. Die Sache blieb ein Rätsel, auch jetzt, als ich erneut darüber nachdachte. »Vielleicht hat sich da wer zu schaffen gemacht.«

»Aber wie? Ich meine, in China kann so was passieren, hier auch, aber in Chicago?«

»Ich weiß.« Mir blieb nur ein Schulterzucken. »Merkwürdig.«

Sie nickte und nippte an ihrem Drink. »Wenn das länger so gegangen wäre, hätte es ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt.«

»Stimmt.« Etwa so viel wie das Ende der Welt, aber diese Bemerkung verkniff ich mir lieber. Ich wollte nicht zu früh mit den Witzeleien anfangen. »Vielleicht war es aber auch einfach nur ein Flash Bite.«

»Tja, zumindest war es gleich wieder vorbei. Vielleicht hat da nur wer rumprobiert.«

»Vielleicht«, sagte ich und dachte darüber nach.

Nachdem wir so einen Moment lang schweigend überlegt hatten, mussten wir uns über etwas anderes unterhalten. Es war zu laut zum Nachdenken, und über die Arbeit zu reden machte auch nur Spaß, wenn man seinen Gesprächspartner verstehen konnte, ohne dass er brüllen musste. Es war also an der Zeit, auf die einfachen Dinge zurückzukommen, aber andererseits war sie gerade am Austrinken und wechselte in den Ich-will-jetzt-gehen- Modus, zumindest vermittelte mir das ihre Aura. Ich wollte es nicht vermasseln; das würde keine schnelle Nummer werden, und das wollte ich auch nicht, also war etwas Taktgefühl gefragt, und ich kann durchaus sehr taktvoll sein oder es zumindest versuchen.

»Sag mal, hast du vielleicht Lust, an einem Freitag mal Essen zu gehen, um eine gute Woche zu feiern?«

»Klar, wo?«

»Irgendwo auf dem Wasser.«

Das entlockte ihr ein Lächeln. »Gute Idee.«

»Diesen Freitag?«

»Klar.«

Kim Stanley Robinson: „New York 2140“ ∙ Roman ∙ Aus dem Amerikanischen von Jakob Schmidt ∙ Wilhelm Heyne Verlag, München 2018 ∙ 816 Seiten ∙ Preis des E-Books € 13,99 (im Shop)

Kommentare