Wolkengucken auf der Venus

Die japanische Raumsonde Akatsuki hat auf unserem Nachbarplaneten eine besondere Wolkenformation entdeckt

Es gibt immer wieder Momente, in denen wir in unserem Glauben, etwas verstanden zu haben, einen Dämpfer erhalten. Beispiele aus der Geschichte sind zahlreich: FCKWs waren großartige Treibmittel, bis wir bemerkten, dass sie ein Loch in unsere schützende Ozonschicht fressen. Die klassische Physik schien die Welt zu erklären, bis wir im Lauf des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert Phänomene beobachteten, die ihr widersprachen, und daraufhin die Quantenphysik Einzug in unsere Vorstellung vom Universum fand. Und so weiter.

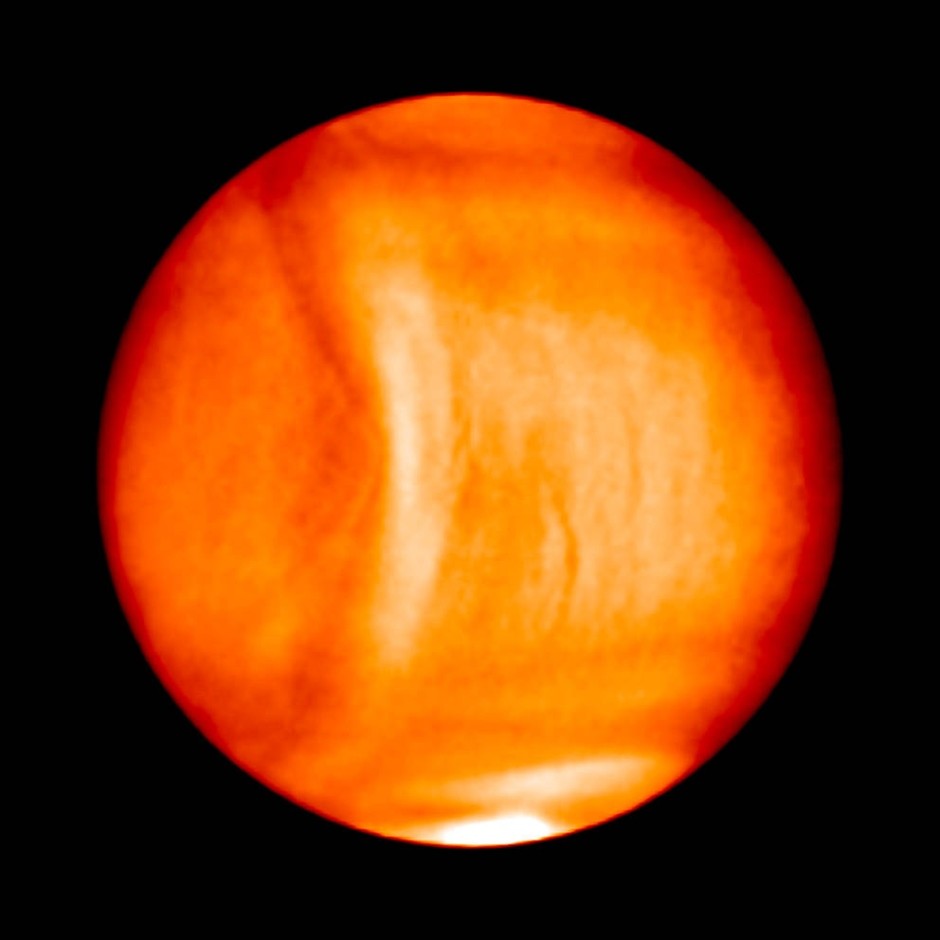

In unserer Erkundung des Weltalls haben wir derartige Aha-Momente ständig, da alle unsere Erkenntnisse auf sehr begrenzten Daten von weit her basieren. Selbst unsere direkten Nachbarplaneten halten noch immer Überraschungen für uns bereit – so geschehen im Laufe des letzten Jahres, als der japanische Orbiter Akatsuki Bilder von der Venus schickte, auf denen man eine rund zehntausend Kilometer lange, sichelförmige Struktur in einer Höhe von fünfundsechzig Kilometern in der ungemütlichen Atmosphäre der Venus sehen konnte, die sich aufgrund ihrer höheren Temperatur auf den Bildern hell abhebt. Nach vier Tagen verlor Akatsuki die weiße Sichel aus dem Blick, und als die Sonde das Gebiet nach gut einem Monat wieder überflog, war sie verschwunden. Da die Atmosphäre der Venus sehr unruhig ist und man dort schon öfter merkwürdige Wolkenformationen entdeckt hat, klingt das zunächst nicht besonders aufregend, doch der Knackpunkt ist: Diese riesige Struktur bewegte sich nicht mit der Atmosphäre. Sie hing einfach ganz ungerührt an der immergleichen Stelle über der Oberfläche unseres Nachbarplaneten. Das ist insbesondere überraschend, da Forscher die Venus stets als sehr turbulent angesehen haben – die Wolken bewegen sich dort im Schnitt mit hundert Metern pro Sekunde.

Das klingt verrückt? Auf den ersten Blick vielleicht, aber schauen wir einmal zurück zur Erde. Wer in gebirgigen Regionen lebt, hat vielleicht schon öfter bänderförmige Wolkenfelder beobachtet, die sich nicht oder nur sehr langsam bewegen. Dieses Phänomen wird „Schwerewelle“ genannt, weil bei seiner Entstehung die Gravitation eine Rolle spielt: Wenn Luft gegen einen Berg strömt, muss sie irgendwie um ihn herum oder darüber weg. Überfließt sie den Berg, muss sie dazu aufsteigen, was allerdings der Schwerkraft gar nicht passt – sie zieht die Luft wieder nach unten. Dadurch entsteht eine Form der Schwerewelle, die sogenannten Leewellen, also Wellen auf der vom Wind abgewandten Seite eines Berges. Da sie an einem Hindernis, dem Berg, ausgelöst werden, bleiben sie stationär an diesem Berg stehen, statt sich mit der Strömung zu bewegen. Es gibt noch andere Ausprägungen der gemeinen Schwerewelle, doch selbst auf der Erde sind wir noch nicht ganz hinter ihre Geheimnisse gekommen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR erforscht Schwerewellen, die sich vertikal bis in die höchsten Schichten der Atmosphäre fortpflanzen und dort womöglich Prozesse auslösen, die sich aktiv auf Strömungsmuster und damit auf unser Wetter auswirken könnten.

Und genau diese Art von Schwerewelle – eine Leewelle, die sich vertikal durch die gesamte Atmosphäre erstreckt – vermuten die japanischen Forscher um Makoto Taguchi von der Rikkyo-Universität in Tokio nun auch auf der Venus, denn die Sichel wurde über einer fast fünftausend Meter hohen Bergregion namens Aphrodite Terra beobachtet. Die Welle verlagert Luftmassen nach oben und erzeugt so eine „Ausbeulung“ in der oberen Atmosphäre, die wir auf den Bildern von Akatsuki als bogenförmige Struktur wahrnehmen. So zumindest die Theorie, die derzeit als die wahrscheinlichste angesehen wird – aber wir haben ja schon öfter gesehen, dass sich selbst allgemein akzeptierte Theorien zuweilen als vollkommen daneben herausstellen können. Denn die auf der Venus womöglich beobachtete Schwerewelle war sehr viel größer als ihre irdischen Gegenstücke. Die Simulationen, die Taguchis Team durchführte, unterstützen jedoch die Theorie von den venusischen Leewellen, auch wenn sie sich kaum mit den bisher auf der Venus angenommenen Verhältnissen vereinbaren lassen. Vielleicht müssen wir demnächst also unsere Vorstellungen vom Venus-Wetter insgesamt über Bord werfen.

Ob sich ein Besucher auf der Venus an diesem Phänomen genauso erfreuen könnte wie wir uns an unseren irdischen Schwerewellen, ist ebenfalls fraglich. Immerhin bestehen sie auf unserem Nachbarplaneten aus Schwefelsäure – und überhaupt hat man bei Oberflächentemperaturen von rund vierhundertfünfzig Grad Celsius und permanent aktiven Vulkanen vermutlich andere Sorgen als Wolkengucken.

Judith Homann hat einen Master in Meteorologie von der Universität Innsbruck und interessiert sich insbesondere für extraterrestrische Wetteraktivitäten. Alle ihre Kolumnen finden Sie hier.

Kommentare