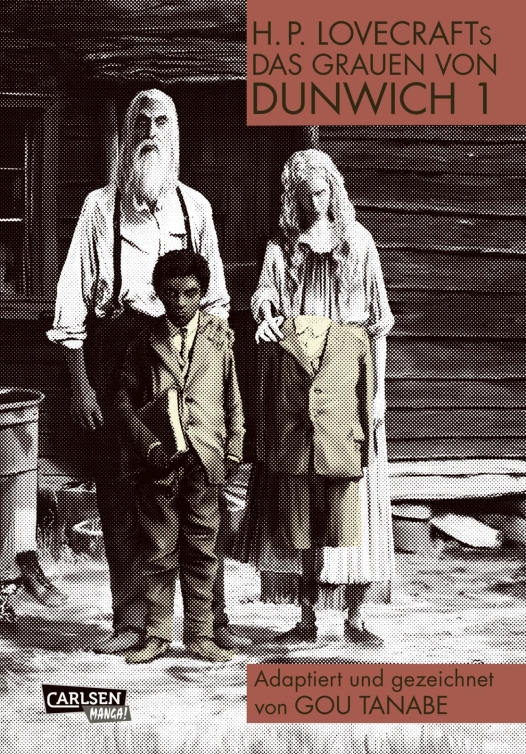

„Das Grauen von Dunwich“ - Ekler Gestank und teerige Klebrigkeit

Gou Tanabe adaptiert – abermals meisterlich – eine der auffälligsten Erzählungen H.P. Lovecrafts

Beim Weird-Fiction-Gründungstexter Howard Phillips Lovecraft ist das Göttliche monströs und das Monströse göttlich. Erscheinung und Gestalt des Monströsen werden bevorzugt synästhetisch aus Topoi des Ekelhaften synthetisiert: dem Schleimigen, Klebrigen, Fauligen, Stinkenden und allem, was die Grenzen der Formlosigkeit streift. In diesem Rahmen knallen dann außerdem das Bildliche und das Sprachliche als Repräsentationsproblem zusammen – wie ein Ding schildern, von dem man sich keine Vorstellung machen kann? Wenn das Monströse alles übersteigt, was dem menschlichen Bildspeicher und dessen sinnlichen Voraussetzungen irgendwie bekannt vorkommen könnte, bleibt einem nur noch, auf Unbeschreiblichkeit zu pochen, das Stammeln anzufangen oder mit solcher Verve ins bizarre Detail zu gehen, dass ein Gesamtbild sich wiederum nicht wirklich einstellen mag:

„Unterhalb der Gürtellinie wurde es jedoch ganz grauenhaft […]. Die Haut war dicht von zottigem schwarzem Fell bedeckt, und aus dem Unterleib hingen schlaff unzählige grünlich-graue Tentakeln mit roten schmatzenden Mündern. Sie waren seltsam angeordnet und schienen den Gesetzen einer kosmischen Geometrie zu folgen, die auf der Erde oder im Sonnensystem unbekannt ist. Auf jedem der Hüftknochen saß in einer mit Wimpernhärchen besetzten Höhle so etwas wie ein rudimentäres Auge, während anstelle eines Schwanzes eine Art Rüssel oder Fühler mit blutroten Ringmarkierungen herabhing […]. Wenn das Ding atmete, wechselten der Schwanz und die Tentakeln rhythmisch ihre Farbe […].“

Der Mensch-Monster-Hybrid Wilbur Whateley, dessen aparte äußere Erscheinung hier übersetzt von H.C. Artmann in den überforderten Blick genommen wird, gehört tatsächlich zu den seltsamsten unirdischen Physiognomien, die Lovecraft sich je ausgedacht hat. Noch dazu hat dieses „Grauen von Dunwich“ (The Dunwich Horror, 1929 in „Weird Tales“ erschienen) einen Zwillingsbruder mit weitaus weniger menschlichem Persönlichkeitsanteil. Schon deren irdische Mutter Lavinia wird als körperlich aus den Fugen geraten beschrieben und verschwindet, nachdem sie ihren Teil des Elternschaft-Dienstes geleistet hat, spurlos aus der Erzählung. Der Dorfgemeinschaft des verfallenen Dunwich, an dessen Rand die Whateleys in einem maroden Farmhaus mit üppiger okkultistischer Bibliothek residieren, bleibt Wilburs Vater zunächst ebenso unbekannt wie sein Bruder. Erst den gelehrten Männern um Dr. Henry Armitage von der Miskatonic-Universität im nahegelegenen Arkham dämmert allmählich, wer das Doppel-Grauen von Dunwich mit Lavinia gezeugt hat: jene als Tor zwischen Diesseits und dem unaussprechlichen kosmischen Horror fungierende, gottgleiche Entität namens Yog-Sototh, beschworen von Wilburs Hexenmeister-Großvater, dem vornamenlos bleibenden „alten Whateley“.

Als eine der kruderen, auf finstere Weise besonders spaßigen und für Lovecrafts Monster-Kosmologie besonders signifikanten Erzählungen steht Das Grauen von Dunwich einigermaßen markant im Œuvre herum. „Ekler Gestank und teerige Klebrigkeit“ durchwesen fast ununterbrochen sämtliche Nasen und Lokalitäten. Die Monstren sind noch ein klein wenig malerischer und unbeschreiblicher als sonst. Außerdem gibt es endlich einen längeren Auszug aus dem berüchtigten „Necronomicon“ zu lesen, der nicht nur einiges zum quasi-mythologischen Hintergrund ausführt, sondern sich seinerseits stark um üble Gerüche dreht. Und dann wäre da noch – obiges Zitat deutet’s an – eine in dieser relativen Unmissverständlichkeit für Lovecraft eher außergewöhnliche Unterleibsfixierung, vor allem als dräuend über dem Geschehen wabernde Frage: Wie zum Geier paart sich ein außerirdischer Monster-Gott von unerhört fremdartiger Gestalt mit einer Erdenfrau?

Als eine der kruderen, auf finstere Weise besonders spaßigen und für Lovecrafts Monster-Kosmologie besonders signifikanten Erzählungen steht Das Grauen von Dunwich einigermaßen markant im Œuvre herum. „Ekler Gestank und teerige Klebrigkeit“ durchwesen fast ununterbrochen sämtliche Nasen und Lokalitäten. Die Monstren sind noch ein klein wenig malerischer und unbeschreiblicher als sonst. Außerdem gibt es endlich einen längeren Auszug aus dem berüchtigten „Necronomicon“ zu lesen, der nicht nur einiges zum quasi-mythologischen Hintergrund ausführt, sondern sich seinerseits stark um üble Gerüche dreht. Und dann wäre da noch – obiges Zitat deutet’s an – eine in dieser relativen Unmissverständlichkeit für Lovecraft eher außergewöhnliche Unterleibsfixierung, vor allem als dräuend über dem Geschehen wabernde Frage: Wie zum Geier paart sich ein außerirdischer Monster-Gott von unerhört fremdartiger Gestalt mit einer Erdenfrau?

All das liefert jedenfalls genügend Stoff, Herausforderung und Ansporn für einen Auftritt der visuell-grafischen Künste, und niemand hat sich in diesem Rahmen wohl so sehr profiliert wie der 1975 in Tokyo geborene Mangaka Gou Tanabe. Neben den seinen gibt es natürlich andere, kaum weniger großartige und ehrgeizige Comic-Versionen von Lovecrafts literarischen Weltenschöpfungen, ihrerseits Chimären aus verspielt-nihilistischem Pulp und einem „almost unbearably sensitive barometer of American dread“ (Alan Moore). Einen kanonischen Klassiker bilden die Umsetzungen von Alberto Breccia, eine jüngere Annäherung etwa die imposanten, extremnaturalistischen Digitalillustrationen François Barangers. Tanabe hingegen scheint sich die (Künstler-)Lebensaufgabe gestellt zu haben, nach und nach sämtliche Haupt-, wenn nicht gleich sämtliche Werke Lovecrafts in Manga-Form zu adaptieren. Dementsprechend hat sich Christian Endres an diesem Ort (hier, hier oder hier) wiederholt und erschöpfend über dieses erstaunliche Mammutprojekt geäußert.

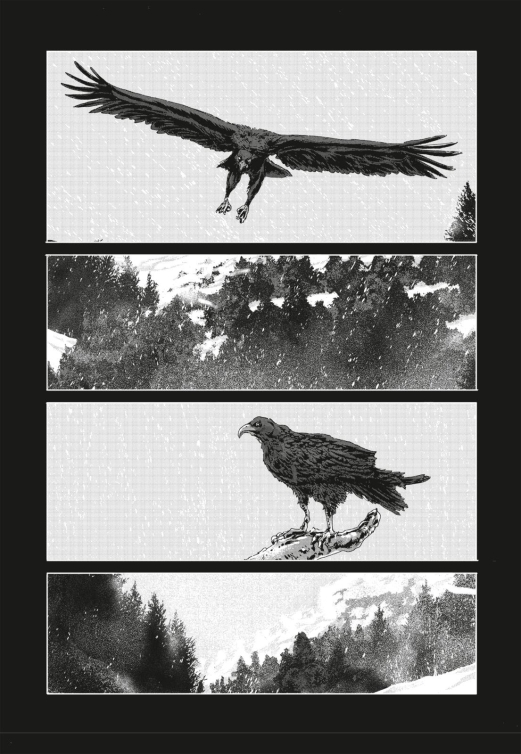

Doch jeder neue Tanabe-Lovecraft lässt einen staunen, welches Niveau er zu halten imstande ist, und jeder weckt aufs Neue die Neugier darauf, wie er sich wohl der jeweiligen Sache – Erzählbogen sowie Bebilderung – nähern wird. Denn das grundsätzlich besondere an Tanabes Adaptionen besteht darin, dass sie sowohl der Vorlage streng verpflichtet als auch völlig frei sind. Dem Handlungskern wird absolut treu geblieben, aber drumherum erlaubt Tanabe sich, die kurzgeschichtentypischen Lücken zu füllen oder das, worüber Lovecraft mit wenigen knappen Sätzen informiert, zu einer etliche Doppelseiten langen atmosphärischen Verdichtung auszubauen. Besonders dankbar sind beim Grauen von Dunwich diesbezüglich die zerfurchte Flora, die latent kränkelnd bis feindselig wirkende Fauna, die morsche Architektur und die das Landschaftspanorama unwirklich aufladenden Ritualstätten, in deren Düsternis die blassen Manga-Gesichter (sich nicht selten die Nase zuhaltend) von vornherein verloren scheinen; noch dazu droht jederzeit teeriger Schleim herabzutropfen. Nahezu atemberaubend ist es, wie Gou Tanabe bei der Entdeckung von Wilburs im Sterben liegenden Überresten (siehe oben) die Zeit und den Raum zerdehnt, bis man nach endloser Umblätter-Marter das erblickt, was jeder Beschreibung spottet. Tanabes an dieser Stelle gezielt nervösem Strich gelingt es womöglich noch verblüffender als Breccia oder Baranger, einerseits die anatomischen Details der Vorlage eins zu eins ins Bild zu setzen und andererseits dem Sehsinn, der sich in ihnen immer wieder orientierungslos verirrt, eine Nase zu drehen. Nur wer immer noch das mit der Paarung genauer wissen will, muss in einen anderen Comic schauen, nämlich ins vierte Kapitel („Weiße Affen“) von Alan Moores und Jacen Burrows‘ Providence.

Doch jeder neue Tanabe-Lovecraft lässt einen staunen, welches Niveau er zu halten imstande ist, und jeder weckt aufs Neue die Neugier darauf, wie er sich wohl der jeweiligen Sache – Erzählbogen sowie Bebilderung – nähern wird. Denn das grundsätzlich besondere an Tanabes Adaptionen besteht darin, dass sie sowohl der Vorlage streng verpflichtet als auch völlig frei sind. Dem Handlungskern wird absolut treu geblieben, aber drumherum erlaubt Tanabe sich, die kurzgeschichtentypischen Lücken zu füllen oder das, worüber Lovecraft mit wenigen knappen Sätzen informiert, zu einer etliche Doppelseiten langen atmosphärischen Verdichtung auszubauen. Besonders dankbar sind beim Grauen von Dunwich diesbezüglich die zerfurchte Flora, die latent kränkelnd bis feindselig wirkende Fauna, die morsche Architektur und die das Landschaftspanorama unwirklich aufladenden Ritualstätten, in deren Düsternis die blassen Manga-Gesichter (sich nicht selten die Nase zuhaltend) von vornherein verloren scheinen; noch dazu droht jederzeit teeriger Schleim herabzutropfen. Nahezu atemberaubend ist es, wie Gou Tanabe bei der Entdeckung von Wilburs im Sterben liegenden Überresten (siehe oben) die Zeit und den Raum zerdehnt, bis man nach endloser Umblätter-Marter das erblickt, was jeder Beschreibung spottet. Tanabes an dieser Stelle gezielt nervösem Strich gelingt es womöglich noch verblüffender als Breccia oder Baranger, einerseits die anatomischen Details der Vorlage eins zu eins ins Bild zu setzen und andererseits dem Sehsinn, der sich in ihnen immer wieder orientierungslos verirrt, eine Nase zu drehen. Nur wer immer noch das mit der Paarung genauer wissen will, muss in einen anderen Comic schauen, nämlich ins vierte Kapitel („Weiße Affen“) von Alan Moores und Jacen Burrows‘ Providence.

Gou Tanabe: H.P. Lovecrafts Das Grauen von Dunwich 1, 2 • Aus dem Japanischen von Jens Ossa • Carlsen, Hamburg 2024 • Klappenbroschur • 216 bzw. 224 Seiten • € 14,-

Kommentare